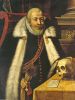

| 50. |  Ritter Johannes III Schwend, der Junge (Sohn von Johannes II Schwend, der Alte und Anna von Schlatt zu Moosburg); gestorben am 16 Feb 1477 in Zürich, ZH, Schweiz; wurde beigesetzt in Zürich, ZH, Schweiz. Ritter Johannes III Schwend, der Junge (Sohn von Johannes II Schwend, der Alte und Anna von Schlatt zu Moosburg); gestorben am 16 Feb 1477 in Zürich, ZH, Schweiz; wurde beigesetzt in Zürich, ZH, Schweiz. Anderer Ereignisse und Attribute:

- Beruf / Beschäftigung: Babtistalrat (1423-1442)

Natalrat (1444-1477)

Bürgermeister (1441, 1442)

Vogt von Bülach (1425), Kyburg (1429 & 1432 - 1436), Andelfingen und Ossingen (1438, 1441 & 1442), Oberglatt (1447), Neuamt (1456).

Pfleger des Barfüsserkloster (1439 & 1446)

Tagsatzungsgesandter

Stadtsiegelhalter

- Besitz: Moosburg, Effretikon, Zürich, Schweiz; Johannes III wohnte von 1424 bis 1437 auf der Mossburg

- Ehrung: 31 Mai 1433, Tiberbrücke, Rom; Ritterschlag empfangen von Kaiser Sigismund.

- Besitz: 1435-1438, Burg Dübelstein, Dübendorf, Schweiz

Notizen:

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D18103.php

Schwend, Johannes

1417 in Zürich erstmals erw., gestorben 17.2.1477 Zürich, von Zürich. Ritter. Sohn des Johannes ( -> 2). ∞ 1) Regula Glenter, Tochter des Jakob Glenter, 2) Anna Schön, Witwe des Götz, 3) Klara von Reischach. 1423-40 und 1442-77 Vertreter der Konstaffel im Kl. Rat, u.a. 1429 und 1433 Vogt von Kyburg, 1425-27 von Bülach und 1438-42 von Andelfingen, 1441 Bürgermeister. Während 50 Jahren bestimmte der sehr reiche S. die Politik Zürichs mit, von der Expansionspolitik vor dem Alten Zürichkrieg 1436-50 bis zur Integration in die Eidgenossenschaft nach der Jahrhundertmitte.

Literatur

– E. Diener, Die Zürcher Fam. S. c. 1250-1536, 1901

Autorin/Autor: Martin Lassner

Bürgermeister von Zürich

Die Schwend stellten in den frühen Jahren vier Bürgermeister für Zürich.

Rudolf I Schwend, 1384 bis 1390

Johannes III Schwend, 1441 & 1442

Heinrich I Schwend, 1442 & 1443

Konrad II Schwend, Mai 1489 bis 1499

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stadtpr%C3%A4sidenten_von_Z%C3%BCrich

Bürgermeister 1336–1798

Die Daten bezeichnen das Jahr der Ernennung. In der Regel übten die Bürgermeister ihr Amt bis zu ihrem Tod aus. In Zürich wurde im Ancien Régime das Rotationsprinzip angewendet: Zwei Bürgermeister wechselten sich im Amt halbjährlich ab.

Rudolf Brun, Winter 1336

Rüdiger Manesse, September 1360

Johannes Vink, 1384

Rudolf Sohwend, 1384

Rudolf Schön, 1390, entsetzt Juni 1393

Johannes Manesse, 1392

Heinrich Meiss, Juni 1393

Johannes Meyer von Knonau, 1393

Johannes Herter, 1409

Pantaleon ab Inkenberg, 1414

Jakob Glentner, 1415

Felix Manesse, 1427

Rudolf Stüssi, 1429

Rudolf Meiss, 1434

Jakob Schwarzmurer, 1439

Johannes Schwend, 1441

Heinrich Schwend, 1442

Johannes Keller, 1445

Rudolf von Cham, 1454

Heinrich Röist, 1469

Heinrich Göldli, 1475

Hans Waldmann, 1483

Konrad Schwend, Mai 1489

Felix Brennwald, Dezember 1489

Rudolf Escher, 1499

Matthias Wyss, 1502

Markus Röist, 1505

Felix Schmid, 1510

Heinrich Walder, 1524

Diethelm Röist, 1524

Johannes Haab, 1542

Joh. Rudolf Lavater, Dezember 1544

Georg Müller, 16. Januar 1557

Bernhard von Cham, 15. Juni 1560

Johannes Bräm, 13. Dezember 1567

Johannes Kambli, Ende April 1571

Kaspar Thomann, 30. Mai 1584

Konrad Grossmann, Ende Dezember 1590

Johannes Keller, 14. Dezember 1594

Heinrich Bräm, 12. Dezember 1601

Hans Rudolf Rahn, 12. Dezember 1607

Leonhard Holzhalb, 8. April 1609

Johann Heinrich Holzhalb, 14. April 1617

Heinrich Bräm, 15. Dezember 1627

Salomon Hirzel, 10. Mai 1637

Hans Rudolf Rahn, 8. Oktober 1644

Johann Heinrich Waser, 28. Juni 1652

Johann Heinrich Rahn, 13. November 1655

Johann Kaspar Hirzel, 11. Februar 1669

Johann Konrad Grebel, 23. September 1669

Sigmund Spöndli, 23. April 1674

Heinrich Escher, 22. Juni 1678

Johann Caspar Escher vom Glas, 4. Juni 1691

Andreas Meyer, 16. Januar 1696

Johann Ludwig Hirzel, 22. April 1710

David Holzhalb, 7. Mai 1710

Hans Jakob Escher, 13. April 1711

Johann Jakob Ulrich, 20. November 1719

Johann Heinrich Hirzel, 1. März 1723

Johannes Hofmeister, 20. Mai 1734

Hans Kaspar Escher, 17. März 1740

Johannes Fries, 3. Januar 1742

Hans Jakob Leu, 16. Mai 1759

Johann Kaspar Landolt, 27. Dezember 1762

Hans Konrad Heidegger, 12. November 1768

Johann Heinrich von Orelli, 4. Mai 1778

Johann Heinrich Landolt, 17. August 1778

Johann Heinrich Ott, 20. November 1780

Heinrich Kilchsperger, 5. Juli 1785

David von Wyss, 20. Juni 1795, res. 12. März 1798

Bürgermeister 1803–1869

Der Titel eines Bürgermeisters wurde seit 1803 für den Vorsteher der kantonalen Regierung verwendet. Das Amt wurde kollegial von zwei Mitgliedern des Regierungsrates bekleidet, die sich als Amtsbürgermeister im Jahresturnus abwechselten.

Hans von Reinhard, 21. April 1803

Johann Konrad von Escher, 21. April 1803

Hans Konrad von Escher, 24. Juni 1814

David von Wyss, 16. Dezember 1814

Paul Usteri, 25. März 1831 (vor Amtsantritt verstorben)

Hans Konrad von Muralt, 13. April 1831

Conrad Melchior Hirzel, 20. März 1832

Johann Jakob Hess, 20. März 1832

Hans Konrad von Muralt, 1839–1844

Johann Heinrich Mousson, 1840–1845

Hans Ulrich Zehnder, 1844–1850 (bis 1866 im Regierungsrat)

Jonas Furrer, 1845–1848

Alfred Escher, 1848–1850 (bis 1855 im Regierungsrat)

1850 ging die Regierung im Kanton Zürich vom Kollegial zum Departementalsystem über und die Würde eines Bürgermeisters wurde zugunsten eines jährlich wechselnden Präsidiums des Regierungsrates abgeschafft.

Stadtpräsidenten ab 1803

Mit der Verfassungsänderung von 1869 tritt der Präsident des Regierungsrates an die Spitze der Zürcher Regierung. Die Stadt Zürich wird als Gemeinde des Kantons Zürich seit 1803 von einem Stadtpräsidenten geleitet.

Liste der Stadtpräsidenten von Zürich (Jahr der Wahl)

Hans Konrad Escher, 1803

Hans Rudolf Werdmüller, 1804

Hans Heinrich Landolt, 1810

Hans Georg Finsler, 1815

Hans Konrad Vogel, 1821

Georg Konrad Bürkli, 1831

Hans Jakob Escher, 1831

Paul Carl Eduard Ziegler, 1837

Johann Ludwig Hess, 1840

Johann Heinrich Mousson, 1863

Melchior Römer, 1869

Hans Konrad Pestalozzi, 1889

Robert Billeter (FDP), 1909

Hans Nägeli (Demokraten), 1917

Emil Klöti (SP), 1928

Ernst Nobs (SP), 1942

Adolf Lüchinger (SP), 1944

Emil Landolt (FDP), 1949

Sigmund Widmer (LdU) 1966

Thomas Wagner (FDP), 1982

Josef Estermann (SP), 1990

Elmar Ledergerber (SP), 2002

Corine Mauch (SP), 2009

Johannes heiratete Regula Glenter in Datum unbekannt. Regula (Tochter von Jakob Glenter und Margaretha Keller) gestorben in nach 1418. [Familienblatt] [Familientafel]

|

Maria Pfyffer von Altishofen (Tochter von Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen und Jacobea Segesser von Brunegg).

Maria Pfyffer von Altishofen (Tochter von Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen und Jacobea Segesser von Brunegg).  Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen wurde geboren in 1524 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Leodegar Pfyffer und Elisabeth Kiehl); gestorben am 17 Mrz 1594 in Luzern, LU, Schweiz.

Ritter Ludovic (Ludwig) Pfyffer von Altishofen wurde geboren in 1524 in Luzern, LU, Schweiz (Sohn von Leodegar Pfyffer und Elisabeth Kiehl); gestorben am 17 Mrz 1594 in Luzern, LU, Schweiz.  Jacobea Segesser von Brunegg (Tochter von Johann Bernhard Segesser von Brunegg und Margareta von Münsingen ?).

Jacobea Segesser von Brunegg (Tochter von Johann Bernhard Segesser von Brunegg und Margareta von Münsingen ?).  Leodegar Pfyffer (Sohn von Johannes Pfyffer und Anna zur Tannen).

Leodegar Pfyffer (Sohn von Johannes Pfyffer und Anna zur Tannen).  Johann Bernhard Segesser von Brunegg (Sohn von Hans Ulrich III Segesser von Brunegg und Veronika von Silenen).

Johann Bernhard Segesser von Brunegg (Sohn von Hans Ulrich III Segesser von Brunegg und Veronika von Silenen).  Johannes Pfyffer wurde geboren in Rothenburg, LU, Schweiz.

Johannes Pfyffer wurde geboren in Rothenburg, LU, Schweiz.  Veronika von Silenen (Tochter von Ritter Albin von Silenen und Verena Netstaler).

Veronika von Silenen (Tochter von Ritter Albin von Silenen und Verena Netstaler).  Hans Ulrich I Segesser wurde geboren in Mellingen, AG, Schweiz (Sohn von Johann Segesser (Segenser) und Verena von Birchdorf (von Birchidorf)); gestorben in kurz vor 12 Jan 1457.

Hans Ulrich I Segesser wurde geboren in Mellingen, AG, Schweiz (Sohn von Johann Segesser (Segenser) und Verena von Birchdorf (von Birchidorf)); gestorben in kurz vor 12 Jan 1457.  Ritter Johannes III Schwend, der Junge (Sohn von Johannes II Schwend, der Alte und Anna von Schlatt zu Moosburg); gestorben am 16 Feb 1477 in Zürich, ZH, Schweiz; wurde beigesetzt in Zürich, ZH, Schweiz.

Ritter Johannes III Schwend, der Junge (Sohn von Johannes II Schwend, der Alte und Anna von Schlatt zu Moosburg); gestorben am 16 Feb 1477 in Zürich, ZH, Schweiz; wurde beigesetzt in Zürich, ZH, Schweiz.  Regula Glenter (Tochter von Jakob Glenter und Margaretha Keller); gestorben in nach 1418.

Regula Glenter (Tochter von Jakob Glenter und Margaretha Keller); gestorben in nach 1418.  Christof von Silenen (Sohn von Arnold von Silenen und Verena von Hunwil); gestorben in nach 1445 in Küssnacht.

Christof von Silenen (Sohn von Arnold von Silenen und Verena von Hunwil); gestorben in nach 1445 in Küssnacht.  Isabelle de Chevron-Villette (Tochter von Jean de Chevron-Villette und Perronnette de la Bastie (Bâtiaz)).

Isabelle de Chevron-Villette (Tochter von Jean de Chevron-Villette und Perronnette de la Bastie (Bâtiaz)).  Anna Elisabetha von Moos (Tochter von Heinrich von Moos).

Anna Elisabetha von Moos (Tochter von Heinrich von Moos).