| 26. |  Graf Rudolf II. von Rapperswil wurde geboren in cir 1160 (Sohn von Ulrich II. von Rapperswil); gestorben in cir 1218. Graf Rudolf II. von Rapperswil wurde geboren in cir 1160 (Sohn von Ulrich II. von Rapperswil); gestorben in cir 1218. Anderer Ereignisse und Attribute:

- Titel (genauer): Graf von Rapperswil

Notizen:

verlegte den Stammsitz (Alt-Rapperswil) von Altendorf (SZ) nach Rapperswil (SG); Gründer der Stadt Rapperswil; Teilnehmer des Fünften Kreuzzugs zusammen mit Lütold IV. von Regensberg

https://de.wikipedia.org/wiki/Rapperswiler

Die Rapperswiler waren ein Ostschweizer Adelsgeschlecht, das dem reichsunmittelbaren Hochadel zuzurechnen ist. Der Schwerpunkt ihrer Besitzungen lag in der heutigen Ost- und Zentralschweiz. Ihr Stammsitz war die Burg Alt-Rapperswil in der Gemeinnde Altendorf. Ihre Genealogie ist in der Forschung umstritten und lässt sich nicht mehr lückenlos rekonstruieren.[1] Um 1200 erbauten sie das Schloss Rapperswil und gründeten anliegend die Stadt Rapperswil. Das Geschlecht der Rapperswiler endete 1283 mit dem Tod des Grafen Rudolf V. von Rapperswil in der männlichen Linie.

Gräfin Elisabeth von Rapperswil (* um 1251/61, † 1309), die Schwester von Rudolf V. von Rapperswil, setzte die Linie der Grafen von Rapperswil fort und sicherte der Nebenlinie Habsburg-Laufenburg die umfangreichen Besitzungen der Rapperswiler im Zürichgau.

Von ihrer Nachkommenschaft erlosch die hombergische im Jahr 1323[2] oder 1325 mit dem Tod von Wernher von Homberg, die Habsburg-laufenburgische Linie im Jahr 1408, als Johann IV. von Habsburg-Laufenburg ohne erbberechtigte männliche Nachkommen starb.

Geschichte

Das Geschlecht der Rapperswiler stammt wahrscheinlich von den Welfen ab – die genaue Genealogie ist umstritten. Weiblicherseits sollen sie auf die Herren von Uster zurückgehen. Die Genealogie der Rapperswiler und der mit ihnen verwandten Geschlechter der Habsburg-Laufenburg und der Homberger ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt.

Frühgeschichte

Ursprünglich waren die Rapperswiler in der heutigen March, um den Greifensee, um Uster, Wetzikon und Hinwil begütert. Burg Alt-Rapperswil – ««««««««Rahprehteswilare»»»»»»»» respektive ««««««««die vestize der alten Rapreswile»»»»»»»» – in Altendorf wurde um 1040 erbaut und 1350 durch Stadtzürcher Truppen unter Bürgermeister Brun zerstört – soll aber gemäss einer Urkunde von 697 auf einen Ritter Raprecht als Stammvater der Burg St. Johann zurückgehen.[3] Die Kapelle St. Johann bei Altendorf markiert noch heute den Standort der zerstörten Stammburg.

Einige der frühesten urkundlichen Erwähnungen der Rapperswiler finden sich im Klosterarchiv Einsiedeln:

Wirunt [Abt von 996 bis 1026, † 11. Februar 1026], Wirendus, Wirund, Wem, Wirand, Verendus. Nach den Chronisten des 15. Jahrhunderts soll er ««««««««ein Graf von Wandelburg, des Stammes von Rapperswil»»»»»»»» gewesen sein. Die Burg Wandelburg lag am Fusse des obern Buchbergs und erscheint später im Besitze der Grafen von Rapperswil. Irgendwelcher Beweis für die Annahme aber, dass Wirunt wirklich daher stammt, ist nicht zu erbringen.[4]

... wählten die Brüder einen aus ihrer Mitte, dessen Name freilich nicht näher genannt wird, den aber der Vogt Rudolf von Rapperswil und die Ministerialen nicht anerkennen wollten, weil sie zur Wahl nicht beigezogen worden waren. Der Vogt verlangte, dass der Konvent seinen Bruder, einen Mönch in St. Gallen als Abt annehmen sollte. Dessen weigerten sich aber die Brüder, worauf ihnen der Vogt und die Ministerialen so zusetzten, dass sie schliesslich sich ins Unvermeidliche fügten. Einigen war aber die Flucht gelungen und diese gelangten an Kaiser Friedrich I., der am 28. Februar 1173 in Säckingen ... entschied, das er beide Äbte, den von den Brüdern Gewählten und den Usurpator (der von alters her nicht als Abt gezählt wird) absetzte und selbst einen Abt bestellte.[5]

Ulrich I. von Rapperswil (1192-1206) ... Der Rücktritt Wernhers [Wernher II. von Toggenburg] hatte zur Folge, dass diesmal der Schirmvogt des Klosters, Rudolf von Rapperswil, mit seinen Forderungen durchdrang; denn aller Wahrscheinlichkeit nacch war der Nachfolger Wernhers ein Rapperswiler. Die alten Annalen geben uns darüber freilich keinen Aufschluss, denn dort hat eine Hand den ganzen Eintrag über Ulrich, der als ««««««««Flagellum quoddam iracundiae Dei»»»»»»»» bezeichnet wird, ausgetilgt. Der Liber Heremi und Bonstetten nennen ihn aber einen Rapperswiler, beide betonen zugleich seine schlechte Regierung. Seine Wahl erfolgte aber durch die Brüder, wenn auch wahrscheinlich unter dem Druck von Seiten des Vogtes. Wodurch sich Rudololf das vernichtende Urteil seiner Zeit zugezogen, wissen wir nicht mehr. Was uns aus seiner Regierung überliefert ist, zeigt, dass er doch auch den Nutzen des Stiftes zu wahren suchte ... Wenn auch diese Vorgänge auf die Regierung des Abtes kein schiefes Licht werfen, so steht doch fest, dass er 1206 auf die Abtei verzichten musste ... Von Abt Ulrich hat sich ein Siegel an der Urkunde von 1194 erhalten ... ««««««««OLRICVS. DEI. GRA. HEREMITARV. ABBAS»»»»»»»» ....[6]

Freiherren von Rapperswil (Alt-Rapperswil)

Vermutlich bereits um das Jahr 1100 waren die Rapperswiler Schirmvögte des Klosters Einsiedeln [7]. Die wichtige Vogtei über das Kloster Einsiedeln erbten die Rapperswiler wahrscheinlich von den Herren von Uster. Vom gleichen Geschlecht erbten sie um 1044 Besitz im Zürcher Oberland.[8] Die Rapperswiler bauten später die Burg Uster aus, gründeten die Kirche Uster und errichteten die Burg Greifensee.

Als Vögte von Einsiedeln spielten die Rapperswiler eine wichtige Rolle im sog. Marchenstreit (ca. 1100–1350)[9] zwischen dem Kloster und den Bewohnern der Talschaft Schwyz. Mehrfach führten die Rapperswiler Krieg gegen Schwyz, besonders als der Grenzkrieg nach 1214 eskalierte. Vorübergehende Ruhe kehrte ein, als von Graf Rudolf II. von Habsburg, Vogt von Schwyz, am 11. Juni 1217 den Schwyzern das hintere Sihltal sowie die Täler der Waag, Minster und das obere Alptal zugesprochen wurde.[10] Um 1180 konnten die Rapperswiler von den Herren von Weisslingen Kirchenrechte in Weisslingen und Streubesitz in Russikon, Erisberg, Luckhausen, Moosburg sowie im Kemptthal erben. Auch die Burg Greifenberg mit Bernegg und die Vogtei Kempten befanden sich im Besitz der Rapperswiler.

Der ursprüngliche Sitz der Rapperswiler am linken Ufer des Zürichsees profitierte von der wichtigen Handelsstrasse am linken Ufer des Zürichsees, die Zürich über die Bündner Pässe mit der Lombardei und Venedig verband. Die Erschliessung der Schöllenenschlucht um das Jahr 1200 eröffnete eine direkte Nord-Süd-Handelsroute und dürfte zusammen mit der bedeutenden Pilgerroute, dem Schwabenweg von Konstanz nach Einsiedeln, die Errichtung von Neu-Rapperswil mit beeinflusst haben. Der Marchenstreit schwelte jedoch weiter, spielte eine wichtige Rolle beim Ausbruch des Morgartenkriegs und vermutlich bei der Verlegung des Stammsitzes der Rapperswiler auf die rechte Seite des Zürichsees, die um das Jahr 1220 zum Bau von Burg und Stadt Rapperswil (Neu-Rapperswil) führten.

Alt- und Neu-Rapperswil

Zwischen ca. 1192 und 1210 scheint es zu einer Krise in der Familie der Rapperswiler gekommen zu sein, da für diese Zeit kein Familienmitglied im Laienstand mehr zu belegen ist. Nach dem Tod des Vogtes Rudolf II. von Rapperswil († nach 1192) fehlte gemäss der Ansicht der modernen Forschung ein direkter Erbe, da für die fragliche Zeit keine Rapperswiler mehr in den Urkunden zu finden sind. Belegt ist aber, dass Ulrich von Rapperswil 1206 sein Amt als Abt von Einsiedeln verlor und dass ees 1207/08 zu einem Konflikt um die Kirche von Rapperswil kam, an dem zwei Kanoniker aus Konstanz beteiligt sind, die vermutlich Heinrich und Ulrich von Rapperswil waren. Dies bedeutet, dass die Dynastie der Herren von Rapperswil bereits Ende des 12. Jahrhunderts zum ersten Mal ausstarb.

In der Literatur wird deshalb teilweise zwischen ««««««««Alt-Rapperswil»»»»»»»» (vor ca. 1200) und ««««««««Neu-Rapperswil»»»»»»»» unterschieden. Die Herren von Neu-Rapperswil konnten sich erst um das Jahr 1210 in der Gegend durchsetzen und waren wohl nicht in der Lage den ganzen Besitz der Alt-Rapperswiler zu übernehmen.[11]

Die These eines Rapperswiler Erbschaftsstreits um 1200 stützt auch die Chronik des Dominik Rothenfluh[12], die von einer Heirat um 1190 zwischen Elisabeth, Tochter Rudolf II. von Alt-Rapperswil, und Diethelm II. von Toggenburg berichtet. Die Burg Grynau, die Wandelburg sowie die Rapperswiler Güter im Raum Uznach inklusive der Kirchen von Bollingen und Eschenbach SG wären demnach von Rudolf II. als Mitgift vorgesehen gewesen. Offenbar wollten die Erben der Alt-Rapperswiler diese Güter jedoch nicht mehr an die Toggenburger abtreten und es kam zu einer langjährigen Fehde um diese Besitzungen und Rechte. Im Zusammenhang mit diesem Streit kamen die Kirchen Eschenbach SG und Bollingen an das Kloster Rüti, Uznach und Grynau gingen schliesslich an die Toggenburger. Auch die Stiftung der Johanniterkommende Bubikon scheint im Umfeld des Rechtsstreits zwischen Toggenburg und Rapperswil stattgefunden zu haben, wie das Stifterbild in der Kapelle der Kommende nahelegt. Die Rapperswiler Rosen im Wappen von Uznach erinnert aber bis heute an die ehemaligen Herren. Ein Teil des Alt-Rapperswiler Güterkomplexes im Zürcher Oberland, der von den Herren von Uster herrührte, ging anlässlich der Erbschaftsstreitigkeiten an die Herren von Bonstetten (Burg Uster, Grund- und Gerichtsrechte in Kirchuster, Nossikon, Sulzbach und Wermatswil), obwohl die Grafen von Kyburg ebenfalls versuchten, Lehnsrechte geltend zu machen. Unklar bleibt bis heute, ob sich die Fehde zwischen den Toggenburgern und Neu-Rapperswilern nur auf die Mitgift Elisabeths oder um das gesamte Erbe der Alt-Rapperswiler bezog. Weiter ist nicht bekannt, woher die Neu-Rapperswiler ihre Ansprüche herleiteten.[13]

Nach der Beilegung der Fehde konnten sich die Herren von Neu-Rapperswil ab 1210 als Haupterben der Alt-Rapperswiler Besitzungen durchsetzen. Sie führten in ihrem Wappen die Rapperswiler Rose dreifach, mit Ausnahme von Heinrich von Rapperswil. Ihre Herkunft ist ungeklärt, Eugster platziert sie in der Nähe der Herren von Wädenswil und von Schnabelburg und vermutet eine Verwandtschaftsbeziehung zu den Alt-Rapperswilern.[14] Unter den Neu-Rapperswilern Rudolf II. und Rudolf III. manifestierte sich der Dynastiewechsel auch durch die Verlegung des Herrschaftssitzes nach (Neu-)Rapperswil.

Grafen von (Neu-)Rapperswil

««««««««Wohl zum Danke für die tatkräftige Hilfe, die die Rapperswiler Herren dem Kloster im Marchenstreite erwiesen, gestattete Abt Konrad Graf Rudolf, auf der dem Stifte gehörenden Landzunge Endingen sich anzusiedeln; so entstanden dort Schloss und Stadt Rapperswil um das Jahr 1230.»»»»»»»»[10], ist im Archiv des Klosters Einsiedeln nachzulesen. Als Gründungsjahr von Rapperswil (SG) gilt das auf einer Schenkungsurkunde im Stadtarchiv Rapperswil erwähnte Jahr 1229.[15]

Nach der Gründung des neuen Stammsitzes der Rapperswiler unter Rudolf II. und Rudolf III. wurde Alt-Rapperswil in Altes Dorf (Vetus-Villa) umbenannt. Der Schwerpunkt der Besitzungen der Rapperswiler lag nun im Gebiet um den oberen Zürichsee, der March, um den Greifensee und in Uri. Streubesitz lag in der Linthebene, im Aargau und im Zürichgau.

1232/33 gelang den Rapperswilern mit Rudolf III. als Anhänger der Staufer der Aufstieg in den Grafenstand. Damit wurde ein Teil ihrer Besitzungen aus der Landgrafschaft Zürichgau losgetrennt und bildete nun eine eigene Grafschaft Rapperswil: Mararch mit dem Wägital, Rapperswil, Jona, Kempraten und Wagen, sowie die Höfe Pfäffikon, Wollerau und Bäch, als Lehen vom Kloster Einsiedeln. Das Gebiet der zusammenfassend Höfe genannten Besitzungen wurde 1342 vom Kloster Einsiedeln an Jakob Brun, dem Bruder des Zürcher Bürgermeisters Rudolf Brun, verkauft respektive Graf Johann II. verpfändete an ihn die Höfner Vogtei.[16]

1240 erhielten die Rapperswiler von den Staufern die Reichsvogtei über Urseren.

Rudolf III. war der eigentliche Gründer der Stadt Rapperswil und beendete die Errichtung von Burg und Städtchen. Er erreichte auch die Abtrennung Rapperswil von der Pfarrei Busskirch und war deshalb Stifter der Pfarrei Rapperswil. Die Ehefraueuen Rudolfs III. sind unbekannt, sicher ist nur, dass er zweimal verheiratet war. Seine einzige Tochter war Anna. Sie ehelichte 1251/52 Graf Hartmann von Kyburg, starb aber kurz nach der Geburt ihres Sohnes Werner II. von Kyburg 1253. Auch dieser überlebte die Mutter nur um wenige Jahre. Nach dem Tod Rudolf III. 1255 ging sein Erbe deshalb an Rudolf III. von Vaz, den Sohn seiner Schwester Adelheid, die mit Walter III. von Vaz verheiratet war. Rudolf III. von Vaz bezeichnete sich deshalb, ab 1255 als Graf Rudolf IV. von Rapperswil. Er gründete 1259 das Kloster Wurmsbach und verstarb 1262. Sein Grab liegt in Wurmsbach. Aus seiner Ehe mit Mechthild von Neifen gingen drei Kinder hervor. Vinzenz, der nur kurz lebte und vor 1261 verstarb, Elisabeth und Rudolf V. Letzterer stand als Minderjähriger unter der Vormundschaft Walters V. von Vaz und Rudolfs von Habsburg. Da er bereits 1283 kinderlos starb, endete mit ihm das Haus Rapperswil im Mannesstamm.[17]

Aussterben der Neu-Rapperswiler in der männlichen Erblinie

Die männliche Linie des Geschlechts der Rapperswiler – deren Besitzungen sich um 1283 im Raum Wettingen, in Uri, Winterthur, im Zürcher Oberland und am oberen Zürichsee konzentrierten – endete 1283 mit dem Tod des minderjährigen Rudolf V. (* um 1265, † 15. Januar 1283).[18]

Nach dem Tod von Rudolf V. von Rapperswil zog König Rudolf I. von Habsburg die Reichslehen der Rapperswiler an sich und übergab die an das Kloster St. Gallen zurückfallenden Lehen an seine Söhne. Damit kam Rudolf I. von Habsburg in den Besitz der Reichsvogtei über das Urserental – und damit des strategisch wichtigen Gotthardpasses, sowie der Vogtei über Einsiedeln.

Das Klosterarchiv Einsiedeln erläutert im Professbuch der Äbte diesen schwerwiegenden Wandel im Kräftegleichgewicht des Zürichgaus näher:

… Auch das Grafengeschlecht von Rapperswil drohte auszusterben. Abt Anselm stand zum damaligen Grafen Rudolf [IV.]in gutem Verhältnis; denn er erscheint mehrfach als Zeuge in Urkunden des Grafen, so bei der Lostrennung der Kirche von Rapperswil [Graf Rudolf III.] von jener in Wurmsbach, bei der Stiftung des Klosters Wurmsbach und anlässlich einer Stiftung an dieses Kloster. Da er keinen männlichen Erben hatte, wollte der Graf, dass die Vogtei, die er über die Stiftsbesitzungen auserhalb des Etzels zu Lehen trug, seiner Gemahlin Mechtild [von Neifen] zunächst als Leibgeding, dann aber seiner Tochter Elisabeth zufallen sollte. Abt Anselm gestand dies am 10. Januar 1261 zu. Da aber Rudolf [IV.] nach seinem Tode, den 27. Juli 1262, noch ein Sohn geboren ward, wurde der Vertrag hinfällig …[19]

… Nach einem Berichte des Abtes Johannes I. übertrug [Peter I. von Schwanden] aber dem nachgeborenen Sohn [Rudolf V.] des Grafen Rudolf [IV.] von Rapperswil die Vogteien, die sonst seiner Schwester Elisabeth zugefallen wären …[20]

... Von grosser Bedeutung für die weitere Geschichte des Stiftes war, dass unter diesem Abte [Heinrich II. von Güttingen] die Vogtei über das Gotteshaus an die Habsburger überging. Der oben erwähnte junge Graf von Rapperswil [Rudolf V.] starb bereits den 15. Januar 1283. Da seine Schwester [Elisabeth von Rapperswll] resp. deren Gemahl, Ludwig von Homberg, nicht um die Lehen einkam, übertrug sie der Abt seinem eigenen Bruder, Rudolf von Güttingen.

Damit war aber König Rudolf nicht einverstanden, denn die Erwerbung dieser Vogtei passte vorzüglich zu seinen Plänen, mit denen er sich gegenüber den Waldstätten trug. Er liess darum die Lehen, die an und für sich nur in männlicher Linie sich vevererben konnten, durch Wetzel den Schultheissen von Winterthur, zu Händen des Königs einziehen. Rudolf von Güttingen wurde mit einer Geldsumme abgefunden. Nun wollte aber der Hornberger sich die Lehen nicht entgehen lassen. Es erhob sich deshalb zwischen ihm und dem König ein grosser Zwist, unter dem auch das Stift zu leiden hatte, das durch den Schultheissen von Winterthur, Dietrich, sogar überfallen wurde. Dieser zog sich deshalb die Exkommunikation zu, deren Ausführung durch Abt Heinrich 1288 im Auftrage des Bischofs Rudolf von Konstanz und des Königs selbst dem Pfarrvikar auf der Ufnau übertragen wurde.

Als Graf Ludwig von Homberg aber den 27. April 1289 gestorben war, übertrug der König seiner Witwe Elisabeth auf deren Bitten die Höfe Stäfa, Erlenbach, Pfäffikon und Wollerau, dazu noch die Pfäfers gehörenden Höfe zu Männedorf und Tuggen. Die übrigen Höfe und die Vogtei blieben aber bei den Herzögen von Österreich.

Dieser Übergang der Vogtei an die Habsburger hatte für das Stift die weittragendsten Folgen; denn als um diese Zeit der Marchenstreit wieder auflebte, nahm dieser ganz neue Formen an. War er in seinem frühern Verlauf ein wirtschaftliches Ringen gewesen, in welchem das rasch anwachsende Volk der Schwyzer nach neuen Gebieten sich umsehen musste, so bekam er nun rein politischen Charakter. Im Kloster wollten die Schwyzer vor allem dessen Vögte, die Habsburger, treffen. Allem Anscheine nnach brach der Streit allerdings schon vor 1283 aus, denn wir besitzen eine Bulle Papst Martin IV. vom 1. Juni 1282, worin dieser auf die Klage des Stiftes hin, dass es von einigen vielen Schaden zu erleiden habe, den Abt von Pfäfers beauftragt, gegen diese vorzugehen. Der Klagerodel von 1311 (s.u.) meldet denn auch, dass unter Abt Heinrich ein Überfall vorgekommen sei. Sonst erfahren wir allerdings nichts weiteres. Neuere Forschungen haben indessen dargetan, dass die grosse Freiheitssbewegung der Drei Länder [Uri, Schwyz, Unterwalden] in die letzten Regierungsjahre Rudolf I. [von Habsburg] zu verlegen sei. Darum sind solche Feindseligkeiten, auch wenn wir sonst weiter nichts erfahren, nicht ausgeschlossen. Papst Nikolaus IV. bestätigte den 23. August 1290 die Freiheiten und Immunitäten des Stiftes.

Überhaupt hatte Abt Heinrich viele Sorgen um das ihm anvertraute Gut. Die Gräfin Elisabeth von Homberg-Rapperswil erhob Ansprüche auf die Höfe in Brütten und Finstersee, verzichtete aber den 20. November 1293 auf ihre Ansprüche ... [18]

Rapperswil-Homberg

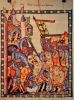

Elisabeth von Rapperswil war mit Graf Ludwig von Homberg († 27. April 1289) [18] verheiratet. Ihr Sohn, Wernher von Homberg (* 1284, † 21. März 1320 bei Genua) war ab 1309 u.a. Reichsgraf, Reichsvogt der Waldstätte und ein im Codex Manesse (Seite 43v) erwähnter Minnesänger.

1291 ging sie ein Bündnis mit der Stadt Zürich ein, das sich gegen die Habsburger richtete. Sie verkaufte 1290 den Rest des Rapperswiler Besitzes in Uri und verpfändete um 1300 die Herrschaft Greifensee.

Die Übergabe der Vogteirechte über Pfäffikon und das Kloster Einsiedeln an die Grafschaft Rapperswil erläutert das Klosterarchiv wie folgt:

... Die Vogtei über Pfäffikon usw. gab Abt Johannes 1296 der Gräfin Elisabeth von Rapperswil, die sich in zweiter Ehe mit Rudolf III. von Habsburg-Laufenburg vermählt hatte. Doch erhielt ihr Sohn aus erster Ehe, Wernher von Homberg, einen Teil davon; diesem verpfändete Habsburg-Österreich 1319 auch die Vogtei über Einsiedeln; später gingen alle Lehen vertragsgemäss an Habsburg-Laufenburg über ...

Aus ihrer zweiten Ehe mit Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg († 1315) stammt Johann I. von Habsburg-Laufenburg. Um 1303 teilte sie die Grafschaft so, dass der Besitz auf dem linken Ufer des Zürichsees den Nachkommen Ludwig von Hombergs zufiel, während der Besitz auf dem rechten Ufer dem Geschlecht der Habsburg-Laufenburg verblieb.

Rudolf von Wunnenburg, ein Mönch im Kloster Einsiedeln, wurde mit einer Anzahl Adliger im Jahr 1300 in Einsiedeln von den Schwyzern gefangen genommen und bis zum 29. März in Schwyz in Geiselhaft gehalten. Interessant an dieser Passage ist die Erwähnung einer nahen Verwandtschaft der Linie Rapperswil-Laufenburg mit den Freiherren von Regensberg:

... Er wurde von den Gefangenen am 10. März als Abgesandter an ihre vornehmen Verwandten gesandt und kehrte am 25. März mit Briefen der Grafen von Rapperswil und Toggenburg zurück. In diesen Briefen verwenden sich Lütold von Regensberg für seinen Sohn Johannes, die zwei Wunnenburg und den von Ulvingen; Graf Rudolf von Habsburg-Rapperswil für seinen Oheim Johannes von Regensberg und die drei andern; Graf Friedrich von Toggenburg für seinen Oheim von Regensberg und die drei andern Obgenannten. Freiherr Ulrich von Güttingen erklärte am 3. Mai 1314, die Gefangenschaft seiner Oheime Rudolf und Heinrich von Wunnenburg, sowie die des Johannes von Regensberg und des von Ulvingen nicht rächen zu wollen …[21]

Rapperswil-Laufenburg

Nach dem Tod ihrer Gatten waren dies Johann I. († 21. September 1337, Schlacht bei Grynau), dann sein Sohn Johann II. von Habsburg-Laufenburg. Nach dem Aussterben der Homberger fiel ihr Teil 1330 ebenfalls an Habsburg-Laufenburg, allerdings als Lehen des Stammhauses Habsburg.

Johann II. von Habsburg-Laufenburg beteiligte sich an der Mordnacht von Zürich und blieb zwei Jahre im Zürcher Wellenberg eingekerkert. Bürgermeister Rudolf Brun liess Schloss und Stadt Rapperswil (Brandschatzung von Rapperswil) sowie die Burg Alt-Rapperswil 1350 zerstören und die Besitzungen der Rapperswil in der unteren March, am linken Zürichseeufer, besetzen.

Graf Johann II. von Rapperswil konnte nach seiner Freilassung die hohen Kosten für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt und der Rapperswiler Festungen nicht aufbringen und verkaufte um das Jahr 1354 die Güter am oberen Zürichsee mit Stadt und Schloss Rapperswil an Herzog Albrecht von Österreich. Fortan sassen von Österreich bestellte Vögte in Rapperswil. 1358 verkaufte Johann II. auch noch den linksufrigen Besitz und die Einsiedler Lehen an Albrecht, womit die Grafschaft vollständig in den Besitz Habsburgs überging.

Herzog Albrecht II. von Habsburg-Österreich liess als neuer Besitzer Schloss und Stadt vermutlich bereits ab 1352 zu einem militärisch gut gesicherten Stützpunkt ausbauen. Bis 1458 blieb die Herrschaft Rapperswil ein Eckpfeiler von Habsburg-Österreich gegen die territorial expandierende Eidgenossenschaft.

Stiftungen der Rapperswiler

Die Rapperswiler stifteten die Klöster Wettingen (1227) und Wurmsbach in Bollingen (1259) und übten die Vogtei über das Kloster Einsiedeln aus. 1227 und 1290 schenkten bzw. verkauften die Rapperswiler dem Kloster Wettingen ihre Güter in Uri, darunter Göschenen.

Nach einem um 1200 beigelegtem Erbschaftsstreit zwischen den Toggenburgern und den Rapperswilern, vergab Diethelm von Toggenburg den Bauplatz und die Kirche in Bubikon. Die Rapperswiler erweiterten die Kommende um Güter in Wangen bei Dübendorf, Hinwil und Winterthur und wurden so zu Mitstiftern des Johanniterkommende Bubikon.[22]

Dem Kloster Rüti schenkte Rudolf III. im Jahr 1229 die Kirche Bollingen samt Zehnten und Zugehörden. In der Schenkungsurkunde werden als Zeugen u.a. Diethelm von Toggenburg, Ulrich von Landenberg sowie beinahe alle cives (Bürger, Patrizier) von Rapperswil genannt.[15]

Die Rapperswiler waren Lehnsträger der Klöster St. Gallen, Reichenau und Pfäfers.

Wappen

Ursprünglich in Silber eine grüngestielte, grünbeblätterte, goldbebutzte rote Rose, wird den Herren von Alt-Rapperswil zugeschrieben. Später, sicher vor 1233, führen die Herren von Neu-Rapperswil drei Rosen in gleichen Wappenfarben. Die heutigen Gemeindewappen von Rapperswil-Jona, Uznach und Altendorf (SZ) orientieren sich an der Rapperswiler Rose.

Genealogie

• Wirunt, Wirendus, Wirund, Wem, Wirand, Verendus († 1026): Von 996 bis 1026 Abt von Einsiedeln; Nach den Chronisten des 15. Jahrhunderts soll er ««««««««ein Graf von Wandelburg (Benken SG), des Stammes von Rapperswil»»»»»»»» gewesen sein; die Burg ersheint später im Besitze der Grafen von Rapperswil; ein Beweis für die Abstammung ist aber nicht zu erbringen.

• Ulrich von Rapperswil († vor 1142): Vogt von Einsiedeln.

• Rudolf I. von Rapperswil: Vogt von Einsiedeln (1142/44).

• Rudolf II. von Rapperswil: Vogt von Einsiedeln († nach 1192).

• Gebezzo, Ulrich II., Rudolf II., Heinrich I. (zwischen 1153 und 1210 erwähnt).

• Ulrich I. (oder III.) von Rapperswil († 1206): Von 1192 bis 1206 Abt von Kloster Einsiedeln; von ihm hat sich ein Siegel an einer Urkunde von 1194 erhalten: ««««««««OLRICVS. DEI. GRA. HEREMITARV. ABBAS»»»»»»»».

• Ulrich (evtl. II.) von Rapperswil (* vor 1200): Vermutlich der Erbauer von Schloss Greifensee resp. des ersten Wohnturms; soll sich später nach der Burg Greifenberg in Bäretswil benannt haben.

• Guota (Guta) von Rapperswil: Schwester von Ulrich III., Ehefrau von Graf Diethelm I. von Toggenburg (Diethelm VI., als Graf Diethelm I.), vermutlich Mutter von Diethelm II. von Toggenburg und seines jüngeren Bruders Friedrich († 1226).

• Freiherr Heinrich II. (Ritter Heinrich) von Rapperswil: Kaufte nach 1220 Güter in Wettingen sowie das Patronatsrecht über die Dorfkirche. Nachdem Heinrich während der Kreuzzüge auf wundersame Weise aus Seenot gerettet worden war, schenkte eremäss der Gründungslegende seine Besitztümer in Wettingen dem Kloster Salem und wurde auf diese Weise Stifter von Klosters Wettingen.(vgl.)

• Graf Rudolf II. von Rapperswil (* um 1160, † um 1218); verlegte den Stammsitz (Alt-Rapperswil) von Altendorf (SZ) nach Rapperswil (SG); Gründer der Stadt Rapperswil; Teilnehmer des Fünften Kreuzzugs zusammen mit Lütold IV. von Regensberg[23].

• Graf Rudolf III. von Rapperswil (* 1180/90, † 1251): Vollendete den Bau von Stadt und Schloss Rapperswil; Stifter der Pfarrei und Stadtkirche Rapperswil; Jerusalemfahrt 1217; schenkte dem Kloster Rüti im Jahr 1229 die Kirche Bollingen samt Zenten und Zugehörden.

• Anna, Tochter von Rudolf III. († 1253): Ehelichte 1251/52 Graf Hartmann von Kyburg, starb aber kurz nach der Geburt ihres Sohnes Werner II. von Kyburg 1253.

• Adelheid von Rapperswil: Schwester von Rudolf III. von Rapperswil; verheiratet mit Walter III. von Vaz und Mutter von Graf Rudolf IV. von Rapperswil (Rudolf III. von Vaz).

• Graf Rudolf IV. von Rapperswil (ca. *1230, † 1262): Geboren als Rudolf III. von Vaz-Rapperswil, Sohn von Walter III. von Vaz und Adelheid von Rapperswil; nannte sich als Erbe der Grafschaft Rudolf IV. von Rapperswil; 1259 (zweiter?) Stifter ds Zisterzienserinnen-Klosters Wurmsbach in Bollingen und des Franziskanerinnen-Wydenklösterlis in Jona.

• Mechthild von Neifen: Ehefrau von Rudolf IV. und Mutter von Vinzenz († um 1261), der nur kurz lebte, von Elisabeth und Rudolf V; zusammen mit ihrem Ehemann Förderin des Klosters Oetenbach in Zürich, so bestätigte der Ritter Burkhard Brühunt,in Gefolgsmann der Rapperswiler, dass er 1261 den Bauplatz am Oetenbach den Frauen verkauft habe.

• Graf Rudolf V. von Rapperswil (* um 1265, † 1283): Bruder Elisabeths von Rapperswil; starb minderjährig und ohne Nachkommen; letzter Graf von Rapperswil in der männlichen Erbfolge.

• Elisabeth von Rapperswil (* um 1251/61, † 1309): Schwester Rudolfs V.; verheiratet mit Graf Ludwig von Homberg und später mit Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg (Onkel von Johannes von Regensberg) verheiratet; zählte wie schon ihre Mutter ud ihr Vater zu den Gönnerinnen des Stadtzürcher Klosters Oetenbach; nach dem Tod ihrer Gatten erbten zuerst Graf Johann I., danach sein Sohn Graf Johann II. die Grafschaft Rapperswil.

• Cäcilia von Homberg (* vermutlich vor 1300, † nach 1320): Tochter von Elisabeth aus ihrer ersten Ehe mit Graf Ludwig von Homberg; Priorin des Klosters Oetenbach; förderte ab 1317 dessen weiteren Ausbau.

• Graf Werner von Homberg-Rapperswil oder Hohenberg (* 1284; † 1320/23 bei Genua): Sohn Elisabeths von Rapperswil aus ihrer ersten Ehe mit Graf Ludwig von Homberg; Minnesänger; Vogt von Einsiedeln (1296?); war ab 1309 Reichsgraf und Reichsvogter Waldstätte, Reichs-Feldhauptmann (Generalleutnant) in der Lombardei zur Zeit Kaiser Heinrichs VII.; stiftete um 1320 die Liebfrauenkapelle des Oetenbachklosters.

• Graf Johann(es) I. von Habsburg-Laufenburg-Rapperswil (* vor 1295/6, † 1337): Sohn Elisabeths von Rapperswil aus ihrer zweiten Ehe mit Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg; Vater von Graf Johann II. und von vermutlich mindestens zwei weiterenöhnen; gewährte 1336 den von Rudolf Brun aus Zürich verbannten Ratsherren (Constaffler) in Rapperswil Asyl; wurde in der Schlacht bei Grynau getötet.

• Graf Johann(es) II. von Habsburg-Laufenburg-Rapperswil (* um 1330, † 1380): Beteiligte sich 1350 an der Mordnacht von Zürich, worauf der Zürcher Bürgermeister Rudolf Brun Rapperswil in einem Vergeltungsakt verwüstete; während seiner Gefangenschaft im Wellenberg in Zürich dichtete der Graf das Minnelied ««««««««Blümli blawe»»»»»»»», von Goethe in der Ballade ««««««««Das Blümlein Wunderschön: Lied des gefangenen Grafen»»»»»»»»[24] verewigt; verkaufte 1354 und 1358 die verbliebenen Reste der Grafschaft Rapperswil an Albrecht II. von Habsburg-Österreich.

• Maria von Oettingen: Witwe (?) von Rudolf von Habsburg-Laufenburg; Ehefrau von Wernher von Homberg, des Sohns von Elisabeth von Rapperswil.

• Albrecht von Rapperswil oder Albrecht von Raprechtswil (vermutlich 13. Jh.): Im Codex Manesse (folio 192v) erwähnter Minnesänger und Marschall am Rapperswiler Hof.

• Gottfried III. von Habsburg-Laufenburg († 1373): Graf von Alt-Rapperswil.

• Graf Johann(es) IV. von Habsburg-Laufenburg († 1408): Der letzte der Laufenburger Linie starb ohne erbberechtigte männliche Nachkommen; durch die 1410 erfolgte Heirat seiner Tochter Ursula mit Graf Rudolf von Sulz kam die Landgrafschaft Klettau an die Grafen von Sulz.

• Ursula von Habsburg-Laufenburg (* vermutlich vor 1400): Tochter von Johann IV., verheiratet mit Graf Rudolf von Sulz.

Siehe auch

• Elisabeth von Rapperswil

• Geschichte der Stadt Rapperswil

• Stadtpfarrkirche St. Johann (Rapperswil)

• Schloss Rapperswil

• Liste von Persönlichkeiten der Stadt Rapperswil

• Zerstörung von Rapperswil

Einzelnachweise

1 Siehe Eugster, Adlige Territorialpolitik, S. 230–256.

2 Website des Bezirks March Geschichte

3 Website Kanton Schwyz, Gemeinde Altendorf

4 Klosterarchiv Einsiedeln, Professbuch Äbte, 4. Wirunt (von Rapperswil)

5 Klosterarchiv Einsiedeln, Professbuch Äbte, 13. Wernher II. von Toggenburg

6 Klosterarchiv Einsiedeln, Professbuch Äbte, 14. Ulrich I. von Rapperswil

7 Klosterarchiv Einsiedeln, Professbuch Äbte, 11. Wernher I.

8 Eugster, Adlige Territorialpolitik, S. 248.

9 Kaspar Michel: Marchenstreit. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

10 Klosterarchiv Einsiedeln, Professbuch Äbte, 16. Konrad I.

11 Eugster, Adlige Territorialpolitik, S. 230–234

12 Original im Stadtarchiv Rapperswil, Kopien in der Zentralbibliothek Zürich Ms A 136 und L453.

13 Eugster, Adlige Territorialpolitik, S. 236–238.

14 Eugster, Adlige Territorialpolitik, S. 254.

15 In einer in Latein verfassten Schenkungsurkunde an das Kloster Rüti werden erstmals cives de Rathprehtswiler (Bürger von Rapperswil) als Zeugen genannt (freie Übersetzung): Vogt Rudolf von Rapperswil schenkt wegen Unbotmässigkeit seines nächten Verwandten die Kirche Bollingen samt Zehnten und Zugehörden dem Kloster Rüti. Damit diese Schenkung von seinen Erben auch in Zukunft nicht angefochten werden kann, wird die vorliegende Urkunde aufgesetzt und mit dem Siegel Rudolfs versehen.

Unter den Zeugen erscheinen zahlreiche Ritter, z.B. Diethelm von Toggenburg, Ulrich von Landenberg sowie beinahe alle cives (Bürger, Patrizier) von Rapperswil. Öffentlich aufgesetzt im Haus des Amtmanns Peter. Mit dieser Urkunde wurde 1229 als 'offizielles' Gründungsdatum der Stadt Rapperswil datiert. Die Historie ist den Informationstafeln im Stadtmuseum Rapperswil entnommen.

16 Website der Gemeinde Freienbach, Geschichte

17 Nach anderer Meinung wurde Rudolf V. als Sohn von Rudolf III. angesehen.

18 Klosterarchiv Einsiedeln, Professbuch Äbte, 20. Heinrich II. von Güttingen

19 Klosterarchiv Einsiedeln Professbuch: Äbte, 17. Anselm von Schwanden

20 Klosterarchiv Einsiedeln Professbuch: Äbte, 19. Peter I. von Schwanden

21 Klosterarchiv Einsiedeln, Professbuch IV., Die Mönche des 13. Jahrhunderts

22 Eugster, Territorialpolitik, S. 261–270.

23 Ernst Tremp: Kreuzzüge. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

24 ««««««««Ich kenne ein Blümlein Wunderschön Und trage danach Verlangen;

25 Ich möcht es gerne zu suchen gehn, Allein ich bin gefangen.

26 Die Schmerzen sind mir nicht gering; Denn als ich in der Freiheit ging,

27 Da hatt ich es in der Nähe.

28 Von diesem ringsum steilen Schloss Lass ich die Augen schweifen

29 Und kanns vom hohen Turmgeschoss Mit Blicken nicht ergreifen;

30 Und wer mirs vor die Augen brächt, Es wäre Ritter oder Knecht,

31 Der sollte mein Trauter bleiben …»»»»»»»»

– GOETHE: ««««««««Das Blümlein Wunderschön: Lied des gefangenen Grafen»»»»»»»».

Weblinks

Heinrich Murer: Chronik des Klosters Wettingen. Kantonsbibliothek Thurgau, Y 115. Digitalisat

Literatur

• Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Bd. 5, Neuenburg 1929, S. 536f.

• Georg Boner: Das Grafenhaus Rapperswil im letzten Jahrhundert seiner Geschichte, in: St. Galler Linthgebiet, Jahrbuch 1983, Rapperswil 1983, S. 10–20.

• Erwin Eugster: Adlige Territorialpolitik in der Ostschweiz. Kirchliche Stiftungen im Spannungsfeld früher landesherrlicher Verdrängungspolitik. Zürich 1991. ISBN 3905278685.

• Roger Sablonier: Die Grafen von Rapperswil: Kontroversen, neue Perspektiven und ein Ausblick auf die ««««««««Gründungszeit»»»»»»»» der Eidgenossenschaft um 1300. In: Geschichtsfreund 147 (1994), S. 5–44.

|

Graf Werner II. von Homberg wurde geboren in 1284 (Sohn von Ludwig I. von Homberg und Elisabeth von Rapperswil); gestorben am 21 Mrz 1320 in Genua.

Graf Werner II. von Homberg wurde geboren in 1284 (Sohn von Ludwig I. von Homberg und Elisabeth von Rapperswil); gestorben am 21 Mrz 1320 in Genua.  Ludwig I. von Homberg gestorben am 27 Apr 1289 in Schosshalde; wurde beigesetzt in Wettingen.

Ludwig I. von Homberg gestorben am 27 Apr 1289 in Schosshalde; wurde beigesetzt in Wettingen.  Elisabeth von Rapperswil wurde geboren in ca 1251 oder 1261 (Tochter von Graf Rudolf III. von Vaz (IV. von Rapperswil) und Mechthild von Neifen); gestorben in 1309 in Vermutlich Rapperswil.

Elisabeth von Rapperswil wurde geboren in ca 1251 oder 1261 (Tochter von Graf Rudolf III. von Vaz (IV. von Rapperswil) und Mechthild von Neifen); gestorben in 1309 in Vermutlich Rapperswil.  Graf Rudolf III. von Vaz (IV. von Rapperswil) wurde geboren in cir 1230 (Sohn von Freiherr Walter III. von Vaz und Adelheid von Rapperswil); gestorben in 1262.

Graf Rudolf III. von Vaz (IV. von Rapperswil) wurde geboren in cir 1230 (Sohn von Freiherr Walter III. von Vaz und Adelheid von Rapperswil); gestorben in 1262.  Freiherr Walter III. von Vaz (Sohn von Rudolf I. von Vaz und Willibirg von Veringen); gestorben am 26 Nov 1254.

Freiherr Walter III. von Vaz (Sohn von Rudolf I. von Vaz und Willibirg von Veringen); gestorben am 26 Nov 1254.  Adelheid von Rapperswil (Tochter von Graf Rudolf II. von Rapperswil).

Adelheid von Rapperswil (Tochter von Graf Rudolf II. von Rapperswil).  Rudolf I. von Vaz (Sohn von Freiherr Walter I. von Vaz); gestorben in vor 1200.

Rudolf I. von Vaz (Sohn von Freiherr Walter I. von Vaz); gestorben in vor 1200.  Willibirg von Veringen wurde geboren in Veringen (Tochter von Graf Manegold von Veringen und von Nellenburg).

Willibirg von Veringen wurde geboren in Veringen (Tochter von Graf Manegold von Veringen und von Nellenburg).  Graf Rudolf II. von Rapperswil wurde geboren in cir 1160 (Sohn von Ulrich II. von Rapperswil); gestorben in cir 1218.

Graf Rudolf II. von Rapperswil wurde geboren in cir 1160 (Sohn von Ulrich II. von Rapperswil); gestorben in cir 1218.  Freiherr Walter I. von Vaz gestorben in vor 10 Mrz 1169.

Freiherr Walter I. von Vaz gestorben in vor 10 Mrz 1169.  Graf Manegold von Veringen (Sohn von Marquard von Veringen (von Altshausen)); gestorben in 1186.

Graf Manegold von Veringen (Sohn von Marquard von Veringen (von Altshausen)); gestorben in 1186.  von Nellenburg

von Nellenburg Ulrich II. von Rapperswil

Ulrich II. von Rapperswil