| 16. |  König Dagobert I. (Merowinger) wurde geboren in cir 608 (Sohn von König Chlothar II. (Merowinger) und Heldetrud (Haldetrud)); gestorben am 19 Jan 639 in Épinay-sur-Seine; wurde beigesetzt in Königliche Grablege von St. Denis. König Dagobert I. (Merowinger) wurde geboren in cir 608 (Sohn von König Chlothar II. (Merowinger) und Heldetrud (Haldetrud)); gestorben am 19 Jan 639 in Épinay-sur-Seine; wurde beigesetzt in Königliche Grablege von St. Denis. Anderer Ereignisse und Attribute:

- Titel (genauer): 629; König der Franken (seit 629)

Notizen:

Dagobert I. heiratete viermal.

1. Ehefrau: 625 Gomatrud, 629 getrennt weil kinderlos.

2. Ehefrau: 629 Nantechild, gebarmit Chlodwig II. den einzigen ehelichen Sohn

3. Ehefrau ? Wulfegundis

4. Ehefrau ? Berchildis

Mit Ragnetrud, der Nichte Nantechildes, hatte er vier Jahre vor der Geburt des Chlodwig II. außerehelich einen weiteren Sohn, den späteren König Sigibert III. (630–656).

https://de.wikipedia.org/wiki/Dagobert_I.

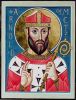

Dagobert I. (* um 608 oder 610; † 19. Januar 639[1] in Épinay-sur-Seine) war seit 623 Unterkönig in Austrasien und seit 629 König der Franken. Dagobert war Sohn von König Chlothar II. und gilt als der letzte wirklich regierende und bedeutende Herrscher aus dem Geschlecht der Merowinger.

Leben

Nur wenige Quellen berichten über die Regierungszeit Dagoberts (so die Fredegarchronik), die in der Forschung in der Regel positiv bewertet wird.[2] Allerdings erlaubt die dünne und teils recht tendenziöse Quellenlage nicht, den König als Person genau zu erfassen, zumal es nicht immer möglich ist, ihm zugeschriebene Handlungen konkret auf Dagoberts Politik zurückzuführen.[3]

Dagobert wurde 623 von seinem Vater Chlothar als Unterherrscher in Austrasien eingesetzt. Einige Territorien waren von diesem neuen Unterkönigreich abgetrennt worden, doch setzte er 625/26 eine Vergrößerung seines Herrschaftsbereiches durch. 62629 wurde Dagobert König des Gesamtreichs. 632 starb nach dem Tod seines Halbbruders Charibert II. auch dessen Sohn Chilperich; angeblich war Dagobert am Tod Chilperichs beteiligt, doch ist dies nicht sicher. Dagobert hatte nun jedenfalls Burgund und Aquitanien unter seiner Herrschaft. Er war der mächtigste der merowingischen Könige und der meistrespektierte westliche Herrscher seiner Zeit.

Die merowingischen Herrscher vor Dagobert hatten zuletzt viel von ihrer Macht eingebüßt; Dagobert gelang es noch einmal, diesen Prozess für einige Jahre umzukehren. Als Gesamtherrscher machte er Paris zu seiner Residenz, die Verwaltung orientiererte sich noch immer teils am spätantiken römischen Verwaltungsmuster. Seine Berater waren zunächst der Hausmeier Pippin der Ältere, der Stammvater der Pippiniden, und der Bischof Arnulf von Metz, die beide Stammväter der Karolinger waren. Arnulf zog sich jedoch 629 zurück; den Einfluss seines Hausmeiers Pippin reduzierte Dagobert, nachdem er die Herrschaft im Gesamtreich angetreten hatte. Während die Fredegarchronik Dagoberts Königszeit in Austrasien positiv bewertete, werden ihm in der Chronik für die Zeit nach 629 schwere Vorwürfe gemacht: Dagobert habe sich ganz der Fleischeslust (luxuria) hingegeben und sich an der Kirche bereichert.[4] Kern dieser Kritik ist anscheinend die energische Innenpolitik Dagoberts, der neue StSteuerquellen erschloss und dabei die reiche und einflussreiche Kirche nicht ausnahm. Auch im Adel formierte sich wohl teils Widerstand, doch scheint der König alles in allem innenpolitisch erfolgreich und vor allem selbstständig agiert zu haben. Der sehr religiöse Dagobert war verantwortlich für den Bau der Basilika Saint-Denis beim Benediktinerkloster nördlich von Paris, wo noch lange nach seinem Tod das gute Andenken des Königs gepflegt wurde.

Dagobert war außenpolitisch teils durchaus erfolgreich. Der oströmische Kaiser Herakleios hatte Kontakt zu Dagobert aufgenommen, und wohl auf oströmische Initiative hin kam es auch im Merowingerreich zu Zwangstaufen von Juden. Zudem schickte ihm Herakleios um 630 eine kostbare Kreuzreliquie (sie wurde nach 1789 zerstört). Im Südwesten gelang Dagobert 636/37 ein erfolgreicher Feldzug gegen die Basken; auch Judicael, der König der Bretonen, unterwarf sich.

Andererseits musste Dagobert auch Niederlagen einstecken, wie gegen die Slawen. Der Slawenfeldzug gegen deren Herrscher Samo scheiterte 631.[5] Die Lage an der Grenze zu den Slawen blieb angespannt, doch Dagobert sicherte den Grenzraum durch Abkbkommen mit den Sachsen und den Thüringern.[6] Der Fehlschlag gegen Samo sorgte wohl dafür, dass er bei Teilen des fränkischen Adels in die Kritik geriet. Dagobert setzte 633 seinen Sohn Sigibert III., damals noch ein Kleinkind, als Unterkönig in Austrasien ein. Allerdings ist unklar, ob diese Einsetzung als Schwäche Dagoberts gegenüber dem Adel zu interpretieren ist, da die entsprechende Hauptquelle (die Fredegarchronik) generell dazu neigt, Dagoberts Autorität als König abzuschwächen.[7] 634 erklärte Dagobert sich bereit, eine Nachfolgeregelung für den Todesfall zu treffen. Demnach sollte das Reich unter seinen Söhnen geteilt werden. Der Plan sollte auch den Bedenken des neustrischen Adels gegen eine Bevormundung aus Austrasien Rechnung tragen.

Dagobert scheint an der Christianisierungspolitik verschiedener Missionare in den Randbereichen des Reiches recht interessiert gewesen zu sein, die indirekt auch den fränkischen Einflussbereich vergrößerte.[8]

Ehen und Nachkommen

Dagobert I. heiratete viermal. Im Jahre 625 schloss er die Ehe mit Gomatrud, einer Schwester der Sigihild, der dritten Ehefrau seines Vaters. 629 trennte er sich von ihr, da die Ehe kinderlos geblieben war, und heiratete die Sächsin Nantechild, die ihn überlebte und nach seinem Tod die Regentschaft für ihren unmündigen Sohn übernahm. Als weitere Ehefrauen werden Wulfegundis und Berchildis genannt; der letzteren gehörte wohl ein Ring mit der Aufschrift Berteildis regina. Wann diese Ehen geschlossen wurden und wie lange sie bestanden, ist unbekannt.

Von Nantechild hatte er sein einziges eheliches Kind, den späteren König Chlodwig II. (634–657). Mit Ragnetrud, der Nichte Nantechildes, hatte er vier Jahre zuvor außerehelich einen weiteren Sohn, den späteren König Sigibert III. (630–656).

Nachfolge und posthume Lebensbeschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach Dagoberts Tod wurde das Königreich zwischen seinen beiden Söhnen aufgeteilt. Sigibert III. erhielt Austrasien mit Residenz Metz, der jüngere Chlodwig II. Neustrien und Frankoburgund mit Residenz Paris. Das dezentralisierte Gebiet verfiel dann aufgrund einer Reihe schwacher und inkompetenter Herrscher. Währenddessen konnten Adelsfamilien immer mehr Macht gewinnen und die Kontrolle über das Land übernehmen. Die bedeutendste dieser Familien waren die Karolinger. Versuche einiger Könige, im späten 7. Jahrhundert wieder die tatsächliche Herrschaft zu übernehmen, scheiterten.

Dagobert war der erste fränkische König, der in der königlichen Grablege von St. Denis begraben wurde. Dort entstand zweihundert Jahre später, wahrscheinlich von der Hand Abt Hilduins, die verklärende Lebensbeschreibung Gesta Dagoberti. Bei der Plünderung der Königsgräber von Saint-Denis während der Französischen Revolution wurde sein Grab am 19. Oktober 1793 geöffnet und geplündert, seine Überreste wurden in einem Massengrab außerhalb der Kirche beerdigt.

In den Volkssagen wird Dagobert I. als „der gute König Dagobert“ beschrieben. Das gleichnamige Spott-Lied „Le bon roi Dagobert“ stammt aber wahrscheinlich erst aus der Zeit der französischen Revolution.

Mit Dagobert I. ist auch die Sage um Notburga von Hochhausen verknüpft.

Lex Ripuaria[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die sehr wahrscheinlich während der Herrschaft von Dagobert I. in Austrasien erschienene Gesetzessammlung Lex Ripuaria fasste mündlich überliefertes Recht der Rheinfranken zusammen; in der neueren Forschung ist die Datierung allerdings umstritten.[9] Die 89 Kapitel, insbesondere die des zweiten Teiles (von drei Teilen), waren stark beeinflusst von der Lex Salica, die der Merowinger Chlodwig I. zwischen 507 und 511 als Gesetzbuch der Salischen Franken herausgegeben hatte.

Literatur

• Maurice Bouvier-Ajam: Dagobert. Tallandier, Paris 1980, ISBN 2-235-00821-6.

• Hans Hubert Anton: Dagobert I. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 5, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1984, ISBN 3-11-009635-8, S. 177–178.

• Peter Classen: Dagobert I. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, S. 474 f. (Digitalisat).

• Eugen Ewig: Die Merowinger und das Frankenreich (= Kohlhammer-Urban-Taschenbücher. Bd. 392). 4., ergänzte Auflage. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 2001, ISBN 3-17-017044-9.

• Patrick J. Geary: Die Merowinger. Europa vor Karl dem Großen (= Beck'sche Reihe. 1507). Aktualisierte Neuausgabe. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49426-9.

• Sebastian Scholz: Die Merowinger. Kohlhammer, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-17-022507-7, S. 204ff.

• Christoph Wehrli: Mittelalterliche Ueberlieferungen von Dagobert I. (= Geist und Werk der Zeiten. Nr. 62). Lang, Bern u. a. 1982, ISBN 3-261-04914-6 (Zugleich: Zürich, Universität, Dissertation).

Anmerkungen

1 Zur Datierung siehe Margarete Weidemann: Zur Chronologie der Merowinger im 7. und 8. Jahrhundert. In: Francia. Bd. 25, Nr. 1, 1998, S. 177–230, hier S. 179 f.

2 Vgl. etwa Patrick J. Geary: Die Merowinger. München 2003, S. 154ff.

3 Sebastian Scholz: Die Merowinger. Stuttgart 2015, S. 213f.

4 Fredegar IV 60.

5 Sebastian Scholz: Die Merowinger. Stuttgart 2015, S. 209f.

6 Sebastian Scholz: Die Merowinger. Stuttgart 2015, S. 210f.

7 Sebastian Scholz: Die Merowinger. Stuttgart 2015, S. 211.

8 Sebastian Scholz: Die Merowinger. Stuttgart 2015, S. 213.

9 Sebastian Scholz: Die Merowinger. Stuttgart 2015, S. 214f.

Name:

Dagobert war Sohn von König Chlothar II. und gilt als der letzte wirklich regierende und bedeutende Herrscher aus dem Geschlecht der Merowinger.

Begraben:

Dagobert war der erste fränkische König, der in der königlichen Grablege von St. Denis begraben wurde. Dort entstand zweihundert Jahre später, wahrscheinlich von der Hand Abt Hilduins, die verklärende Lebensbeschreibung Gesta Dagoberti. Bei der Plünderung der Königsgräber von Saint-Denis während der Französischen Revolution wurde sein Grab am 19. Oktober 1793 geöffnet und geplündert, seine Überreste wurden in einem Massengrab außerhalb der Kirche beerdigt.

Dagobert heiratete Nantechild aus Sachsen in 629. Nantechild gestorben in 642. [Familienblatt] [Familientafel]

|

Childebert III. von Neustrien (Merowinger) wurde geboren in 678/679 (Sohn von König Theuderich III. von Neustrien (Merowinger) und Königin Chrodechild (Doda) (Arnulfinger)); gestorben in vor dem 02 Mär 711.

Childebert III. von Neustrien (Merowinger) wurde geboren in 678/679 (Sohn von König Theuderich III. von Neustrien (Merowinger) und Königin Chrodechild (Doda) (Arnulfinger)); gestorben in vor dem 02 Mär 711.  Bathilde von Askanien wurde geboren in cir 630 in England; gestorben am 30 Jan 680 in Kloster Chelles; wurde beigesetzt in Église Sainte-Croix.

Bathilde von Askanien wurde geboren in cir 630 in England; gestorben am 30 Jan 680 in Kloster Chelles; wurde beigesetzt in Église Sainte-Croix.  Ansegisel (Arnulfinger) wurde geboren in cir 610 (Sohn von Bischof Arnulf von Metz und Doda); gestorben in 685.

Ansegisel (Arnulfinger) wurde geboren in cir 610 (Sohn von Bischof Arnulf von Metz und Doda); gestorben in 685.  Begga von Heristal (Tochter von Pippin von Landen, der Ältere und Itta (Iduberga) von Nivelles); gestorben in cir 693.

Begga von Heristal (Tochter von Pippin von Landen, der Ältere und Itta (Iduberga) von Nivelles); gestorben in cir 693.  Bischof Arnulf von Metz wurde geboren in cir 582; gestorben am 16 Aug 641; wurde beigesetzt in Habendum an der Mosel, dann in der nach ihm benannten St. Arnulfskirche in Metz..

Bischof Arnulf von Metz wurde geboren in cir 582; gestorben am 16 Aug 641; wurde beigesetzt in Habendum an der Mosel, dann in der nach ihm benannten St. Arnulfskirche in Metz..  König Chlothar II. (Merowinger) wurde geboren in 584 (Sohn von König Chilperich I. (Merowinger) und Fredegund); gestorben in zw 18 Okt 629 und 8 Apr 630.

König Chlothar II. (Merowinger) wurde geboren in 584 (Sohn von König Chilperich I. (Merowinger) und Fredegund); gestorben in zw 18 Okt 629 und 8 Apr 630.