| 1. |  Graf Günther XIII. (XXVI.) von Schwarzburg-Wachsenburg (Sohn von Günther X. (XVIII.) von Schwarzburg-Wachsenburg und Richza von Schlüsselberg); gestorben in Ende 1362. Graf Günther XIII. (XXVI.) von Schwarzburg-Wachsenburg (Sohn von Günther X. (XVIII.) von Schwarzburg-Wachsenburg und Richza von Schlüsselberg); gestorben in Ende 1362. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Besitz: Günther heiratete Adelheid von Hohenlohe-Uffenheim-Entsee in vor 25 Jul 1357. [Familienblatt] [Familientafel] Notizen: Kinder: |

| 2. |  Günther X. (XVIII.) von Schwarzburg-Wachsenburg wurde geboren in cir 1300 (Sohn von Graf Günther VI. (XII.) von Schwarzburg-Schwarzburg und Gräfin Mechthild von Schwarzburg-Käfernburg (Kevernburg)); gestorben in zw 4 Okt 1354 und 29 Sep 1355. Günther X. (XVIII.) von Schwarzburg-Wachsenburg wurde geboren in cir 1300 (Sohn von Graf Günther VI. (XII.) von Schwarzburg-Schwarzburg und Gräfin Mechthild von Schwarzburg-Käfernburg (Kevernburg)); gestorben in zw 4 Okt 1354 und 29 Sep 1355. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Name: Günther heiratete Richza von Schlüsselberg in vor 24 Nov 1326. Richza (Tochter von Konrad II. von Schlüsselberg und Elisabeth) gestorben in zw 17 Jan 1348 und 30 Dez 1359. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 3. |  Richza von Schlüsselberg (Tochter von Konrad II. von Schlüsselberg und Elisabeth); gestorben in zw 17 Jan 1348 und 30 Dez 1359. Richza von Schlüsselberg (Tochter von Konrad II. von Schlüsselberg und Elisabeth); gestorben in zw 17 Jan 1348 und 30 Dez 1359. Notizen: Geburt: Notizen: Weiter Kinder:

|

| 4. |  Graf Günther VI. (XII.) von Schwarzburg-Schwarzburg (Sohn von Graf Günther V. (IX.) von Schwarzburg-Schwarzburg und Irmgard); gestorben am 24 Okt 1308; wurde beigesetzt in Kloster Ilm. Graf Günther VI. (XII.) von Schwarzburg-Schwarzburg (Sohn von Graf Günther V. (IX.) von Schwarzburg-Schwarzburg und Irmgard); gestorben am 24 Okt 1308; wurde beigesetzt in Kloster Ilm. Anderer Ereignisse und Attribute:

Günther heiratete Gräfin Mechthild von Schwarzburg-Käfernburg (Kevernburg) in vor 21 Aug 1301. Mechthild (Tochter von Günther VI. von Schwarzburg, der Ältere und Sophie von Lüchow) gestorben in zw 14 Jan 1331 und 31 Jul 1334. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 5. |  Gräfin Mechthild von Schwarzburg-Käfernburg (Kevernburg) (Tochter von Günther VI. von Schwarzburg, der Ältere und Sophie von Lüchow); gestorben in zw 14 Jan 1331 und 31 Jul 1334. Gräfin Mechthild von Schwarzburg-Käfernburg (Kevernburg) (Tochter von Günther VI. von Schwarzburg, der Ältere und Sophie von Lüchow); gestorben in zw 14 Jan 1331 und 31 Jul 1334. Notizen: Weiter Kinder:

|

| 6. |  Konrad II. von Schlüsselberg wurde geboren in cir 1277; gestorben am 14 Sep 1347 in Burg Neideck. Konrad II. von Schlüsselberg wurde geboren in cir 1277; gestorben am 14 Sep 1347 in Burg Neideck. Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_II._von_Schlüsselberg Konrad + Elisabeth. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 7. | Elisabeth Notizen: Verbindung mit Elisabeth und Filiation der Richza unsicher..?

|

| 8. |  Graf Günther V. (IX.) von Schwarzburg-Schwarzburg (Sohn von Graf Günter IV. (VII.) von Schwarzburg und Prinzessin Sofija von Halicz (Halytsch)); gestorben in zw 1 Okt 1292 und 19 Sep 1293; wurde beigesetzt in Kloster Ilm. Graf Günther V. (IX.) von Schwarzburg-Schwarzburg (Sohn von Graf Günter IV. (VII.) von Schwarzburg und Prinzessin Sofija von Halicz (Halytsch)); gestorben in zw 1 Okt 1292 und 19 Sep 1293; wurde beigesetzt in Kloster Ilm. Günther + Irmgard. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 9. | Irmgard Notizen: Name: Notizen: Weiter Kinder:

|

| 10. |  Günther VI. von Schwarzburg, der Ältere (Sohn von Günther V. von Schwarzburg und Mechthilde (Mathilde) von Schwarzburg?); gestorben in zw 23 Feb 1289 und 30 Mrz 1289. Günther VI. von Schwarzburg, der Ältere (Sohn von Günther V. von Schwarzburg und Mechthilde (Mathilde) von Schwarzburg?); gestorben in zw 23 Feb 1289 und 30 Mrz 1289. Notizen: Name: Günther + Sophie von Lüchow. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 11. | Sophie von Lüchow Notizen: Name:

|

| 16. |  Graf Günter IV. (VII.) von Schwarzburg wurde geboren in zw 1217 und 1227 (Sohn von Graf Heinrich II. von Schwarzburg und Irmgard von Weimar-Orlamünde); gestorben in zw 19 Sep 1275 und 25 Sep 1278; wurde beigesetzt in Kloster Ilm. Graf Günter IV. (VII.) von Schwarzburg wurde geboren in zw 1217 und 1227 (Sohn von Graf Heinrich II. von Schwarzburg und Irmgard von Weimar-Orlamünde); gestorben in zw 19 Sep 1275 und 25 Sep 1278; wurde beigesetzt in Kloster Ilm. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Günther_VII._(Schwarzburg-Blankenburg) Günter + Prinzessin Sofija von Halicz (Halytsch). Sofija (Tochter von Fürst Daniel Romanowitsch von Galizien und Anna Mstislava von Nowgorod) gestorben in vor 28 Jul 1287 in Galizien; wurde beigesetzt in Kloster Ilm. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 17. | Notizen: Kinder:

|

| 20. |  Günther V. von Schwarzburg (Sohn von Graf Günther III. von Schwarzburg und Dietburg von Anhalt); gestorben in zw 10 Apr 1273 und 18 Apr 1275. Günther V. von Schwarzburg (Sohn von Graf Günther III. von Schwarzburg und Dietburg von Anhalt); gestorben in zw 10 Apr 1273 und 18 Apr 1275. Günther heiratete Mechthilde (Mathilde) von Schwarzburg? in vor 1269. Mechthilde gestorben in nach 6 Jul 1285. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 21. | Mechthilde (Mathilde) von Schwarzburg? gestorben in nach 6 Jul 1285. Notizen: Geburt:

|

| 32. |  Graf Heinrich II. von Schwarzburg (Sohn von Graf Günter II. (III.) von Schwarzburg-Käfernburg und Gertrud von Wettin (von Meissen)); gestorben am 20 Feb 1236. Graf Heinrich II. von Schwarzburg (Sohn von Graf Günter II. (III.) von Schwarzburg-Käfernburg und Gertrud von Wettin (von Meissen)); gestorben am 20 Feb 1236. Notizen: Name: Heinrich heiratete Irmgard von Weimar-Orlamünde in 1211. Irmgard (Tochter von Graf Siegfried III. von Weimar-Orlamünde und Prinzessin Sophia von Dänemark) gestorben in nach 1222. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 33. |  Irmgard von Weimar-Orlamünde (Tochter von Graf Siegfried III. von Weimar-Orlamünde und Prinzessin Sophia von Dänemark); gestorben in nach 1222. Irmgard von Weimar-Orlamünde (Tochter von Graf Siegfried III. von Weimar-Orlamünde und Prinzessin Sophia von Dänemark); gestorben in nach 1222. Notizen: Name: Notizen: Weiter Kinder:

|

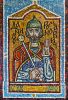

| 34. |  Fürst Daniel Romanowitsch von Galizien wurde geboren in 1201 in Halytsch, Galizien; gestorben in 1264 in Cholm, Galizien. Fürst Daniel Romanowitsch von Galizien wurde geboren in 1201 in Halytsch, Galizien; gestorben in 1264 in Cholm, Galizien. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Romanowitsch Daniel + Anna Mstislava von Nowgorod. Anna wurde geboren in cir 1205; gestorben in vor 1252. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 35. | Anna Mstislava von Nowgorod wurde geboren in cir 1205; gestorben in vor 1252.

|

| 40. |  Graf Günther III. von Schwarzburg wurde geboren in cir 1150 (Sohn von Graf Günter II. (III.) von Schwarzburg-Käfernburg und Gertrud von Wettin (von Meissen)); gestorben in nach 31 Mrz 1223. Graf Günther III. von Schwarzburg wurde geboren in cir 1150 (Sohn von Graf Günter II. (III.) von Schwarzburg-Käfernburg und Gertrud von Wettin (von Meissen)); gestorben in nach 31 Mrz 1223. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Name: Günther + Dietburg von Anhalt. Dietburg wurde geboren in cir 1169; gestorben in 1228. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 41. | Dietburg von Anhalt wurde geboren in cir 1169; gestorben in 1228.

|