| 1. |  Franz (François) von Guise (Lothringen) wurde geboren am 17 Feb 1519 in Bar-le-Duc (Sohn von Herzog Claude von Guise (Lothringen) und Antoinette von Bourbon); gestorben am 24 Feb 1563 in Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Franz (François) von Guise (Lothringen) wurde geboren am 17 Feb 1519 in Bar-le-Duc (Sohn von Herzog Claude von Guise (Lothringen) und Antoinette von Bourbon); gestorben am 24 Feb 1563 in Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/François_de_Lorraine,_duc_de_Guise (Sep 2023) Franz heiratete Herzogin Anna von Este am 4 Dez 1548. Anna (Tochter von Herzog Ercole II. d'Este und Prinzessin Renée von Frankreich) wurde geboren am 16 Nov 1531 in Ferrara; gestorben am 17 Mai 1607 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel] Notizen: François de Guise und Anna d’Este bekamen sieben Kinder:Kinder:

|

| 2. |  Herzog Claude von Guise (Lothringen) wurde geboren am 20 Okt 1496 in Château de Condé-sur-Moselle (Sohn von Herzog René II. von Lothringen-Vaudémont und Philippa von Egmond (von Geldern)); gestorben am 12 Apr 1550 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville. Herzog Claude von Guise (Lothringen) wurde geboren am 20 Okt 1496 in Château de Condé-sur-Moselle (Sohn von Herzog René II. von Lothringen-Vaudémont und Philippa von Egmond (von Geldern)); gestorben am 12 Apr 1550 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Claude_de_Lorraine,_duc_de_Guise Claude heiratete Antoinette von Bourbon am 9 Jun 1513 in Paris, France. Antoinette wurde geboren am 25 Dez 1493 in Ham; gestorben am 22/23 Jan 1583 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville. [Familienblatt] [Familientafel] |

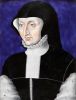

| 3. |  Antoinette von Bourbon wurde geboren am 25 Dez 1493 in Ham; gestorben am 22/23 Jan 1583 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville. Antoinette von Bourbon wurde geboren am 25 Dez 1493 in Ham; gestorben am 22/23 Jan 1583 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville. Notizen: Aus der Ehe mit Claude gingen zwölf Kinder hervor, vier Töchter und acht Söhne. Notizen: Das Paar hatte folgende Kinder:

|

| 4. |  Herzog René II. von Lothringen-Vaudémont wurde geboren am 2 Mai 1451 in Angers, FR (Sohn von Graf Friedrich II. (Ferry II.) von Lothringen-Vaudémont und Jolande von Anjou); gestorben am 10 Dez 1508 in Fains. Herzog René II. von Lothringen-Vaudémont wurde geboren am 2 Mai 1451 in Angers, FR (Sohn von Graf Friedrich II. (Ferry II.) von Lothringen-Vaudémont und Jolande von Anjou); gestorben am 10 Dez 1508 in Fains. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/René_II._(Lothringen) (Okt 2017) René heiratete Philippa von Egmond (von Geldern) in 1485. Philippa (Tochter von Herzog Adolf von Egmond (von Geldern) und Catharine von Bourbon) wurde geboren am 9 Nov 1467 in Grave; gestorben am 28 Feb 1547 in Pont-à-Mousson. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 5. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: René II. und Philippa hatten zwölf Kinder, neun Söhne und drei Töchter. Notizen: Mit Philippa hatte er zwölf Kinder, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichten und einflussreiche Persönlichkeiten ihrer Zeit wurden:

|

| 8. |  Graf Friedrich II. (Ferry II.) von Lothringen-Vaudémont wurde geboren in cir 1428 (Sohn von Graf Antoine von Lothringen-Vaudémont und Gräfin Marie von Harcourt); gestorben am 31 Aug 1470 in Joinville. Graf Friedrich II. (Ferry II.) von Lothringen-Vaudémont wurde geboren in cir 1428 (Sohn von Graf Antoine von Lothringen-Vaudémont und Gräfin Marie von Harcourt); gestorben am 31 Aug 1470 in Joinville. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._von_Vaudémont (Jun 2021) Friedrich heiratete Jolande von Anjou in 1445 in Nancy, FR. Jolande wurde geboren am 2 Nov 1428 in Nancy, FR; gestorben am 23 Mrz 1483 in Nancy, FR. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 9. |  Jolande von Anjou wurde geboren am 2 Nov 1428 in Nancy, FR; gestorben am 23 Mrz 1483 in Nancy, FR. Jolande von Anjou wurde geboren am 2 Nov 1428 in Nancy, FR; gestorben am 23 Mrz 1483 in Nancy, FR. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Jolande und Friedrich II. hatten mehr als fünf Kinder, bekannnt sind zwei Söhne und drei Töchter. Notizen: Ihre Kinder waren neben anderen:

|

| 10. |  Herzog Adolf von Egmond (von Geldern) wurde geboren am 12 Feb 1438 in Grave (Sohn von Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) und Katharina von Kleve); gestorben am 27 Jun 1477 in Tournai. Herzog Adolf von Egmond (von Geldern) wurde geboren am 12 Feb 1438 in Grave (Sohn von Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) und Katharina von Kleve); gestorben am 27 Jun 1477 in Tournai. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Aus weiteren unehelichen Beziehungen mit unbekannten Frauen stammten die Kinder: Adolf heiratete Catharine von Bourbon am 28 Dez 1463 in Brüssel. Catharine wurde geboren in 1440; gestorben in 1469. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 11. | Catharine von Bourbon wurde geboren in 1440; gestorben in 1469. Notizen: Catharine und Adolf hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.

|

| 16. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Vaudémont (Apr 2018) Antoine heiratete Gräfin Marie von Harcourt am 12 Aug 1416. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 17. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Name: Notizen: Ihre Kinder waren:

|

| 20. |  Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) wurde geboren am 14 Jul 1410 in Schloss a/d Hoef in Egmond-Binnen, Nordholland (Sohn von Jan II. von Egmond (von Geldern) und Maria Johanna von Arkel); gestorben am 23 Feb 1473 in Schloss Grave in Grave, Nordbrabant. Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) wurde geboren am 14 Jul 1410 in Schloss a/d Hoef in Egmond-Binnen, Nordholland (Sohn von Jan II. von Egmond (von Geldern) und Maria Johanna von Arkel); gestorben am 23 Feb 1473 in Schloss Grave in Grave, Nordbrabant. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_von_Egmond Arnold heiratete Katharina von Kleve am 26 Jan 1430 in Klewe. Katharina (Tochter von Herzog Adolf II. von Kleve-Mark und Maria von Burgund) wurde geboren am 25 Mai 1417 in Schwanenburg in Kleve; gestorben am 10 Feb 1476 in Lobith; wurde beigesetzt in Herzogin von Geldern und Gräfin von Zutphen. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 21. |  Katharina von Kleve wurde geboren am 25 Mai 1417 in Schwanenburg in Kleve (Tochter von Herzog Adolf II. von Kleve-Mark und Maria von Burgund); gestorben am 10 Feb 1476 in Lobith; wurde beigesetzt in Herzogin von Geldern und Gräfin von Zutphen. Katharina von Kleve wurde geboren am 25 Mai 1417 in Schwanenburg in Kleve (Tochter von Herzog Adolf II. von Kleve-Mark und Maria von Burgund); gestorben am 10 Feb 1476 in Lobith; wurde beigesetzt in Herzogin von Geldern und Gräfin von Zutphen. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Katharina und Arnold hatten sechs Kinder, drei Töchter und drei Söhne. Notizen: Kinder:

|

| 32. |  Graf Friedrich I. (Ferry I.) von Lothringen-Vaudémont wurde geboren in 1368 (Sohn von Herzog Johann I. von Lothringen und Sophie von Württemberg); gestorben am 25 Okt 1415 in Schlachtfeld Azincourt. Graf Friedrich I. (Ferry I.) von Lothringen-Vaudémont wurde geboren in 1368 (Sohn von Herzog Johann I. von Lothringen und Sophie von Württemberg); gestorben am 25 Okt 1415 in Schlachtfeld Azincourt. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._von_Vaudémont Friedrich heiratete Gräfin Margarete von Joinville (von Widmont) in 1393. Margarete (Tochter von Heinrich von Joinville und Maria von Luxemburg) wurde geboren in 1354; gestorben in 1418. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 33. | Gräfin Margarete von Joinville (von Widmont) wurde geboren in 1354 (Tochter von Heinrich von Joinville und Maria von Luxemburg); gestorben in 1418. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Margarete und Friedrich I. hatten drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn.

|

| 34. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_VII._d’Harcourt (Okt 2017) Jean heiratete Marie d’Alençon am 17 Mrz 1389. Marie (Tochter von Graf Peter II. von Alençon und Vizegräfin Marie Chamaillard) wurde geboren in 1373; gestorben in 1417. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 35. |  Marie d’Alençon wurde geboren in 1373 (Tochter von Graf Peter II. von Alençon und Vizegräfin Marie Chamaillard); gestorben in 1417. Marie d’Alençon wurde geboren in 1373 (Tochter von Graf Peter II. von Alençon und Vizegräfin Marie Chamaillard); gestorben in 1417. Notizen: Jeanne wird im Bericht über Jean VII. nicht erwähnt..

|

| 40. | Jan II. von Egmond (von Geldern) wurde geboren in 1385 (Sohn von Arend von Egmond und Jolanda von Leiningen); gestorben in 1451. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_II._von_Egmond Jan heiratete Maria Johanna von Arkel am 24 Jun 1409. Maria (Tochter von Herr Jan (Johan) V. von Arkel und Johanna Wilhelmina von Jülich) wurde geboren in 1389 in Arkel, Holland; gestorben am 18 Jul 1415. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 41. |  Maria Johanna von Arkel wurde geboren in 1389 in Arkel, Holland (Tochter von Herr Jan (Johan) V. von Arkel und Johanna Wilhelmina von Jülich); gestorben am 18 Jul 1415. Maria Johanna von Arkel wurde geboren in 1389 in Arkel, Holland (Tochter von Herr Jan (Johan) V. von Arkel und Johanna Wilhelmina von Jülich); gestorben am 18 Jul 1415. Notizen: Name: Notizen: Maria und Jan II. hatten zwei Söhne.

|

| 42. |  Herzog Adolf II. von Kleve-Mark wurde geboren am 2 Aug 1373 (Sohn von Graf Adolf III von der Mark (von Kleve) und Margarethe von Berg); gestorben am 23 Sep 1448; wurde beigesetzt in Kartäuserkloster, Graveinsel, Wesel. Herzog Adolf II. von Kleve-Mark wurde geboren am 2 Aug 1373 (Sohn von Graf Adolf III von der Mark (von Kleve) und Margarethe von Berg); gestorben am 23 Sep 1448; wurde beigesetzt in Kartäuserkloster, Graveinsel, Wesel. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Adolf von Kleve aus dem Haus Mark (* 2. August 1373; † 23. September 1448) war Herrscher der Grafschaften Kleve und Mark, er wurde 1417 der erste Herzog von Kleve. Adolf wird daher in Kleve als Adolf II. Graf von Kleve und ab 1417 gelegentlich als Adolf I. Herzog von Kleve bezeichnet. In der Zählung der Grafschaft Mark ist er als Adolf IV. Graf von der Mark gelistet. Seit der Schlacht von Kleverhamm 1397 ist er auch Herr der Herrschaft Ravenstein, als Adolf I. nach Ravensteiner Zählung. Adolf heiratete Maria von Burgund in 1406. Maria (Tochter von Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht und Margarete von Bayern (Wittelsbacher)) gestorben in 1463. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 43. |  Maria von Burgund (Tochter von Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht und Margarete von Bayern (Wittelsbacher)); gestorben in 1463. Maria von Burgund (Tochter von Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht und Margarete von Bayern (Wittelsbacher)); gestorben in 1463. Notizen: Maria und Adolf II. hatten zehn Kinder, sieben Töchter und drei Söhne. Notizen: Aus dieser Ehe entsprangen zehn Nachkommen:

|