| 3. |  Königin Maria von Schottland (Stuart) wurde geboren am 8 Dez 1542 in Linlithgow Palace (Tochter von König Jakob (James) V. von Schottland und Marie von Guise (von Lothringen)); gestorben am 18 Feb 1587 in Fotheringhay Castle; wurde beigesetzt am 31 Jul 1587 in Kathedrale von Peterborough, dann Westminster Abbey. Königin Maria von Schottland (Stuart) wurde geboren am 8 Dez 1542 in Linlithgow Palace (Tochter von König Jakob (James) V. von Schottland und Marie von Guise (von Lothringen)); gestorben am 18 Feb 1587 in Fotheringhay Castle; wurde beigesetzt am 31 Jul 1587 in Kathedrale von Peterborough, dann Westminster Abbey. Notizen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Stuart

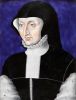

Maria Stuart (* 8. Dezember 1542 in Linlithgow Palace; † 8. Februarjul./ 18. Februar 1587greg. in Fotheringhay Castle), geboren als Mary Stewart, war vom 14. Dezember 1542 bis zum 24. Juli 1567 als Maria I. Königin von Schottland sowie durch ihre Ehe mit Franz II. von 1559 bis 1560 auch Königin von Frankreich; sie entstammte dem Haus Stuart.

Da Schottland zur Zeit ihrer Geburt von politischen und religiösen Unruhen erschüttert war, wurde Maria Stuart im Kindesalter nach Frankreich gebracht und an der Seite ihres künftigen Ehemanns Franz II. erzogen. Durch dessen frühen Tod wurde sie bereits im Alter von 17 Jahren zur Witwe und kehrte 1561 nach Schottland zurück. Dort gelang es ihr nicht, die zahlreichen Spannungen unter den konkurrierenden Adelsfamilien zu befrieden. Nach der Ermordung ihres zweiten Gemahls Lord Darnley im Februar 1567, an der ihr eine Mittäterschaft angelastet wurde, geriet sie innenpolitisch verstärkt unter Druck, infolgedessen sie im Juni 1567 im Loch Leven Castle gefangengesetzt wurde und zugunsten ihres Sohnes Jakob abdanken musste. Nach ihrer Flucht und einer verlorenen Schlacht am 13. Mai 1568 bei Langside ging sie ins Exil nach England. Ihre zweite Lebenshälfte war geprägt von einem fortwährenden Konflikt mit Königin Elisabeth I., der unter anderem auf einem Anspruch auf den englischen Königsthron basierte. Nachdem Maria Stuart verdächtigt worden war, an einem geplanten Attentat auf die englische Königin beteiligt gewesen zu sein, wurde sie wegen Hochverrats 1587 hingerichtet.

Aufgrund der zahlreichen künstlerischen Bearbeitungen ihrer Lebensgeschichte gilt sie als eine der bekanntesten schottischen Monarchengestalten.

Leben

Frühe Kindheit

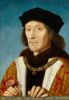

Maria war die Tochter König Jakobs V. von Schottland und seiner zweiten Ehefrau Marie de Guise. Ihre Großmutter väterlicherseits war die englische Prinzessin Margaret Tudor, ältere Schwester von Heinrich VIII., weshalb Maria Stuart einen Ansprucch auf den englischen Thron hatte. Diese Tatsache und besonders ihr Selbstverständnis als Erbin der englischen Krone sollte sie zur gefährlichsten Gegenspielerin von Königin Elisabeth machen, die als Cousine ihres Vaters ihre Tante zweiten Grades war.

König Jakob V. starb im Alter von 30 Jahren im Falkland Palace. Schottland war gerade in der Schlacht von Solway Moss von den Engländern vernichtend geschlagen worden, und Marias Vater betrauerte auf dem Sterbebett noch seine beiden im Jahr zuvor verstorbenen Söhne, als ihn die Nachricht von der Geburt einer Tochter erreichte. Er soll das Ereignis mit den Worten kommentiert haben: „Mit einem Mädchen hat es begonnen, mit einem Mädchen wird es enden! (It began with a lass, and it will end with a lass!)“. Dies war eine Anspielung auf die Stewart-Dynastie, die durch eine Heirat mit Marjorie Bruce, der Tochter von Robert I., den Thron bestiegen hatte, und nun mit einer neugeborenen Königin unterzugehen drohte.

Die erst sechs Tage alte Maria war nun Königin von Schottland. James Hamilton, 2. Earl of Arran, der Nächste in der Thronfolge, war bis 1554 Regent und wurde dann durch die Königinmutter abgelöst, die bis zu ihrem eigenen Tod im Jahr 1560 herrscschte. Im Juli 1543, sechs Monate nach Marias Geburt, wurde vertraglich vereinbart, dass sie neun Jahre später mit dem zukünftigen englischen König Eduard VI. vermählt werden sollte und dass ihre Erben in Personalunion über England und Schottland herrschen sollten. Am 9. September 1543 wurde Maria Stuart formell im Stirling Castle gekrönt, wobei sie königliche Roben trug, die speziell auf ihre Körpergröße abgestimmt worden waren, sonst aber weitgehend dem Original entsprachen.

Der Vertrag mit England wurde Ende 1543, wenige Wochen nach der Krönung, durch das schottische Parlament aufgelöst. Heinrich VIII. hatte verlangt, dass Schottland seine traditionelle Auld Alliance mit Frankreich (Defensivbündnis der beiden Länder gegen England) auflösen sollte, was abgelehnt wurde. Daraufhin befahl Heinrich, Schottland anzugreifen. Dieser Krieg zwischen Schottland und England wurde später als „Rough Wooing“ (dt.: Rüde Werbung) bezeichnet. Im Mai 1544 erreichte Edward Seymour, 1. Duke of Somerset, mit seiner Flotte den Hafen von Leith. Seine Aufgabe war es, Edinburgh einzunehmen und die junge Königin zu entführen. Doch Marie de Guise versteckte ihre Tochter in den geheimen Räumen von Stirling Castle.

Am 10. September 1547 erlitten die Schotten in der Schlacht bei Pinkie Cleugh eine verheerende Niederlage. Marie de Guise brachte ihre Tochter zunächst in der Priorei von Inchmahome in Sicherheit und wandte sich dann an den französischen Botschafter. Der neue französische König Heinrich II. schlug die Vereinigung Schottlands mit Frankreich vor, indem Maria seinen erstgeborenen Sohn Franz heiraten sollte.

Im Februar 1548 schickte Marie de Guise ihre Tochter nach Dumbarton Castle. Mittlerweile hatten die Engländer mehrfach schottisches Gebiet überfallen. Sie eroberten die strategisch wichtige Stadt Haddington, wurden dort aber im Juni von der französischen Armee vertrieben. Am 7. Juli wurde in einem Nonnenkloster bei Haddington die Heiratsvereinbarung zwischen Maria und Franz II. unterzeichnet. Am 7. August 1548 legte die französische Flotte in Dumbarton ab und brachte die fünfjährige Königin nach Frankreich. Die Überfälle der Engländer dauerten bis Juni 1551 an und schwächten das Land empfindlich.

Heirat in Frankreich

Zeitgenössischen Berichten zufolge war Maria während ihrer Kindheit lebhaft, hübsch und intelligent. In ihr Exil nach Frankreich wurde sie von ihrem eigenen kleinen Hofstaat begleitet, bestehend aus zwei Lords, zwei Halbbrüdern und den „vier Marrys“, vier Mädchen gleichen Alters, die alle den Namen Mary trugen und Töchter der angesehensten adligen Familien Schottlands waren: Beaton, Seton, Fleming und Livingston. Am französischen Hof erhielt sie die bestmögliche Erziehung und Unterricht in ihrem heimischen Scots, Latein, Spanisch, Italienisch und möglicherweise Griechisch.[1] Die französische Sprache war zeitlebens ihre Muttersprache. Sie erlernte auch zwei Musikinstrumente sowie Reiten, die Falknerei und Nadelarbeiten. Während dieser Zeit nahm sie den Nachnamen Stuart an, die französische Schreibweise von Stewart.

Am 24. April 1558 heiratete sie vertragsgemäß den ein Jahr jüngeren Dauphin, den französischen Thronfolger. Die prachtvolle Hochzeitszeremonie fand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris statt.

1559 starb ihr Schwiegervater Heinrich II. und Marias Ehemann wurde als Franz II. inthronisiert. Damit wurde sie auch Königin von Frankreich. Der fünfzehnjährige König war schwach, und die Regierungsgeschäfte in Frankreich gingen effektiv über Maria in die Hände ihrer Verwandten über, der schon vorher sehr mächtigen Familie der Guisen. Doch dieses Arrangement war nur von kurzer Dauer; der junge König erkrankte und starb wenig später am 5. Dezember 1560.

Marias Schwiegermutter Katharina von Medici übernahm die Regentschaft für ihren dritten Sohn Karl IX., einen Bruder Franz’ II. Schon damit war das Ende von Marias Zeit in Frankreich absehbar, da sich die Regentin und ihre Schwiegertochter nicht gut verstanden. Maria bezeichnete Katharina verächtlich als „Krämerstochter aus Florenz“, eine Anspielung auf deren italienische Wurzeln. Nach den Klauseln des Vertrages von Edinburgh, der im Juni 1560 nach dem Tod von Marie de Guise geschlossen wurde, zog Frankreich seine Truppen aus Schottland ab und erkannte die Herrschaft Elisabeths über England an. Die achtzehnjährige Maria Stuart, die in Frankreich verblieben war, weigerte sich, den Vertrag zu unterzeichnen.

Rückkehr nach Schottland

Die junge Witwe kehrte bald darauf über Calais nach Schottland zurück und betrat am 19. August 1561 in Leith schottischen Boden. Sie beabsichtigte, alles so zu belassen, wie sie es vorgefunden hatte. Gleichzeitig nahm sie aber für sich die Freiheit in Anspruch, ihren katholischen Glauben zu praktizieren. Trotz ihrer Talente war sie nicht auf die gefährliche und komplexe politische Situation vorbereitet, die in Schottland herrschte. Die Reformation spaltete das Volk. Ihr illegitimer Halbbruder James Stewart, 1. Earl of Moray, war Anführer der Protestanten. Viele ihrer Untertanen wie auch Elisabeth I., die Monarchin des protestantischen Nachbarlandes England, begegneten der strenggläubigen Katholikin Maria mit Misstrauen. Der Reformator John Knox wetterte öffentlich gegen sie und ihren Lebenswandel. Sie hatte einige stürmische persönliche Begegnungen mit ihm.

Zur Enttäuschung der Katholiken setzte sich Maria Stuart aber nicht aktiv für deren Anliegen ein. Sie tolerierte die neue protestantische Mehrheit und machte ihren protestantischen Halbbruder James Stewart zu ihrem wichtigsten Berater. Unter seiner Führung bereiste sie auch den Norden ihres Reiches und unterwarf dort ihren Cousin George Gordon, 4. Earl of Huntly, den Anführer der katholischen Opposition.

Gespannte Beziehungen mit England

Elisabeth Tudor war 1558 nach dem Tod ihres jüngeren Halbbruders Eduard VI. und ihrer älteren Halbschwester Maria I. („Bloody Mary“) Königin von England geworden. Ihr Vater Heinrich VIII. hatte ihre Mutter Anne Boleyn noch zu Lebzeiten seiner ersten Frau Katharina von Aragon geheiratet. Die katholische Kirche erkannte Heinrichs Scheidung von Katharina nicht an, betrachtete die Ehe mit Anne Boleyn als ungültig und Elisabeth somit als uneheliches Kind. Uneheliche Kinder waren jedoch nichht erbberechtigt, weshalb aus katholischer Sicht die Krone nach dem Aussterben von Heinrichs legitimen Nachkommen auf die Nachkommen seiner Schwester Margaret Tudor übergehen sollte. Entsprechend hatte Heinrich II. von Frankreich nach dem Tod voon Maria I. von England 1558 seine Schwiegertochter Maria Stuart zur Königin von England proklamieren lassen. Maria führte von nun an das königliche Wappen Englands neben dem schottischen und französischen.[2] Sie weigerte sich auch später stets, ihren Anspruch auf den englischen Thron aufzugeben, was auch durch ihr Festhalten an der Ablehnung des Vertrags von Edinburgh zum Ausdruck kam. Viele Katholiken in England betrachteten Elisabeth als unrechtmäßige Thronfolgerin. Sie glaubten, ddass Maria als legitime Urenkelin Heinrichs VII. rechtmäßig auf den englischen Thron gehöre. Da sie obendrein von Heinrichs älterer Schwester abstammte, stand sie dem Thron näher als die Nachkommen von Heinrichs jüngerer Schwester Mary Tudor, wie zum Beispiel die protestantischen Schwestern Mary und Catherine Grey. Aus diesen Gründen war die katholische Maria für Elisabeth und ihren protestantischen Hof eine ständige Bedrohung. Dies vor allem, nachdem Papst Pius V. Elisabeth I. 1570 exkommuniziert hatte und die katholische Minderheit in England aufforderte, sich der „Ketzerin“ auf dem Thron zu entledigen, um mit Hilfe Maria Stuarts die alte katholische Kirche wieder einzusetzen (Bulle Regnans in Excelsis).

Maria Stuart versuchte, die Spannungen zwischen sich und Elisabeth mit einer Einladung nach Edinburgh auszuräumen. Elisabeth weigerte sich jedoch die Einladung anzunehmen, und die Spannungen blieben. Sir William Maitland (Maitland of Lethington) wurde mit dem Hintergedanken als Botschafter an den englischen Hof gesandt, ihr Vorteile auf den englischen Thron zu sichern. Elisabeths Antwort wird wie folgt überliefert: „Bei der Würde der Krone glaube ich, dass sie sie in meiner Zeit niemals erlangen wird.“ In einem Brief an ihren Onkel mütterlicherseits, François de Lorraine, schreibt Maria Stuart jedoch, Maitland habe ihr berichtet, dass Elisabeths wörtliche Ansicht war, dass „ich meiner Überzeugung nach niemanden besseres kenne, noch würde ich ihr jemanden vorziehen.“

Im Dezember 1561 wurde ein Treffen beider in England vorbereitet, doch Elisabeth änderte kurzfristig ihre Meinung. Das Treffen hätte in York „oder einer anderen Stadt“ im August oder September 1562 stattfinden sollen. Im Juli 1562 jedoch schicktte Elisabeth Sir Henry Sidney nach Edinburgh, um das Treffen wegen des französischen Bürgerkriegs abzusagen. 1563 versuchte Elisabeth erneut, Maria Stuart zu neutralisieren, indem sie eine Heirat mit Robert Dudley, 1. Earl of Leicester vorschlug, ihrem eigenen Favoriten und Vertrauten. Dudley war Engländer und Protestant und hätte so beide Probleme gelöst. Elisabeth schickte einen weiteren Botschafter zu Maria Stuart mit der Nachricht, dass, wenn sie jemanden nach der Wahl Elisabeths ((gemeint war Lord Robert Dudley) heiraten würde, sie selbst – Elisabeth – „dafür sorgen würde, dass sie [Maria Stuart] die verbriefte Bestätigung als nächste Cousine und Erbin des Thrones bekäme“. Dieser Vorschlag verlief im Sande, nicht zuletzt, weil Robert Dudley selbst alles tat, um das Heiratsprojekt zu verhindern.[3]

Ehe mit Lord Darnley

Der verwitweten Maria Stuart wurden die Könige von Schweden, Dänemark und Frankreich, Erzherzog Karl von Österreich, Don Carlos von Spanien, die Herzöge von Ferrara, Namur und Anjou, der Earl of Arran und der Earl of Leicester als potentielle Ehemänner angetragen. An Don Carlos, dem spanischen Thronfolger, zeigte sie ernsthaftes Interesse, doch entschied Philipp II. schließlich gegen eine solche Verbindung, die ihn zu sehr in Gegensatz zu England gebracht hätte.

1565 verliebte sie sich Hals über Kopf in ihren neunzehnjährigen Cousin Henry Stuart, Lord Darnley, den Sohn des Earl of Lennox. Dieser hätte durch diese Ehe seinen Sohn in die unmittelbare Nähe des englischen Throns gebracht. Darnleys Mutter war Margaret Douglas, Marias Tante und über ihre Mutter Margaret Tudor Nichte Heinrichs VIII. Doch außer diesem Thronanspruch und seinem guten Aussehen gab es nichts, was für Darnley sprach. Er war von wankelmütigem Charakter und neigte zu jugendlichen Eskapaden. Zudem war er drei Jahre jünger als Maria. Die Hochzeit wurde jedoch eilig für den 29. Juli 1565 anberaumt (im Holyrood Palace).

Diese Eheschließung mit einem Katholiken führte dazu, dass sich Marias Halbbruder James Stewart, 1. Earl of Moray mit anderen protestantischen Adligen zusammentat und offen rebellierte. Maria begab sich am 26. August 1565 nach Stirling, um den Rebellen entgegenzutreten, und kehrte im darauf folgenden Monat nach Edinburgh zurück, um weitere Truppen zu organisieren. Die Rebellion wurde rasch niedergeschlagen, und Moray floh mit seinen Anhängern ins Exil.

Die Ehe verärgerte auch Elisabeth. Sie war der Ansicht, dass die Heirat nur mit ihrer Erlaubnis hätte stattfinden dürfen, weil Darnley ein englischer Untertan war. Die Ehe stellte aufgrund des königlichen Blutes von Darnley eine Bedrohung für Elisabeth dar. Ein Kind aus dieser Ehe hätte einen gerechtfertigten Anspruch sowohl auf den schottischen als auch auf den englischen Thron gehabt.

Schon wenige Monate nach der Hochzeit berichtet der englische Botschafter von zunehmenden Spannungen zwischen dem jungvermählten Herrscherpaar. Lord Darnleys Lebenswandel sorgte in Edinburgh für Skandale, und Marias Desinteresse war unübersehbar. Darnley forderte immer deutlicher die Gewährung der tatsächlichen Rechte eines Königs seitens des Parlaments. Maria gewährte ihm zwar den königlichen Titel (crown matrimonial), wollte ihm aber keine Machtbefugnisse einräumen.

Die enge Freundschaft und Vertrautheit zwischen Maria und ihrem Privatsekretär David Rizzio schürte Darnleys Eifersucht. Er schien Gerüchten Gehör zu schenken, dass Rizzio Marias Liebhaber sei. So ging er einen Pakt mit führenden protestantischen Adligen ein. Es war vermutlich Darnleys Ziel, Titel und Position eines Königs von Schottland zu ergreifen. Die Ziele der Mitverschwörer blieben undeutlich. Gewalttaten vonseiten schottischer Lords waren nicht ungewöhnlich, politische Seitenwechsel an der Tagesordnung.

Am Abend des 9. März 1566 drangen sie unter Führung Darnleys gemeinsam in das kleine Esszimmer der Königin in Holyrood Palace ein. Darnley hielt die schwangere Königin fest, während die anderen Rizzio im Vorzimmer erstachen. Als einer der Verschwörer sich gegen die Königin wenden wollte, stellte sich Darnley schützend vor sie. Die Verschwörer stellten die Königin unter Hausarrest, doch sie entkam mit der Hilfe ihres Mannes, dem sie eingeredet hatte, sie würde seinen Forderungen nachkommen. In Sicherheit gelangt, distanzierte sich Maria jedoch von ihrem Mann. Er hatte sich durch sein Vorgehen von der Königin entfremdet und war aus Sicht der adligen Mitverschwörer kompromittiert.

Am 19. Juni 1566 wurde ihr Sohn, der zukünftige König Jakob VI. im Edinburgh Castle geboren. Darnley zog zunehmend den Hass der schottischen Lords auf sich und floh nach Glasgow zu seinem Vater, wo er schwer erkrankte (vermutlich an Syphilis oder den Pocken). Auf Marias Wunsch hin kehrte er aus Glasgow zurück nach Edinburgh und erholte sich im Haus Kirk o’Field, wo Maria ihn häufig besuchte. So entstand der Eindruck, die Versöhnung zwischen den Eheleuten stehe bevor.

Am 10. Februar 1567 ereignete sich im Haus eine gewaltige Explosion und Darnley wurde tot im Garten gefunden. Da er unbekleidet war und keine Verletzungen aufwies, nimmt man an, dass er auf der Flucht erdrosselt wurde. Es war klar, dass er im Raahmen eines Komplotts ermordet worden war: Bereits im November 1566 hatten wichtige Adlige in Anwesenheit Marias auf Schloss Craigmillar einen Schwur geleistet (bond of manrent), dass sie Darnley zum Wohle des Staates beseitigen würden.[4] Marias Mitwisserschaft an dem Plan wird oft bestritten, ist jedoch kaum ernsthaft zu bezweifeln.

Darnleys Ermordung beschädigte ihr Ansehen enorm. Hauptdrahtzieher war sehr wahrscheinlich James Hepburn, 4. Earl of Bothwell, den sie bereits im Oktober zuvor auf seiner Burg Hermitage Castle spontan besucht hatte, als sie von seiner Erkrankung erfuhr. Es fand ein Scheinprozess gegen Bothwell statt, in dem er am 12. April 1567 freigesprochen wurde. Die Bevölkerung Edinburghs war dadurch aber nicht zufriedenzustellen.

Heirat mit Lord Bothwell

Am 24. April 1567 besuchte Maria zum letzten Mal ihren Sohn auf Stirling Castle. Auf dem Weg zurück nach Edinburgh ließ sie sich offenbar ohne Widerstand von Hepburn und seinen Männern entführen und verbrachte einige Tage im Schloss von Dunbarr. Nun überschlugen sich die Ereignisse: Am 3. Mai 1567 ließ sich Bothwell von seiner Frau scheiden und kehrte drei Tage später mit Maria nach Edinburgh zurück. Am 12. Mai 1567 vergab Maria ihrem Entführer öffentlich, indem sie ihn zum Herzog voon Orkney erhob. Am 15. Mai 1567, nur drei Monate nach der Ermordung Darnleys, heiratete sie im Holyrood Palace denjenigen Mann, den viele für den Mörder hielten. Diese Heirat erwies sich sehr bald als großer Fehler; denn es kam zu einem Aufstand der ihr zuvor treu ergebenen Adligen, die ihre Abdankung forderten.

Am 15. Juni 1567 versuchte Maria zwar nochmals bei Carberry, in der Nähe von Edinburgh, das Ruder zu ihren Gunsten herumzureißen. Doch selbst das Heer, das sie mit Bothwell um sich geschart hatte, weigerte sich, für sie zu kämpfen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich den Fürsten ihres Landes zu ergeben. Sie wurde im Loch Leven Castle gefangen gesetzt, auf einer Insel im Loch Leven, unter der Herrschaft von William Douglas, 6. Earl of Morton und der Aufsicht seiner Mutter Margaret Erskine, die zugleich die Mutter von Marias Halbbruder James Stewart war. Dieser übernahm nach seiner Rückkehr aus Frankreich im August die Regentschaft, nachdem Maria am 24. Juli 1567 ihre Abdankung zugunsten ihres Sohnes unterzeichnet hatte. Der gut einjährige Junge wurde fünf Tage später in der Holy Rude Church in Stirling als König Jakob VI. gekrönt.

Flucht nach England

Im Loch Leven Castle erlitt Maria nach eigenen Angaben[5] auch eine Fehlgeburt von Zwillingen. Mit der Hilfe ihres jungen Gefängniswärters Willie Douglas, nicht zu verwechseln mit dem Burgherrn William Douglas, gelang ihr am 2. Mai 1568, knapp ein Jahr nach ihrer Gefangennahme, die Flucht. Wenige Tage danach führte Maria eine Armee von etwa 6000 Getreuen an. Diese wurde jedoch am 13. Mai bei Langside (heute ein Stadtteil von Glasgow) vernichtend geschlagen. Maria floh und erreichte sechs Tage später Carlisle. Dort ersuchte sie ihre Tante zweiten Grades, Königin Elisabeth I. von England, um Unterstützung gegen die rebellierenden schottischen Adligen.

Elisabeth war im Prinzip nicht abgeneigt, Maria wieder auf ihren schottischen Thron zu helfen, jedoch war Maria immer noch nicht bereit, den Vertrag von Edinburgh zu akzeptieren und auf ihren englischen Thronanspruch formell zu verzichten. Elisasabeth schwankte also weiter zwischen der Anerkennung des Regimes der antimarianischen Lords in Schottland und ihrer eventuellen Hilfe für Maria. Zunächst wollte sie pro forma klären lassen, ob Maria für den Mord an Lord Darnley verurteilt werden sollte. Elisabeth ordnete eine Untersuchung an, die zwischen Oktober 1568 und Januar 1569 in York vorgenommen wurde. Die Untersuchung war politisch beeinflusst: Elisabeth wünschte weder eine Verurteilung wegen Mordes noch einen Freispruch.

Maria berief sich darauf, dass sie eine rechtmäßige Königin sei und daher von keinem Gericht verurteilt werden könne. Ihr Halbbruder, der Earl of Moray, hatte inzwischen die Regierungsgeschäfte übernommen und war bestrebt, Maria aus Schottland herauszuhalten und ihre Anhänger zu kontrollieren.

Um sie zu belasten, präsentierten Marias schottische Gegner der Kommission die sogenannten Kassettenbriefe (Casket Letters), acht Briefe, die Maria angeblich an den Earl of Bothwell geschrieben haben sollte. James Douglas, 4. Earl of Morton, behauptete, sie seien in Edinburgh in einer silbernen Schatulle mit einem eingravierten F (angeblich für Franz II.) gefunden worden, zusammen mit anderen Dokumenten (darunter die Heiratsurkunde von Maria und Hepburn). Maria weigerte sich, vor Gericcht zu erscheinen. Sie wollte erst dann eine schriftliche Verteidigung abgeben, wenn Elisabeth ihr den Freispruch garantierte; dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Obwohl die Casket Letters nach einer Untersuchung der Handschrift und des Inhalts als echt befunden wurden, kam die Kommission zu dem Schluss, dass damit der Mord an Lord Darnley nicht bewiesen werden konnte. Dieses Ergebnis entsprach genau den Wünschen Elisabeths.

Die Authentizität der Casket Letters ist bis heute unter Historikern umstritten, da die Originale 1584 vernichtet wurden und keine der vorhandenen Kopien einen kompletten Satz bildet. Auch handelt es sich bei den Kopien bis auf einen Fall um Übersetzungen aus dem französischen Original. Maria argumentierte, es sei nicht schwierig, ihre Handschrift zu imitieren. In späteren Jahrhunderten wurde vermutet, dass die Briefe komplette Fälschungen seien, dass verdächtige Passagen vor der Konferenz von York eingefügt worden sind oder dass die Briefe an Bothwell von einer anderen Person geschrieben worden sind. Es ist heute unmöglich, die Echtheit oder Fälschung der Briefe eindeutig festzustellen. Auch ist die Bedeutung dieser Briefe für die Frage nach Marias Mitschuld an der Ermordung ihres Gemahls Lord Darnley maßlos überschätzt worden.

Gefangenschaft und Hinrichtung

Es folgten 18 Jahre Haft, zum Teil unter angenehmen Bedingungen, in den verschiedenen englischen Burgen und Schlössern (z. B. Bolton Castle, Chatsworth House, Sheffield, Buxton, Tutbury, Chartley und schließlich Fotheringhay). Diese Anlagen wurden deshalb gewählt, weil sie sowohl von Schottland als auch von London weit genug entfernt waren. Die meiste Zeit befand sich Maria unter der Obhut von George Talbot, 6. Earl of Shrewsbury und seiner Ehefrau Bess of Hardwick. Marias dritter Ehemann, der Earl of Bothwell, war in Norwegen verhaftet und nach Dänemark gebracht worden, wo er eingekerkert wurde und dem Wahnsinn anheimfiel. Er starb 1578.

1570 wurde Elisabeth durch die Repräsentanten Karls IX. von Frankreich erneut überzeugt, Maria wieder auf den schottischen Thron zu bringen. Ihre Vorbedingung war jedoch die Ratifikation des Vertrages von Edinburgh, dessen Unterzeichnung Maria jedoch weiterhin ablehnte. Dennoch verhandelte William Cecil auf Weisung Elisabeths hin weiter mit Maria. Elisabeth wich einer persönlichen Begegnung mit Maria, die letztere stets herbeisehnte, immer aus. Die Ridolfi-Verschwörung (ein Plan zur Ermordung Elisabeths und zur Einsetzung Maria Stuarts als englische Königin durch spanische Truppen, in den Maria eindeutig verwickelt war) ließ Elisabeth erneut ihr Vorgehen überdenken. 1572 verabschiedete das Parlament auf Veranlassung der Königin ein Gesetz, das Maria von der englischen Thronfolge ausschloss. Unerwartet verweigerte Elisabeth jedoch die Zustimmung zu dem Gesetz, da sie erneut ihre Meinung geändert hatte.

Maria wurde für Elisabeth zu einer untolerierbaren Last, da sich Maria in immer mehr Komplotte verwickeln ließ, was ihre abgefangenen Briefe bewiesen. Nach der Hinrichtung der Babington-Verschwörer (20.–21. September 1586) wurde Maria Stuart Endde September 1586 nach Fotheringhay verbracht. Eine vom 15. bis 16. Oktober 1586 tagende Kommission aus 40 (teils katholischen) Adeligen befand über Marias Schuld. Am 25. Oktober 1586 wurde Maria Stuart wegen Hochverrats für schuldig befunden, da sie an der Babington-Verschwörung – einem geplanten Anschlag auf Elisabeths Leben – beteiligt war. Auf der Parlamentsversammlung vom 29. Oktober 1586 forderten Ober- und Unterhaus per Petition einstimmig die sofortige Hinrichtung. Diese Petition wurde Elisabeth I. am 12. November 1586 in Richmond überreicht. Maria Stuart erfuhr am 16. November 1586 von der Entscheidung des Parlaments und der drohenden Hinrichtung.

Doch erst am 1. Februar 1587 unterzeichnete Elisabeth die Hinrichtungsurkunde; sie hatte vorher noch versucht, den Gefängniswärter Sir Amyas Paulet dazu zu bringen, Maria zu ermorden (für die herrschende Klasse war der Gedanke unerträglich, eine gesalbte Königin vor Gericht abzuurteilen und hinzurichten – man bevorzugte Mord), um die Hinrichtung zu umgehen. Am 7. Februar 1587 wurde Maria Stuart über das Todesurteil und den Hinrichtungstermin unterrichtet. Einen Tag später (fast auf den Tag 20 Jahre nach der Ermordung ihres zweiten Ehemannes Lord Darnley), am Mittwoch, dem 8. Februar 1587 (laut heutigem Gregorianischen Kalender 18. Februar) wurde Maria Stuart um 10 Uhr in der Großen Halle von Schloss Fotheringhay hingerichtet.

Der Ablauf der Hinrichtung ist überliefert. Sie erschien wie eine Nonne an der Hinrichtungsstätte in einem schwarzen Satinkleid, das mit schwarzem Samt gesäumt war. Am Gürtel trug sie zwei Rosenkränze. Ein weißer Schleier bedeckte ihr Haar. Als sie am Schafott den Schleier und die dunkle Überbekleidung ablegte, sah man, dass sie darunter einen dunkelroten Samtunterrock und ein dunkelrotes Satinmieder trug. Die rote Farbe ihrer Unterkleidung war vermutlich bewusst gewählt. Im europäischen Kulturkreis symbolisierte Rot Märtyrertum, Mut und königliches Blut.[6]

Der Scharfrichter war unerfahren und nervös; er benötigte drei Schläge mit der Axt, um Marias Kopf vom Körper zu trennen. Der erste Schlag traf den Hinterkopf. Da Maria keine Reaktion zeigte, führte der erste Schlag vermutlich schon zu Bewusstlolosigkeit oder Tod. Der zweite Schlag traf zwar den Hals, durchtrennte aber nicht alle Muskelstränge. Erst der dritte Schlag trennte den Kopf vom Rumpf. Legenden berichten, dass nach der Hinrichtung der Henker mit den Worten „Es lebe die Königin“ den Kopf von Maria Stuart an den Haaren emporhob, um ihn der Menge zu präsentieren. Er ergriff dabei aber eine Perücke und ihr Kopf, mit kurzgeschorenem grauem Haar, fiel herunter und rollte auf das Schafott. Viel zitiert ist auch, dass der Schoßhund der Königin sich in ihren Gewändern versteckt hatte und nach der Hinrichtung blutüberströmt von der Leiche entfernt wurde.

Maria Stuart wurde am 31. Juli 1587 zuerst in der Kathedrale von Peterborough beigesetzt. Doch die Leiche wurde im September 1612 exhumiert, als ihr Sohn, der als Jakob I. in Personalunion auch über England herrschte, die Beisetzung in der Westminster Abbey anordnete. Dort ruht sie neun Meter vom Grab ihrer Tante zweiten Grades, Elisabeth I., entfernt.

Maria Stuart in Literatur, Musik und Film

Maria Stuarts Leben und insbesondere ihr Konflikt mit Königin Elisabeth I. von England ist bereits seit ihrem Tod ein beliebter Stoff der künstlerischen Rezeption. Frühe Werke über sie entstanden bereits in den ersten Jahren nach der Hinrichtung, vor allem motiviert durch katholische Autoren, die sie als Märtyrerin glorifizierten.

Maria Stuart in Literatur und Theater

Bereits 1587 erschien von einem Jesuiten ein Gedicht zu Ehren Maria Stuarts. Weitere Gedichte und Geschichten folgten im ausgehenden 16. und im 17. Jahrhundert. Eines der wichtigsten Werke über Maria Stuarts Leben ist Friedrich Schillers Tragödie Maria Stuart (1800). Die bekannteste Biographie Maria Stuarts im deutschsprachigen Raum schrieb Stefan Zweig 1935. Eine weitere, neuere Biographie gibt es vom Autor Michel Duchein (2003). Anka Muhlstein und Sylvia Jurewitz-Freischmidt veröffentlichten jeweils Doppelbiographien der Rivalinnen Maria Stuart und Elisabeth I. Ein historischer Roman von Margaret George basiert ebenfalls auf Maria Stuarts Leben.

Über Maria Stuart gibt es weiterhin ein Theaterstück von Elfriede Jelinek namens Ulrike Maria Stuart (2006) und ein Broadway-Stück von Maxwell Anderson. Robert Bolt schrieb 1971 ein Theaterstück, bei dessen Uraufführung seine Ehefrau Sarah Miles Maria Stuart darstellte.

Maria Stuart in der Musik

Sehr frei nach Friedrich Schillers Tragödie entstand Gaetano Donizettis Oper Maria Stuarda (1835). Auf der Opernbühne erscheint Maria Stuart außerdem in Maria Stuarda, regina di Scozia von Pietro Casella (1811), der gleichnamigen Oper von Carlo Coccia (1827) und in Mary Queen of Scots von Thea Musgrave (1977).

Am 26. März 1840 komponierte Richard Wagner (1813–1883) in Paris das Lied Adieux de Marie Stuart auf einen Text von Pierre Jean de Béranger (1780−1857).[7]

1852 komponierte Robert Schumann (1810−1856) fünf Lieder auf Gedichte von Maria Stuart, op. 135 und schenkte sie im selben Jahr seiner Frau Clara zum Weihnachtsfest. Die Lieder auf Übersetzungen von Gisbert Freiherr Vincke tragen die Titel: Abschied von Frankreich, Nach der Geburt ihres Sohnes, An die Königin Elisabeth, Abschied von der Welt und Gebet,[8] wobei nur das dritte und vierte als authentisch gelten.[9]

1899 wurde in der von Max Runze besorgten Gesamtausgabe sämtlicher Lieder und Balladen von Carl Loewe (1796–1869) zum ersten Mal ein Lied mit dem Titel Gesang der Königin Maria Stuart auf den Tod Franz II. (nach Art der altfranzösischen Volkslieieder) veröffentlicht. Im Vorwort zum zweiten Band der Gesamtausgabe, in dem sich das Lied befindet, heißt es: „Den Text des 1560 gedichteten Liedes hat der französische Historiker Pierre de Brantôme (1540−1614) in seinen Dames illustres (Oeuvres 5,88) überliefert; danach Le Roux de Lincy, Recueil de chants historiques francais 2, 225 (1842).“ Gewidmet hat Loewe das Lied seiner Tochter Julie von Bothwell. Der Herausgeber bemerkt außerdem: „Offenbar stützt sich Loewe in diesem Gesang auf altfranzösische Melodien und Rhythmen. Komponiert vermutlich in späterer Zeit.“ Die Ausgabe des Liedes bei Breitkopf & Härtel in Leipzig ist zweisprachig – ein deutscher Text stammt aus der Feder von A. R.

Maggie Reilly sang das Lied To France auf Mike Oldfields Album Discovery aus der Sicht von Maria. Weitere Rezeptionen in der modernen Rock- und Pop-Musik stammen von Lou Reed (Sad Song 1973 mit Maria Stuart gewidmeten Versen), Fairport Convention (Fotheringay 1969 über Maria Stuarts Haft) und Grave Digger (zwei Songs über die Zeit im Gefängnis und die letzten Tage vor der Hinrichtung).

Am 4. April 2008 fand im Waldau-Theater in Bremen die Uraufführung des Musicals Maria Stuart, Königin der Schotten als Inszenierung der Bremer Musical Company statt. Die Musik stammt von Thomas Blaeschke, das Libretto von Kerstin Tölle.

Maria Stuart im Film

Zu den Verfilmungen ihres Lebens gehören The Execution of Mary Stuart von Thomas Alva Edison aus dem Jahre 1895, Maria Stuart mit Fritz Kortner, Maria Stuart (1927) von Friedrich Fehér mit Magda Sonja, Maria Stuart (1936) mit Katharine Hepburn uund Fredric March, Das Herz der Königin mit Zarah Leander und Willy Birgel, Maria Stuart, Königin von Schottland (1971) mit Vanessa Redgrave und Glenda Jackson, Maria Stuart – Blut, Terror und Verrat (2004) mit Clémence Poésy sowie Mary Queen of Scots (2013) von Thomas Imbach. Seit Oktober 2013 läuft auf The CW die US-amerikanische Serie Reign, mit Adelaide Kane in der Hauptrolle.

Siehe auch

• Stammtafel der Könige von Schottland

Ausstellung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

• 2013: Mary, Queen of Scots, National Museums of Scotland, Edinburgh.

Literatur

• George Ballard: Memoirs of several ladies of Great Britain, who have been celebrated for their writings, or skill in the learned languages, arts and sciences. Oxford 1752.

• Antonia Fraser: Maria Stuart: Königin der Schotten. Pawlak, Hersching 1969, ISBN 3-88199-636-2.

• Friedrich Schiller: Maria Stuart. Reclam, ISBN 3-15-000064-5 (und viele andere Ausgaben).

• Stefan Zweig: Maria Stuart. S. Fischer, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3-596-21714-8.

• Michel Duchein: Maria Stuart – eine Biographie. Albatros, Düsseldorf 2003, ISBN 3-491-96097-5 (Originaltitel: Marie Stuart. La femme et le mythe. Benziger Verlag 1992).

• Martin Schneider: Maria Stuart. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 32, Bautz, Nordhausen 2011, ISBN 978-3-88309-615-5, Sp. 932–942.

• Bjørnstjerne Bjørnson: Maria Stuart in Schottland. 1864.

• Walter Heichen: Maria Stuart. Deutsche Buchvertriebs- und Verlags-Gesellschaft, Berlin-Düsseldorf 1951 (Roman).

• Jenny Wormald: Maria Stuart. Ploetz, Freiburg und Würzburg, 1992, ISBN 3-87640-500-9.

• John E. Neale (Jonathan Cape Ltd./London): Elisabeth I. Hugendubel, Kreuzlingen/München 2004, ISBN 3-424-01226-2.

Weblinks

Commons: Maria Stuart – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikisource: Maria Stuart (1542–1587) – Quellen und Volltexte

• Literatur von und über Maria Stuart im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

• Werke von und über Maria Stuart in der Deutschen Digitalen Bibliothek

• Maria Stuart. In: FemBio. Frauen-Biographieforschung (mit Literaturangaben und Zitaten).

• Offizielle Biographie (englisch)

• Eintrag in der Classic Encyclopedia (Memento vom 23. Januar 2013 im Internet Archive) (englisch)

• Digitalisierte Flugschrift zum Tode Maria Stuarts, Erfurt 1587

• Das Schauspiel Maria Stuart von Friedrich Schiller

• Last letter of Mary, Queen of Scots, National Library of Scotland bei Flickr

Einzelnachweise

1 Antonia Fraser: Mary Queen of Scots Panther Books, London 1970, S. 75.

2 Antonia Fraser: Mary Queen of Scots. Panther Books, London 1970, S. 113–115

3 Frederick Chamberlin: Elizabeth and Leycester Dodd, Mead & Co., New York 1939, S. 136–164, 445–447

4 „It was thought expedient and most profitable for the common wealth … that such a young fool and proud tyrant should not reign or bear rule over them; … that he should be put off by one way or another; and whosoever should take the deed in had or do it, they should defend“ (Book of Articles): Antonia Fraser: Mary Queen of Scots. Panther Books, London 1970, S. 335f.

5 Claude Nau: History of Mary Stuart from the murder of Rizzio to her flight into England, herausgegeben von J. Stevenson 1883, S. 264

6 Amy Butler Greenfield: A Perfect Red – Empire, Espionage and the Qest for the Color of Desire. HarperCollins Publisher, New York 2004, ISBN 0-06-052275-5, S. 18–19

7 Wagner-Chronik. Daten zu Leben und Werk zusammengestellt von Martin Gregor-Dellin, dtv-Bärenreiter 1983; Richard Wagner: Sämtliche Lieder mit Klavierbegleitung, Schott Mainz

8 Robert Schumann: Lieder für Singstimme und Klavier, Band III, herausgegeben von Alfred Dörffel. Edition Peters, Leipzig

9 Hans-Joachim Zimmermann: Die Gedichte der Königin Maria Stuart. Gisbert Vincke, Robert Schumann und eine sentimentale Tradition. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, herausgegeben von Sühnel et al., Westermann-Verlg, 1977, S. 308–319

Begraben:

Die Leiche wurde im September 1612 exhumiert, als ihr Sohn, der als Jakob I. in Personalunion auch über England herrschte, die Beisetzung in der Westminster Abbey anordnete. Dort ruht sie neun Meter vom Grab ihrer Tante zweiten Grades, Elisabeth I., entfernt.

Gestorben:

Hingerichtet

Notizen:

Maria und Henry Stuart hatten einen Sohn.

|

König Jakob (James) VI. (I.) von England, von Schottland, von Irland (Stuart) wurde geboren am 19 Jun 1566 in Edinburgh, Schottland (Sohn von Lord Darnley Henry Stuart und Königin Maria von Schottland (Stuart)); gestorben am 27 Mrz 1625 in Theobalds Park, Grafschaft Hertfordshire, England.

König Jakob (James) VI. (I.) von England, von Schottland, von Irland (Stuart) wurde geboren am 19 Jun 1566 in Edinburgh, Schottland (Sohn von Lord Darnley Henry Stuart und Königin Maria von Schottland (Stuart)); gestorben am 27 Mrz 1625 in Theobalds Park, Grafschaft Hertfordshire, England.  Lord Darnley Henry Stuart wurde geboren in 7.12.1545/1546 in Temple Newsam House, Yorkshire (Sohn von Matthew Stewart (Stuart) und Gräfin Margaret Douglas); gestorben am 10 Feb 1567 in Abtei Kirk o'Field, Edinburgh.

Lord Darnley Henry Stuart wurde geboren in 7.12.1545/1546 in Temple Newsam House, Yorkshire (Sohn von Matthew Stewart (Stuart) und Gräfin Margaret Douglas); gestorben am 10 Feb 1567 in Abtei Kirk o'Field, Edinburgh.  Königin Maria von Schottland (Stuart) wurde geboren am 8 Dez 1542 in Linlithgow Palace (Tochter von König Jakob (James) V. von Schottland und Marie von Guise (von Lothringen)); gestorben am 18 Feb 1587 in Fotheringhay Castle; wurde beigesetzt am 31 Jul 1587 in Kathedrale von Peterborough, dann Westminster Abbey.

Königin Maria von Schottland (Stuart) wurde geboren am 8 Dez 1542 in Linlithgow Palace (Tochter von König Jakob (James) V. von Schottland und Marie von Guise (von Lothringen)); gestorben am 18 Feb 1587 in Fotheringhay Castle; wurde beigesetzt am 31 Jul 1587 in Kathedrale von Peterborough, dann Westminster Abbey.  Gräfin Margaret Douglas wurde geboren am 8 Okt 1515 in Harbottle Castle (Tochter von Archibald Douglas und Königin Margaret von England (Tudor)); gestorben am 9 Mrz 1578 in Hackney.

Gräfin Margaret Douglas wurde geboren am 8 Okt 1515 in Harbottle Castle (Tochter von Archibald Douglas und Königin Margaret von England (Tudor)); gestorben am 9 Mrz 1578 in Hackney.  König Jakob (James) V. von Schottland wurde geboren am 10 Apr 1512 in Linlithgow Palace (Sohn von König Jakob (James) IV. von Schottland und Königin Margaret von England (Tudor)); gestorben am 14 Dez 1542 in Falkland Palace.

König Jakob (James) V. von Schottland wurde geboren am 10 Apr 1512 in Linlithgow Palace (Sohn von König Jakob (James) IV. von Schottland und Königin Margaret von England (Tudor)); gestorben am 14 Dez 1542 in Falkland Palace.  Marie von Guise (von Lothringen) wurde geboren am 22 Nov 1515 in Bar-le-Duc, Lothringen (Tochter von Herzog Claude von Guise (Lothringen) und Antoinette von Bourbon); gestorben am 11 Jun 1560 in Edinburgh Castle.

Marie von Guise (von Lothringen) wurde geboren am 22 Nov 1515 in Bar-le-Duc, Lothringen (Tochter von Herzog Claude von Guise (Lothringen) und Antoinette von Bourbon); gestorben am 11 Jun 1560 in Edinburgh Castle.  Archibald Douglas wurde geboren in cir 1489; gestorben in Jan 1557 in Tantallon Castle.

Archibald Douglas wurde geboren in cir 1489; gestorben in Jan 1557 in Tantallon Castle.  Königin Margaret von England (Tudor) wurde geboren am 28 Nov 1489 in London, England (Tochter von König Heinrich VII. von England (Tudor) und Königin Elizabeth von York, die Gute ); gestorben am 18 Okt 1541 in Perthshire; wurde beigesetzt in Perth.

Königin Margaret von England (Tudor) wurde geboren am 28 Nov 1489 in London, England (Tochter von König Heinrich VII. von England (Tudor) und Königin Elizabeth von York, die Gute ); gestorben am 18 Okt 1541 in Perthshire; wurde beigesetzt in Perth.  König Jakob (James) IV. von Schottland wurde geboren am 17 Mrz 1473 in Stirling Castle ? (Sohn von König Jakob III. (James) von Schottland und Margarethe von Dänemark); gestorben am 9 Sep 1513 in bei Branxton, Northumberland.

König Jakob (James) IV. von Schottland wurde geboren am 17 Mrz 1473 in Stirling Castle ? (Sohn von König Jakob III. (James) von Schottland und Margarethe von Dänemark); gestorben am 9 Sep 1513 in bei Branxton, Northumberland.  Königin Margaret von England (Tudor) wurde geboren am 28 Nov 1489 in London, England (Tochter von König Heinrich VII. von England (Tudor) und Königin Elizabeth von York, die Gute ); gestorben am 18 Okt 1541 in Perthshire; wurde beigesetzt in Perth.

Königin Margaret von England (Tudor) wurde geboren am 28 Nov 1489 in London, England (Tochter von König Heinrich VII. von England (Tudor) und Königin Elizabeth von York, die Gute ); gestorben am 18 Okt 1541 in Perthshire; wurde beigesetzt in Perth.  Herzog Claude von Guise (Lothringen) wurde geboren am 20 Okt 1496 in Château de Condé-sur-Moselle (Sohn von Herzog René II. von Lothringen-Vaudémont und Philippa von Egmond (von Geldern)); gestorben am 12 Apr 1550 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville.

Herzog Claude von Guise (Lothringen) wurde geboren am 20 Okt 1496 in Château de Condé-sur-Moselle (Sohn von Herzog René II. von Lothringen-Vaudémont und Philippa von Egmond (von Geldern)); gestorben am 12 Apr 1550 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville.  Antoinette von Bourbon wurde geboren am 25 Dez 1493 in Ham; gestorben am 22/23 Jan 1583 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville.

Antoinette von Bourbon wurde geboren am 25 Dez 1493 in Ham; gestorben am 22/23 Jan 1583 in Schloss Le Grand Jardin, Joinville; wurde beigesetzt in Schloss Le Grand Jardin, Joinville.  König Heinrich VII. von England (Tudor) wurde geboren am 28 Jan 1457 in Pembroke Castle, Wales (Sohn von Edmund Tudor und Margaret Beaufort); gestorben am 21 Apr 1509 in Richmond Palace; wurde beigesetzt in Westminster Abteikirche.

König Heinrich VII. von England (Tudor) wurde geboren am 28 Jan 1457 in Pembroke Castle, Wales (Sohn von Edmund Tudor und Margaret Beaufort); gestorben am 21 Apr 1509 in Richmond Palace; wurde beigesetzt in Westminster Abteikirche.  Königin Elizabeth von York, die Gute wurde geboren am 11 Feb 1466 in Palace of Westminster, Westminster, England (Tochter von König Eduard IV. von England (von York) und Elizabeth Woodville); gestorben am 11 Feb 1503 in Tower of London; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England.

Königin Elizabeth von York, die Gute wurde geboren am 11 Feb 1466 in Palace of Westminster, Westminster, England (Tochter von König Eduard IV. von England (von York) und Elizabeth Woodville); gestorben am 11 Feb 1503 in Tower of London; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England.  König Jakob III. (James) von Schottland wurde geboren am 10 Jul 1451 (Sohn von König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) und Maria von Geldern); gestorben am 11 Jun 1488 in bei Sauchieburn; wurde beigesetzt in Cambuskenneth Abbey.

König Jakob III. (James) von Schottland wurde geboren am 10 Jul 1451 (Sohn von König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) und Maria von Geldern); gestorben am 11 Jun 1488 in bei Sauchieburn; wurde beigesetzt in Cambuskenneth Abbey.  Margarethe von Dänemark wurde geboren am 23 Jun 1456 in Kopenhagen (Tochter von König Christian I. von Dänemark (von Oldenburg) und Dorothea von Brandenburg); gestorben am 14 Jul 1486 in Stirling Castle in Stirling; wurde beigesetzt in Jul 1486 in Cambuskenneth Abbey.

Margarethe von Dänemark wurde geboren am 23 Jun 1456 in Kopenhagen (Tochter von König Christian I. von Dänemark (von Oldenburg) und Dorothea von Brandenburg); gestorben am 14 Jul 1486 in Stirling Castle in Stirling; wurde beigesetzt in Jul 1486 in Cambuskenneth Abbey.  Herzog René II. von Lothringen-Vaudémont wurde geboren am 2 Mai 1451 in Angers, FR (Sohn von Graf Friedrich II. (Ferry II.) von Lothringen-Vaudémont und Jolande von Anjou); gestorben am 10 Dez 1508 in Fains.

Herzog René II. von Lothringen-Vaudémont wurde geboren am 2 Mai 1451 in Angers, FR (Sohn von Graf Friedrich II. (Ferry II.) von Lothringen-Vaudémont und Jolande von Anjou); gestorben am 10 Dez 1508 in Fains.  Edmund Tudor wurde geboren in cir 1430 in Much Hadham Palace in Hertfordshire (Sohn von Owen Tudor und Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)); gestorben am 1 Nov 1456 in Carmarthen; wurde beigesetzt in Franziskanerkirche von Carmarthen, dann St. David's Cathedral.

Edmund Tudor wurde geboren in cir 1430 in Much Hadham Palace in Hertfordshire (Sohn von Owen Tudor und Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)); gestorben am 1 Nov 1456 in Carmarthen; wurde beigesetzt in Franziskanerkirche von Carmarthen, dann St. David's Cathedral.  Margaret Beaufort wurde geboren am 31 Mai 1443 in Bletsoe Castle, Bedfordshire (Tochter von Duke John Beaufort und Margaret Beauchamp); gestorben am 29 Jun 1509; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England.

Margaret Beaufort wurde geboren am 31 Mai 1443 in Bletsoe Castle, Bedfordshire (Tochter von Duke John Beaufort und Margaret Beauchamp); gestorben am 29 Jun 1509; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England.  König Eduard IV. von England (von York) wurde geboren am 28 Apr 1442 in Rouen (Sohn von Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) und Herzogin Cecily Neville); gestorben am 9 Apr 1483.

König Eduard IV. von England (von York) wurde geboren am 28 Apr 1442 in Rouen (Sohn von Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) und Herzogin Cecily Neville); gestorben am 9 Apr 1483.  Elizabeth Woodville wurde geboren in cir 1437 in Grafton Regis (Tochter von Richard Woodville und Jacquetta von Luxemburg); gestorben am 8 Jun 1492 in Bermondsey Abbey, London, England.

Elizabeth Woodville wurde geboren in cir 1437 in Grafton Regis (Tochter von Richard Woodville und Jacquetta von Luxemburg); gestorben am 8 Jun 1492 in Bermondsey Abbey, London, England.  König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) wurde geboren am 16 Okt 1430 in Holyrood Palace (Sohn von König Jakob I. (James) von Schottland (Stuart) und Joan Beaufort); gestorben am 3 Aug 1460 in Roxburgh.

König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) wurde geboren am 16 Okt 1430 in Holyrood Palace (Sohn von König Jakob I. (James) von Schottland (Stuart) und Joan Beaufort); gestorben am 3 Aug 1460 in Roxburgh.  Maria von Geldern wurde geboren in 1434 in Grave (Tochter von Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) und Katharina von Kleve); gestorben am 1 Dez 1463 in Roxburgh; wurde beigesetzt in Holyrood Abbey.

Maria von Geldern wurde geboren in 1434 in Grave (Tochter von Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) und Katharina von Kleve); gestorben am 1 Dez 1463 in Roxburgh; wurde beigesetzt in Holyrood Abbey.  König Christian I. von Dänemark (von Oldenburg) wurde geboren in Feb 1426 in Oldenburg (Sohn von Graf Dietrich von Oldenburg, der Glückliche und Heilwig von Holstein); gestorben am 21 Mai 1481 in Kopenhagen; wurde beigesetzt in Dreikönigskapelle beim Dom zu Roskilde.

König Christian I. von Dänemark (von Oldenburg) wurde geboren in Feb 1426 in Oldenburg (Sohn von Graf Dietrich von Oldenburg, der Glückliche und Heilwig von Holstein); gestorben am 21 Mai 1481 in Kopenhagen; wurde beigesetzt in Dreikönigskapelle beim Dom zu Roskilde.  Dorothea von Brandenburg wurde geboren in 1430 (Tochter von Markgraf Johann von Brandenburg und Barbara von Sachsen (von Wittenberg)); gestorben am 25 Nov 1495 in Kalundborg; wurde beigesetzt in Dreikönigskapelle beim Dom zu Roskilde.

Dorothea von Brandenburg wurde geboren in 1430 (Tochter von Markgraf Johann von Brandenburg und Barbara von Sachsen (von Wittenberg)); gestorben am 25 Nov 1495 in Kalundborg; wurde beigesetzt in Dreikönigskapelle beim Dom zu Roskilde.  Graf Friedrich II. (Ferry II.) von Lothringen-Vaudémont wurde geboren in cir 1428 (Sohn von Graf Antoine von Lothringen-Vaudémont und Gräfin Marie von Harcourt); gestorben am 31 Aug 1470 in Joinville.

Graf Friedrich II. (Ferry II.) von Lothringen-Vaudémont wurde geboren in cir 1428 (Sohn von Graf Antoine von Lothringen-Vaudémont und Gräfin Marie von Harcourt); gestorben am 31 Aug 1470 in Joinville.  Jolande von Anjou wurde geboren am 2 Nov 1428 in Nancy, FR; gestorben am 23 Mrz 1483 in Nancy, FR.

Jolande von Anjou wurde geboren am 2 Nov 1428 in Nancy, FR; gestorben am 23 Mrz 1483 in Nancy, FR.  Herzog Adolf von Egmond (von Geldern) wurde geboren am 12 Feb 1438 in Grave (Sohn von Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) und Katharina von Kleve); gestorben am 27 Jun 1477 in Tournai.

Herzog Adolf von Egmond (von Geldern) wurde geboren am 12 Feb 1438 in Grave (Sohn von Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) und Katharina von Kleve); gestorben am 27 Jun 1477 in Tournai.