| 1. |  Tassilo von Bayern, III III wurde geboren in 741 (Sohn von Herzog Odilo von Bayern und Herzogin Hiltrud (Chiltrudis) (Karolinger)); gestorben in cir 796. Tassilo von Bayern, III III wurde geboren in 741 (Sohn von Herzog Odilo von Bayern und Herzogin Hiltrud (Chiltrudis) (Karolinger)); gestorben in cir 796. Notizen:

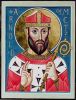

War der letzte baierische Herzog aus dem Geschlecht der Agilolfinger. Er war ein Vetter Karls des Grossen und ist ein Heiliger der katholischen Kirche.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tassilo_III.

Tassilo III. (* um 741; † um 796) war der letzte baierische Herzog aus dem Geschlecht der Agilolfinger. Er war ein Vetter Karls des Großen und ist ein Heiliger der katholischen Kirche.

Leben

Tassilo war der Sohn Herzog Odilos und der fränkischen Prinzessin Hiltrud, der Tochter von Karl Martell. Nach dem Tod des Vaters im Jahr 748 wurden Tassilo und seine Mutter von Grifo, Hiltruds jüngerem Halbbruder, der selbst Herzog von Baiern werden wollte, entführt. Ein Jahr später, 749, verjagte Hausmeier Pippin Grifo und setzte den siebenjährigen Tassilo zum Herzog ein. Die Vormundschaft übernahm seine Mutter, die bairische Herzogswitwe Hiltrud, und nach ihrem Tod 754 sein Onkel Pippin. Im Jahr 757 übernahm Herzog Tassilo III. die Alleinregierung in Baiern.

Tassilo nahm auf das kirchliche Leben in seinem Herzogtum auf den Tassilo-Synoden von Aschheim (756?), von Dingolfing (769/70 oder 776/77?) und Neuching (771) starken Einfluss. Die Synode von Neuching erließ ein frühes bayerisches Schulgesetz übberhaupt. Tassilo stiftete Klöster (s.u.) und beteiligte sich an der Gründung von Adelsklöstern, um eine Herzogskirche aufzubauen. Das kostbarste Denkmal des Herzog Tassilo ist der sogenannte Tassilokelch. Die Inschrift lautet: Tassilo dux fortis – Liutpirc virga regalis, auf Deutsch: mächtiger Herzog Tassilo - königlicher Spross Liutberga. Der in Salzburg gearbeitete Tassilo-Kelch ist mit seinen Ornamenten ein bayerisches, kein karolingisches Werk.[1] Er weitete seinen Machtbereich nach Osten aus, in dem er im Jahr 772 die Karantanen unterwarf. Tassilo III. erreichte eine territoriale Machtstellung, die vor ihm kein anderer Agilolfinger besessen hatte. Zugleich erreichte die Abhängigkeit von den Franken ihren Höhepunkt.

Die Bande zwischen den Langobarden und Baiern waren aus politischen und wirtschaftlichen Gründen immer stark gewesen. So hielt sich Tassilo seit den 760er Jahren mehrfach in Italien auf, wo er sich in den Jahren 768/69 mit Desiderius und dem Papst verbündet. Tassilo war mit Liutberga verheiratet, der Tochter des letzten Langobardenkönigs Desiderius. Im Jahr 772 taufte Papst Hadrian I. Tassilos Sohn Theodo in Rom. Das Bündnis mit den Langobarden brachte ihn in einen Konflikt mit Karl dem Großen. Mit der Eroberung des Langobardenreiches durch Karl den Großen im Jahr 774 verlor Tassilo seinen wichtigsten Bündnispartner.

Die fränkischen Reichsannalen berichteten, dass Tassilo, der seit dem Jahr 757 den Franken lehnspflichtig gewesen sein soll, sich im Jahr 763 geweigert habe, den Franken bei einem Feldzug in Aquitanien Heeresfolge zu leisten, zu der er sich durch Eid verpflichtet hatte, mithin habe er sich der Fahnenflucht (althochdeutsch harisliz) schuldig gemacht. Der erst um 790 entstandene Bericht wird in der modernen Forschung in Zweifel gezogen und ist sehr wahrscheinlich eine nachträgliche Konstruktion.[2]

Herzog blieb Tassilo III., bis er im Jahr 787 von Karl aus politischen Gründen (geplantes Bündnis mit den Langobarden zur Sicherung der baierischen Eigenständigkeit; später angebliche Kooperation mit den Awaren) zum Lehnsmann degradiert wurde. IIm Jahr 788 wurde Tassilo durch einen lehnsrechtlichen Prozess in der Ingelheimer Pfalz wegen der Vorgänge vom Jahr 763 und seines (angeblichen) Bündnisses mit den Awaren in Anwesenheit seiner Landsleute erst zum Tode verurteilt, später begnadigt und endgültig in die Abtei Jumièges verbannt. Das ganze war wohl nur ein Vorspiel für den Feldzug gegen die Awaren, Karl wollte sich ein gesichertes Aufmarschgebiet schaffen und vermeiden, dass er bei einer möglichen Niederlage in die Hände seines mächtigen Vetters fiel. Beweise für die Schuld des Herzogs sind nie erbracht worden, in der modernen Forschung wird das Verfahren als politischer Scheinprozess betrachtet.[3]

Karl der Große verbrachte zwei aufeinanderfolgende Winter (791–793) in der alten bairischen Herzogsstadt Regensburg, um die Einverleibung Baierns in das Fränkische Reich persönlich abzusichern. Als Nachfolger in der bairischen Herrschaft setzte er sodann einen seiner Schwager, den fränkisch-alamannischen Grafen Gerold, den Bruder seiner dritten Ehefrau Hildegard als Präfekten ein.

794 wurde der Mönch Tassilo noch einmal aus der Klosterzelle geholt. Vor der Reichssynode in Frankfurt zwang man den ehemaligen bayerischen Herzog, erneut ein Reuebekenntnis abzulegen. Gleichzeitig musste er öffentlich für sich und seine Nachkommen auf das Herzogtum Bayern verzichten. Diese Handlung diente dazu, dem Urteil von 788 nachträglich den Schein von Recht und Gesetz zu verleihen.[4]

Seine Lebensdaten werden auf von 741 bis zum 11. Dezember 796 geschätzt. Es gibt hierzu jedoch keine gesicherten Erkenntnisse; es ist unsicher, wann und wo Tassilo gestorben ist. Möglicherweise verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens im Kloster Lorsch als einfacher Mönch. „Zuerst Herrscher, dann König, zuletzt Mönch“ so hieß es in der Grabinschrift für Tassilo III. in der heute zerstörten Basilika des Klosters Lorsch.[5] Diese Inschrift wird in den mittelalterlichen Annalen des Klosters Kremsmünster überliefert. Der Historiker Georg Helwich († 1632) hält sie ebenfalls in den „Antiquitates Laurishaimenses“ fest und gibt an, sie am 10. September 1615 in Lorsch selbst gesehen und abgeschrieben zu haben. Laut ihm trug die IInschrift noch den Zusatz: „war am dritten Tag vor den Iden des Dezember (11. Dez.) verstorben und wurde in diesem Grab bestattet. Gewähre diesem, gütiger Christus, die Seeligkeit.“[6] Der romantische Dichter Albert Ludewig Grimm verfasste im 19. Jahrhundert eine Ballade über Tassilos Aufenthalt in Lorsch.[7]

Klostergründungen

• um 750: der Legende nach, das Kloster Polling

• 769: Stift Innichen im heutigen Südtirol: Tassilo trat in einer in Bozen ausgestellten Urkunde als Stifter für den Abt Atto von Freising in Erscheinung: Er übergab ihm das Gebiet von Innichen im Pustertal, wo dieser ein Kloster zur Missionierng der Slawen errichten sollte.

• 777: Stift Kremsmünster

• zwischen 777 und 784: Stift Mattsee

• 782: Kloster Frauenchiemsee

• um 788: Kloster Münchsmünster

• 788: Stift Niedermünster

Nachwirken

Nach Tassilo benannt wurde der im Jahr 780 von ihm gestiftete Tassilokelch. Ihm und seiner Familie wurde der historische Tassilopsalter gewidmet. Sein Leben wurde Gegenstand der im Jahr 1709 uraufgeführten Oper Tassilone von Agostino Steffani. DDie Tassilolinde in Wessobrunn sowie die Tassiloquelle in Bad Hall tragen seinen Namen, ebenso das im Jahr 1948 gegründete Tassilo-Gymnasium Simbach a. Inn sowie die Tassilostraße in Gars am Inn und der seit dem Jahr 1999 verliehene Tassilo-Preis für Leistungen im Kulturbereich.

Er gilt als Heiliger, sein Gedenktag ist der 11. Dezember.

Literatur

• Romuald Bauerreiß, Wo ist das Grab Tassilos III.?, In: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, Band 49, 1931, S. 92–102.

• Romuald Bauerreiß, Nochmals das Grab Tassilos III. in Passau, In: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, Band 55, 1937, S. 329–333.

• Matthias Becher: Ingelheim 788. Der Prozeß gegen Herzog Tassilo III. von Bayern. In: Karl der Große in Ingelheim. Ingelheim 1998, ISBN 3-00-003290-8, S. 60 ff. (Beiträge zur Ingelheimer Geschichte, Heft 43).

• Erika Bosl: Tassilo III. In: Karl Bosl (Hrsg.): Bosls bayerische Biographie. Pustet, Regensburg 1983, ISBN 3-7917-0792-2, S. 771 (Digitalisat).

• Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte. Das bayerische Stammesherzogtum. München 2009, ISBN 978-3475537561.

• Lothar Kolmer, Christian Rohr (Hrsg.): Tassilo III. von Bayern. Pustet, Regensburg 2005, ISBN 3-79171-949-1.

• Sigmund Ritter von Riezler: Tassilo III. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 37, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, S. 409–411.

• Hubertus Seibert: Tassilo III. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 25, Duncker & Humblot, Berlin 2013, ISBN 978-3-428-11206-7, S. 792–794 (Digitalisat).

• Wilhelm Störmer: Die Baiuwaren. Von der Völkerwanderung bis Tassilo III. 2. Auflage. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-47981-6.

• Herwig Wolfram: Tassilo III. Pustet, Regensburg 2016.

Weblinks

Commons: Tassilo III. – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

• Literatur von und über Tassilo III. im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

• Tassilo III. im ökumenischen Heiligenlexikon

Anmerkungen

↑ Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte. 16. Auflage. Rosenheimer Verlag, Rosenheim 2006, ISBN 3-475-53756-7, S. 59.

↑ Matthias Becher: Eid und Herrschaft. Untersuchungen zum Herrscherethos Karls des Grossen. Thorbecke, Sigmaringen 1993 (Vorträge und Forschungen/Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte. Sonderband, 39) ISBN 3-7995-6699-6.

↑ Webseite zum Tassiloprozess in Ingelheim

↑ Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte. 16. Auflage. Rosenheimer Verlag, Rosenheim 2006, ISBN 3-475-53756-7, S. 44f.

↑ Zuerst Herrscher, dann König, zuletzt Mönch. Abgerufen am 11-12-2014.

↑ Webseite zur Grabinschrift im Kloster Lorsch

↑ Webseite mit Auszügen aus Grimms Ballade „Tassilo in Lorsch“

|

Tassilo von Bayern, III III wurde geboren in 741 (Sohn von Herzog Odilo von Bayern und Herzogin Hiltrud (Chiltrudis) (Karolinger)); gestorben in cir 796.

Tassilo von Bayern, III III wurde geboren in 741 (Sohn von Herzog Odilo von Bayern und Herzogin Hiltrud (Chiltrudis) (Karolinger)); gestorben in cir 796.  Karl Martell wurde geboren in cir 676 (Sohn von Herzog Pippin (Arnulfinger), der Mittlere und Alpheid (Chalpais)); gestorben am 22 Okt 741 in Ciersy (Quierzy); wurde beigesetzt in Saint Denis.

Karl Martell wurde geboren in cir 676 (Sohn von Herzog Pippin (Arnulfinger), der Mittlere und Alpheid (Chalpais)); gestorben am 22 Okt 741 in Ciersy (Quierzy); wurde beigesetzt in Saint Denis.  Rotrud (Chrotrudis) (Widonen?) (Tochter von Liutwin); gestorben in 724.

Rotrud (Chrotrudis) (Widonen?) (Tochter von Liutwin); gestorben in 724.  Herzog Pippin (Arnulfinger), der Mittlere wurde geboren in cir 635 (Sohn von Ansegisel (Arnulfinger) und Begga von Heristal); gestorben am 16 Dez 714 in Jüpille an der Maas.

Herzog Pippin (Arnulfinger), der Mittlere wurde geboren in cir 635 (Sohn von Ansegisel (Arnulfinger) und Begga von Heristal); gestorben am 16 Dez 714 in Jüpille an der Maas.  Ansegisel (Arnulfinger) wurde geboren in cir 610 (Sohn von Bischof Arnulf von Metz und Doda); gestorben in 685.

Ansegisel (Arnulfinger) wurde geboren in cir 610 (Sohn von Bischof Arnulf von Metz und Doda); gestorben in 685.  Begga von Heristal (Tochter von Pippin von Landen, der Ältere und Itta (Iduberga) von Nivelles); gestorben in cir 693.

Begga von Heristal (Tochter von Pippin von Landen, der Ältere und Itta (Iduberga) von Nivelles); gestorben in cir 693.  Bischof Arnulf von Metz wurde geboren in cir 582; gestorben am 16 Aug 641; wurde beigesetzt in Habendum an der Mosel, dann in der nach ihm benannten St. Arnulfskirche in Metz..

Bischof Arnulf von Metz wurde geboren in cir 582; gestorben am 16 Aug 641; wurde beigesetzt in Habendum an der Mosel, dann in der nach ihm benannten St. Arnulfskirche in Metz..