| 1. |  Eleonore von Kastilien wurde geboren in 1241; gestorben am 28 Nov 1290 in Harby, Nottinghamshire. Eleonore von Kastilien wurde geboren in 1241; gestorben am 28 Nov 1290 in Harby, Nottinghamshire. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Eleonore und Eduard I. hatten vermutlich 14, möglicherweise sogar 16 Kinder, von denen mehrere noch im Kindesalter starben. Eleonore heiratete König Eduard I. von England (Plantagenêt), Schottenhammer in 1254. Eduard (Sohn von König Heinrich III. von England (Plantagenêt) und Königin Eleonore von der Provence) wurde geboren am 17 Jun 1239 in Westminster; gestorben am 7 Jul 1307 in Burgh by Sands, Grafschaft Cumberland, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 2. |  König Eduard II. von England (Plantagenêt) König Eduard II. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_II._(England) Eduard heiratete Prinzessin Isabelle von Frankreich am 25 Jan 1308. Isabelle (Tochter von König Philipp IV. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Schöne und Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne)) wurde geboren in cir 1295 in Paris, France; gestorben am 23 Aug 1358 in Hertford Castle; wurde beigesetzt in Christ Church Greyfriars. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 3. |  Prinzessin Eleonore von England Prinzessin Eleonore von England Notizen: Eleonore und Heinrich III. hatten drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Eleonore heiratete Graf Heinrich III. von Bar- Scarponnois in 1293 in Bristol, England. Heinrich (Sohn von Graf Theobald II. von Bar-Scarponnois und Jeanne von Toucy) wurde geboren am 1257 / 1260; gestorben in 1302 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 4. |  Prinzessin Johanna (Joan) von England (Plantagenêt) Prinzessin Johanna (Joan) von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Von ihrem Vater wurde sie schon als Fünfjährige mit Hartmann von Habsburg verlobt, dem zweiten Sohn des römisch-deutschen Königs Rudolf I. von Habsburg. Die Ehe sollte ein englisch-deutsches Bündnis gegen Frankreich untermauern, allerdings starb Hartmann bereits 1281 bei einem Unfall. Familie/Ehepartner: Graf Hartmann von Habsburg. Hartmann (Sohn von König Rudolf I. (IV.) von Habsburg und Königin Gertrud (Anna) von Hohenberg) wurde geboren in cir 1263 in Rheinfelden, AG, Schweiz; gestorben am 20 Dez 1281 in zwischen Breisach und Straßburg im Rhein; wurde beigesetzt in Münster Basel, BS, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel] Johanna heiratete Graf Gilbert de Clare, der Rote am 30 Apr 1290 in Westminster Abbey, London, England. Gilbert (Sohn von Graf Richard de Clare und Maud de Lacy) wurde geboren am 2 Sep 1243 in Christchurch, Enngland; gestorben am 7 Dez 1295 in Monmouth Castle, Wales; wurde beigesetzt in Tewkesbury Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]

Johanna heiratete Baron Ralph de Monthermer in 1297. Ralph wurde geboren in cir 1270; gestorben am 5 Apr 1325 in Grey Friars Church in Salisbury. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 5. |  Prinzessin Margaret von England (Plantagenêt) Prinzessin Margaret von England (Plantagenêt) Margaret heiratete Herzog Johann II. von Brabant am 9 Jul 1290 in Westminster Abbey, London, England. Johann (Sohn von Herzog Johann I. von Brabant und Herzogin Margarete von Flandern (von Dampierre)) wurde geboren am 27 Sep 1275; gestorben am 27 Okt 1312 in Tervuren. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 6. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_(England) Elisabeth heiratete Graf Johann I. von Holland (Gerulfinger) am 7 Jan 1297. Johann (Sohn von Graf Florens V. von Holland (Gerulfinger) und Beatrix (Béatrice) von Flandern (von Dampierre)) wurde geboren in 1284; gestorben am 10 Nov 1299 in Haarlem, Holland. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Humphrey VII. de Bohun, 4. Earl of Hereford am 14 Nov 1302 in Westminster Abbey, London, England. Humphrey (Sohn von Humphrey VI. de Bohun, 3. Earl of Hereford und Maud Fiennes) wurde geboren in cir 1267; gestorben am 16 Mrz 1322 in Boroughbridge, England; wurde beigesetzt in Dominikanerkirche, York, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 7. |  König Eduard III. von England (Plantagenêt) König Eduard III. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_III._(England) Eduard heiratete Philippa von Hennegau (von Avesnes) in 1328. Philippa (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren am 24 Jun 1311 in Valenciennes, Frankreich; gestorben am 14 Aug 1369 in Windsor. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 8. |  Johanna von England (Plantagenêt) Johanna von England (Plantagenêt) Johanna heiratete David II. von Schottland am 17 Jul 1328. David (Sohn von König Robert I. (Robert Bruce) von Schottland und Elizabeth de Burgh) wurde geboren am 5 Mrz 1324 in Dunfermline, Fife; gestorben am 22 Feb 1371 in Edinburgh Castle. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 9. |  Eleonore von Bar- Scarponnois Eleonore von Bar- Scarponnois Eleonore heiratete Llywelyn von Deheubarth (ap Owain) in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 10. |  Graf Eduard I. von Bar-Scarponnois Graf Eduard I. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_I._(Bar) Eduard heiratete Marie von Burgund in 1310. Marie (Tochter von Herzog Robert II. von Burgund und Prinzessin Agnes von Frankreich) wurde geboren in 1296; gestorben in vor 1336. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 11. |  Eleanor de Clare Eleanor de Clare Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleanor_de_Clare Eleanor heiratete Sir Hugh le Despenser, der Jüngere am 26 Mai 1306 in Westminster Abbey, London, England. Hugh (Sohn von Hugh le Despenser, 1. Earl of Winchester und Isabella de Beauchamp) wurde geboren in 1286; gestorben am 24 Nov 1326 in Hereford, England; wurde beigesetzt in Tewkesbury Abbey, Plymouth, England. [Familienblatt] [Familientafel]

Eleanor heiratete William la Zouche, 1. Baron Zouche of Mortimer in 1329. William gestorben am 28 Feb 1337. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 12. |  Herzog Johann III. von Brabant, der Triumphator Herzog Johann III. von Brabant, der Triumphator Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(Brabant) Johann heiratete Maria von Évreux in 1311. Maria (Tochter von Graf Ludwig von Évreux und Margarete von Artois) wurde geboren in 1303; gestorben am 31 Okt 1335. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 13. |  Graf William de Bohun, 1st Earl of Northampton Graf William de Bohun, 1st Earl of Northampton Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/William_de_Bohun,_1._Earl_of_Northampton (Sep 2021) William heiratete Elizabeth de Badlesmere in cir 1335. Elizabeth (Tochter von Bartholomew de Badlesmere, 1 Baron Badlesmere und Margaret de Clare) wurde geboren in 1313; gestorben am 8 Jun 1356. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 14. |  Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_of_Woodstock Edward heiratete Joan von Kent in 1361. Joan (Tochter von Graf Edmund von Kent (von Woodstock) und Margaret von Liddell) wurde geboren am 29 Sep 1328 in Woodstock, Oxfordshire; gestorben am 7 Aug 1385 in Wallingford, Oxfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 15. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_de_Coucy Isabella heiratete Herr Enguerrand VII. von Coucy in 1365. Enguerrand (Sohn von Herr Enguerrand VI. von Coucy und Katharina von Österreich) wurde geboren in cir 1339; gestorben am 18 Feb 1397 in Bursa, Türkei. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 16. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lionel_of_Antwerp,_1._Duke_of_Clarence Lionel heiratete Gräfin Elizabeth de Burgh, 4. Countess of Ulster am 15 Aug 1342 in Tower of London. Elizabeth (Tochter von William von Burgh, 3. Earl of Ulster und Matilda (Maud) von Lancaster) wurde geboren am 6 Jul 1332 in Carrickfergus Castle; gestorben am 10 Dez 1363 in Dublin, Irland; wurde beigesetzt in Priorat von Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 17. |  Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/John_of_Gaunt,_1._Duke_of_Lancaster (Okt 2017) John heiratete Blanche von Lancaster in 1359. Blanche (Tochter von Henry of Grosmont (Lancaster) und Isabel von Beaumont) wurde geboren in 25 Mär 1341 od 1345; gestorben am 12 Sep 1368 in Bolingbroke Castle, Lincolnshire; wurde beigesetzt in St Paul’s Cathedral. [Familienblatt] [Familientafel]

John heiratete Konstanze von Kastilien in 1371. Konstanze (Tochter von König Peter I. von Kastilien und María de Padilla) wurde geboren in 1354; gestorben in 1394. [Familienblatt] [Familientafel]

John heiratete Katherine (Catherine) Swynford (geb: de Roet (Rouet)) am 13 Jan 1396. Katherine (Tochter von Ritter Gilles (Payne) de Roet (Rouet)) wurde geboren in cir 1350 in Mony, Grafschaft Hennegau, Flandern; gestorben am 10 Mai 1403 in Lincoln, England; wurde beigesetzt in Lincoln Cathedral, Lincoln, England. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Marie de St. Hillaire. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 18. |  Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_of_Langley,_1._Duke_of_York Edmund heiratete Isabella von Kastilien in 1372 in Hertford Castle. Isabella (Tochter von König Peter I. von Kastilien und María de Padilla) wurde geboren in 1355 in Morales, Spanien; gestorben am 23 Dez 1392 in Hertford Castle, Hertford, Hertfordshire; wurde beigesetzt am 14 Jan 1393 in Kings Langley Manor House in Hertfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]

Edmund heiratete Johanna Holland in nach 1392. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 19. |  Maria (Mary) von England (Plantagenêt) Maria (Mary) von England (Plantagenêt) Maria heiratete Herzog Johann V. von Bretagne in 1355. Johann (Sohn von Graf Johann IV. von der Bretagne (von Montfort) und Johanna von Flandern) wurde geboren in 1339; gestorben am 1 Nov 1399 in Nantes; wurde beigesetzt in Kathedrale von Nantes. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 20. |  Herzog Thomas von Woodstock (von England) Herzog Thomas von Woodstock (von England) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_of_Woodstock,_1._Duke_of_Gloucester Thomas heiratete Gräfin Eleanor de Bohun in zw 1374 und 1376. Eleanor (Tochter von Graf Humphrey de Bohun und Joan FitzAlan) wurde geboren in cir 1366; gestorben am 3 Okt 1399 in Minoritenkloster Aldgate in London; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 21. |  Thomas von Deheubarth (ap Llywelyn) Thomas von Deheubarth (ap Llywelyn) Thomas heiratete Eleanor von Iscoed in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 22. |  Graf Heinrich IV. von Bar-Scarponnois Graf Heinrich IV. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IV._(Bar) Heinrich heiratete Yolande de Dampierre in 1338. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 23. |  Alienor von Bar-Scarponnois Alienor von Bar-Scarponnois Alienor heiratete Herzog Rudolf von Lothringen am 25 Jun 1329. Rudolf (Sohn von Herzog Friedrich IV. (Ferry IV.) von Lothringen, le Lutteur und Herzogin Elisabeth von Österreich (von Habsburg)) wurde geboren in 1320; gestorben am 26 Aug 1346. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 24. |  Elizabeth le Despenser Elizabeth le Despenser Elizabeth heiratete Maurice de Berkeley in Datum unbekannt. Maurice (Sohn von Sir Thomas de Berkeley und Margaret Mortimer) wurde geboren in cir 1330; gestorben in 1368. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 25. |  Isabel le Despenser Isabel le Despenser Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_le_Despenser_(Adlige,_um_1313) Isabel heiratete Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel am 9 Feb 1321. Richard (Sohn von Graf Edmund FitzAlan, 9. Earl of Arundel und Alice de Warenne) wurde geboren in 1313; gestorben in 1376. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 26. |  Gräfin Margarete von Brabant Gräfin Margarete von Brabant Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Das einzige überlebende Kind, das aus dieser Beziehung hervorging, war die am 13. April 1350 getaufte Tochter Margarete. Margarete heiratete Graf Ludwig II. von Flandern am 1 Jul 1347. Ludwig (Sohn von Graf Ludwig I. von Flandern (von Nevers) und Gräfin Margarete I. von Frankreich (von Artois)) wurde geboren am 25 Okt 1330 in Male, Belgien; gestorben am 30 Jan 1384 in Lille; wurde beigesetzt in Stiftskirche Saint-Pierre, Lille. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 27. |  Graf Humphrey de Bohun Graf Humphrey de Bohun Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Humphrey_de_Bohun,_7._Earl_of_Hereford Humphrey heiratete Joan FitzAlan in nach 09 Sep 1359. Joan (Tochter von Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel und Eleanor von Lancaster) wurde geboren in 1347; gestorben in 1419. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 28. |  Gräfin Elizabeth de Bohun Gräfin Elizabeth de Bohun Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Bohun Elizabeth heiratete Richard FitzAlan, 11. Earl of Arundel in 1359. Richard (Sohn von Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel und Eleanor von Lancaster) wurde geboren in 1346; gestorben am 21 Sep 1397. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 29. |  König Richard II. von England (Plantagenêt) König Richard II. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_II._(England) Richard heiratete Anne von Luxemburg (von Böhmen) am 20 Jan 1382 in Westminster Abbey, London, England. Anne (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Kaiserin Elisabeth von Pommern) wurde geboren am 11 Mai 1366 in Prag, Tschechien; gestorben am 7 Jun 1394 in Sheen, Richmond. [Familienblatt] [Familientafel] Richard heiratete Prinzessin Isabella von Frankreich (von Valois) am 4 Nov 1396 in Kirche Saint-Nicolas, Calais. Isabella (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 9 Nov 1389 in Paris, France; gestorben am 13 Sep 1409 in Blois; wurde beigesetzt in Kapelle Nôtre Dame des Bonnes Nouvelles der Abtei Saint-Laumer (heute die Kirche Saint-Nicolas) in Blois, dann 1624 Kirche der Cölestiner zu Paris. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 30. |  Herrin Mary von Coucy Herrin Mary von Coucy Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Coucy Mary heiratete Heinrich (Henri) von Bar-Scarponnois (von Marle) in 1383. Heinrich (Sohn von Herzog Robert I. von Bar-Scarponnois und Maria von Frankreich (Valois)) wurde geboren in 1362; gestorben in Nov 1397 in Treviso. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 31. |  Philippa von Coucy Philippa von Coucy Notizen: Name: Philippa heiratete Graf Robert de Vere, 9. Earl of Oxford in 1376, und geschieden in 1389. Robert (Sohn von Thomas de Vere, 8. Earl of Oxford und Maud Ufford) wurde geboren am 13 Jan 1361; gestorben in 1392. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 32. |  Philippa of Clarence (Plantagenêt), 5. Countess of Ulster Philippa of Clarence (Plantagenêt), 5. Countess of Ulster Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippa_Plantagenet,_5._Countess_of_Ulster Philippa heiratete Graf Edmund Mortimer, 3. Earl of March in 1368. Edmund (Sohn von Graf Roger Mortimer, 2. Earl of March und Philippa Montacute (Montagu)) wurde geboren am 1 Feb 1352; gestorben am 27 Dez 1381 in Cork; wurde beigesetzt in Wigmore Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 33. |  Prinzessin Philippa von Lancaster Prinzessin Philippa von Lancaster Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Philippa und Johann hatten neun Kinder, drei Töchter und sechs Söhne. Philippa heiratete Johann I. von Portugal (Avis) in Feb 1387. Johann (Sohn von König Peter I. von Portugal und Teresa Lourenço) wurde geboren am 11 Apr 1357 in Lissabon; gestorben am 14 Aug 1433 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 34. |  König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Der erste englische König aus dem Hause Lancaster Heinrich heiratete Mary de Bohun in 1380. Mary (Tochter von Graf Humphrey de Bohun und Joan FitzAlan) wurde geboren in cir 1369; gestorben am 4 Jun 1394; wurde beigesetzt in St. Mary's Church, Leicester.. [Familienblatt] [Familientafel]

Heinrich heiratete Johanna von Navarra in 1402. Johanna (Tochter von König Karl II. von Navarra, der Böse und Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)) wurde geboren in 1370; gestorben am 9 Jul 1437 in Havering-atte-Bower; wurde beigesetzt in Kathedrale von Canterbury. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 35. |  Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Lancaster (Sep 2017) Katharina heiratete König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche in 1388. Heinrich (Sohn von König Johann I. von Kastilien (Trastámara) und Eleonore von Aragón) wurde geboren am 4 Okt 1379 in Burgos; gestorben am 25 Dez 1406 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Capilla de los Reyes Nuevos in der Kathedrale von Toledo. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 36. |  Graf John Beaufort, 1. Earl of Somerset Graf John Beaufort, 1. Earl of Somerset Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Beaufort,_1._Earl_of_Somerset John heiratete Margaret Holland in 1397. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 37. |  Joan Beaufort Joan Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Joan und Robert hatten zwei Töchter. Familie/Ehepartner: Robert de Ferrers. Robert wurde geboren in cir 1376; gestorben in zw Mai 1395 und Nov 1396. [Familienblatt] [Familientafel] Joan heiratete Ralph Neville, 1. Earl of Westmorland am 29 Nov 1396. Ralph (Sohn von Baron John Neville und Maud Percy) wurde geboren in 1364 in Raby Castle, England; gestorben am 21 Okt 1425 in Raby Castle, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 38. |  Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_of_Conisburgh,_1._Earl_of_Cambridge Richard heiratete Anne Mortimer in 1406. Anne (Tochter von Roger Mortimer, 4. Earl of March und Eleanor (1) (Alianore) Holland) wurde geboren in 27 Dez 1388 od 1390; gestorben am 21 Sep 1411. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 39. | Constance Langley Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Constance_Langley Constance heiratete Graf Thomas le Despenser in Nov 1379. Thomas (Sohn von Baron Edward le Despenser und Elizabeth Burghersh) wurde geboren am 22 Sep 1373; gestorben am 13 Jan 1400 in Bristol, England. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Graf Edmund Holland. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 40. |  Margaret von Deheubarth (ferch Thomas) (Haus Gwynedd) Margaret von Deheubarth (ferch Thomas) (Haus Gwynedd) Margaret heiratete Herr Tudor Vychan (Fychan) in Datum unbekannt. Tudor (Sohn von Gronw Fychan (ap Tewdwr "Tudor")) gestorben in 1367. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 41. |  Herzog Robert I. von Bar-Scarponnois Herzog Robert I. von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_I._(Bar) Robert heiratete Maria von Frankreich (Valois) in 1364. Maria (Tochter von König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute und Jutta (Bonne) von Luxemburg) wurde geboren am 12 Sep 1344; gestorben am 15 Okt 1404. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 42. |  Gräfin Margarete III. von Flandern Gräfin Margarete III. von Flandern Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_III._(Flandern) Margarete heiratete Herzog Philipp II. von Burgund (Valois), der Kühne in 1369. Philipp (Sohn von König Johann II. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Gute und Jutta (Bonne) von Luxemburg) wurde geboren am 15 Jan 1342 in Pontoise; gestorben am 27 Apr 1404 in Halle im Hennegau; wurde beigesetzt in Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 43. |  Gräfin Eleanor de Bohun Gräfin Eleanor de Bohun Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Eleanor und Thomas hatten einen Sohn und vier Töchter. Eleanor heiratete Herzog Thomas von Woodstock (von England) in zw 1374 und 1376. Thomas (Sohn von König Eduard III. von England (Plantagenêt) und Philippa von Hennegau (von Avesnes)) wurde geboren am 7 Jan 1355 in Woodstock Palace, Oxfordshire; gestorben am 8 Sep 1397 in Calais. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 44. |  Mary de Bohun Mary de Bohun Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_de_Bohun (Jun 2018) Mary heiratete König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) in 1380. Heinrich (Sohn von Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt und Blanche von Lancaster) wurde geboren in Apr od Mai 1366 od 1367 in Bolingbroke Castle, Lincolnshire; gestorben am 20 Mrz 1413 in London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 45. |  Lady Elizabeth FitzAlan Lady Elizabeth FitzAlan Elizabeth heiratete William Montagu in cir 1383. William (Sohn von William Montagu, 2. Earl of Salisbury und Elizabeth von Mohun) gestorben am 6 Aug 1383. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 46. |  Thomas FitzAlan, 12 Earl of Arundel Thomas FitzAlan, 12 Earl of Arundel Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Fitzalan,_12._Earl_of_Arundel (Aug 2023) |

| 47. |  Graf Robert von Bar-Scarponnois (von Marle) Graf Robert von Bar-Scarponnois (von Marle) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Bar Robert heiratete Vizegräfin Jeanne von Béthune in Datum unbekannt. Jeanne gestorben in 1449. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 48. |  Philippa Mortimer Philippa Mortimer Philippa heiratete Richard FitzAlan, 11. Earl of Arundel in 1390. Richard (Sohn von Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel und Eleanor von Lancaster) wurde geboren in 1346; gestorben am 21 Sep 1397. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 49. |  König Eduard I. von Portugal (Avis) König Eduard I. von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_(Portugal) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Juana Manuel. [Familienblatt] [Familientafel] Eduard heiratete Prinzessin Eleonore von Aragón am 22 Sep 1428. Eleonore (Tochter von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1402; gestorben am 19 Feb 1445 in Toledo, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 50. |  Herzog Peter von Portugal (Avis) Herzog Peter von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Portugal (Apr 2018) Peter heiratete Elisabeth (Isabel) von Urgell in 1429. Elisabeth (Tochter von Graf Jakob II. von Urgell und Isabel von Aragón) wurde geboren in 1409; gestorben in 1443. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 51. |  Herzog Johann von Portugal Herzog Johann von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Portugal (Apr 2018) Johann heiratete Isabella von Braganza (von Portugal) am 11 Nov 1424. Isabella (Tochter von Herzog Alfons von Braganza (von Portugal) und Beatriz Pereira de Alvim) wurde geboren in Okt 1402 in Barcelos, Portugal; gestorben am 26 Okt 1465 in Arévalo (Ávila), Spanien; wurde beigesetzt in Mosteiro de Santa Maria da Vitória. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 52. |  Isabel von Portugal (Avis) Isabel von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal_(1397–1471) Isabel heiratete Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute am 25 Jul 1429 in Ferntrauung. Philipp (Sohn von Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht und Margarete von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 31 Jul 1396 in Dijon, Frankreich; gestorben am 15 Jun 1467 in Brügge. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 53. |  Heinrich V. von England (Lancaster) Heinrich V. von England (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(England) Heinrich heiratete Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) am 2 Jun 1420 in Johanneskirche, Troyes. Catherine (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 27 Okt 1401 in Königliche Residenz Hôtel Saint-Paul, Paris; gestorben am 3 Jan 1437 in Bermondsey Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 54. |  Thomas Lancaster Thomas Lancaster Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Thomas hinterliess keine legitimen Nachkommen. Thomas heiratete Margaret Holland in 1411. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 55. |  Blanca von England Blanca von England Blanca heiratete Kurfürst Ludwig III. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Bärtige am 15 Aug 1401 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Ludwig (Sohn von König Ruprecht III. von der Pfalz (Wittelsbacher) und Elisabeth von Hohenzollern (von Nürnberg)) wurde geboren am 23 Jan 1378; gestorben am 30 Dez 1436 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 56. |  Maria von Kastilien Maria von Kastilien Maria heiratete Alfons V. von Aragón (Trastámara) am 12 Jun 1415. Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1396 in Medina del Campo; gestorben am 27 Jun 1458 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 57. |  König Johann II. von Kastilien König Johann II. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Kastilien) (Okt 2017) Johann heiratete Marie von Aragón in 1420. Marie (Tochter von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1396; gestorben in 1445. [Familienblatt] [Familientafel]

Johann heiratete Isabella von Portugal in Aug 1447. Isabella (Tochter von Herzog Johann von Portugal und Isabella von Braganza (von Portugal)) wurde geboren in zw 1428 und 1431; gestorben am 15 Aug 1496 in Arévalo (Ávila), Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 58. |  Duke John Beaufort Duke John Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Beaufort,_1._Duke_of_Somerset John heiratete Margaret Beauchamp in cir 1442. Margaret (Tochter von John Beauchamp und Edith Stourton) wurde geboren in cir 1410; gestorben in 1482. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 59. |  Joan Beaufort Joan Beaufort Notizen: Joan und Jakob I. hatten acht Kinder, sechs Töchter und zwei Söhne. Joan heiratete König Jakob I. (James) von Schottland (Stuart) am 2 Feb 1424. Jakob (Sohn von König Robert III. (John) von Schottland (Stuart) und Annabella Drummond) wurde geboren am 25 Jul 1394 in Dunfermline Palace; gestorben am 21 Feb 1437 in Perth, Schottland; wurde beigesetzt in Kartäuserkloster in Perth. [Familienblatt] [Familientafel]

Joan heiratete James Stewart, der schwarze Ritter von Lorn in 1439. James wurde geboren in cir 1395; gestorben in 1448. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 60. |  Edmund Beaufort Edmund Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Beaufort,_1._Duke_of_Somerset Edmund heiratete Eleanor de Beauchamp in 1431/33. Eleanor (Tochter von Graf Richard de Beauchamp und Elizabeth Berkeley) wurde geboren in Sep 1408; gestorben am 6 Mrz 1467. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 61. |  Richard Neville, 5. Earl of Salisbury Richard Neville, 5. Earl of Salisbury Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_5._Earl_of_Salisbury Richard heiratete Alice Montacute (Montagu) am vor Feb 1421. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 62. |  Eleanor Neville Eleanor Neville Eleanor heiratete Baron Richard le Despenser in nach 13 Mai 1412. Richard (Sohn von Graf Thomas le Despenser und Constance Langley) wurde geboren am 30 Nov 1396; gestorben in zw 7 Okt 1413 und 7 Okt 1414; wurde beigesetzt in Tewkesbury Abbey, Plymouth, England. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 63. |  Anne Neville Anne Neville Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Neville,_Duchess_of_Buckingham Anne heiratete Humphrey Stafford, 1. Duke of Buckingham in vor 18 Okt 1424 in Raby, Durham, England. Humphrey wurde geboren am 15 Aug 1402 in Stafford, Staffordshire, England ; gestorben am 10 Jul 1460 in Schlachtfeld, Northampton, England. [Familienblatt] [Familientafel]

Anne heiratete Walter Blount in 1467. Walter wurde geboren in 1416; gestorben in 1474. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 64. |  Herzogin Cecily Neville Herzogin Cecily Neville Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Cecily_Neville (Jul 2023) Cecily heiratete Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) in 1429. Richard (Sohn von Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) und Anne Mortimer) wurde geboren am 21 Sep 1411; gestorben am 30 Dez 1460. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 65. |  Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Plantagenet,_3._Duke_of_York Richard heiratete Herzogin Cecily Neville in 1429. Cecily (Tochter von Ralph Neville, 1. Earl of Westmorland und Joan Beaufort) wurde geboren am 3 Mai 1415 in Raby Castle, England; gestorben am 31 Mai 1495 in Berkhamsted Castle, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 66. |  Baron Richard le Despenser Baron Richard le Despenser Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_le_Despenser,_4._Baron_Burghersh Richard heiratete Eleanor Neville in nach 13 Mai 1412. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 67. |  Baroness Isabel le Despenser Baroness Isabel le Despenser Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_le_Despenser,_5._Baroness_Burghersh Isabel heiratete Baron Richard de Beauchamp am 27 Jul 1411 in Tewkesbury , England. Richard gestorben in 1422 in Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel] Isabel heiratete Graf Richard de Beauchamp am 26 Nov 1423 in Hanley Castle, Worcestershire, England. Richard (Sohn von Thomas de Beauchamp, 12. Earl of Warwick und Margaret de Ferrers) wurde geboren in 25 od 28 Jan 1382 in Salwarpe Court; gestorben am 30 Apr 1439 in Rouen; wurde beigesetzt in 1475 in Collegiate Church of St Mary, Warwick, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 68. | Maredudd Vychan (ap Tewdwr "Tudor") Maredudd heiratete Margaret Vychan in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 69. |  Heinrich (Henri) von Bar-Scarponnois (von Marle) Heinrich (Henri) von Bar-Scarponnois (von Marle) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Bar_(1362–1397) Heinrich heiratete Herrin Mary von Coucy in 1383. Mary (Tochter von Herr Enguerrand VII. von Coucy und Prinzessin Isabella von England (Plantagenêt)) wurde geboren in Apr 1366 in Coucy; gestorben in 1405. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 70. |  Violante (Jolande) von Bar-Scarponnois Violante (Jolande) von Bar-Scarponnois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Violante_von_Bar Violante heiratete König Johann I. von Aragón in Mai 1380 in Montpellier, FR. Johann (Sohn von König Peter IV. von Aragón und Eleonore von Aragón (von Sizilien)) wurde geboren am 27 Dez 1350 in Perpignan; gestorben am 19 Mai 1396 in im Wald bei Foixà, Girona. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 71. |  Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ohnefurcht Johann heiratete Margarete von Bayern (Wittelsbacher) am 12 Apr 1385 in Cambrai. Margarete (Tochter von Herzog Albrecht I. von Bayern (Wittelsbacher) und Margarete von Liegnitz-Brieg) wurde geboren in 1363 in Den Haag ?; gestorben in 1423 in Dijon, Frankreich; wurde beigesetzt in Kartäuserkirche, Dijon. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 72. |  Maria von Burgund Maria von Burgund Maria heiratete GegenPapst Felix V. Amadeus VIII. von Savoyen am 27 Okt 1401 in Arras, Frankreich. Amadeus (Sohn von Graf Amadeus VII. von Savoyen und Bonne (Bona) von Valois (von Berry)) wurde geboren am 4 Sep 1383 in Chambéry, FR; gestorben am 7 Jan 1451 in Genf. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 73. |  Gräfin Johanna (Jeanne) von Bar-Scarponnois Gräfin Johanna (Jeanne) von Bar-Scarponnois Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Marle Johanna heiratete Graf Ludwig (Louis) I. von Luxemburg-Ligny (von Saint Pol und Brienne) am 16 Jul 1435 in Château de Bohain, Frankreich. Ludwig (Sohn von Graf Peter I. von Luxemburg (Saint Pol und Brienne) und Gräfin Marguerite von Baux (Andria)) wurde geboren in 1418; gestorben am 19 Dez 1475 in Place de Grève, Paris, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 74. |  König Alfons V. von Portugal (Avis), König Alfons V. von Portugal (Avis), Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_V._(Portugal) (Okt 2017) Alfons heiratete Königin Isabel von Portugal in 1447. Isabel (Tochter von Herzog Peter von Portugal (Avis) und Elisabeth (Isabel) von Urgell) wurde geboren am 1 Mrz 1432 in Coimbra; gestorben am 2 Dez 1455 in Évora. [Familienblatt] [Familientafel]

Alfons heiratete Fürstin Johanna von Kastilien in 1475. Johanna (Tochter von König Heinrich IV. von Kastilien und Prinzessin Johanna von Portugal (Avis)) wurde geboren am 28 Feb 1462 in Madrid; gestorben am 12 Apr 1530 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 75. |  Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Familie/Ehepartner: Beatrix von Portugal. Beatrix (Tochter von Herzog Johann von Portugal und Isabella von Braganza (von Portugal)) wurde geboren in 1430; gestorben in 1506. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 76. |  Prinzessin Eleonora Helena von Portugal Prinzessin Eleonora Helena von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Aus der Ehe mit Friedrich III. gingen sechs Kinder hervor. Es überlebten jedoch nur der 1459 geborene Maximilian und die 1465 geborene Kunigunde. Eleonora heiratete Kaiser Friedrich III. von Österreich (von Habsburg) am 16 Mrz 1452 in Rom, Italien. Friedrich (Sohn von Erzherzog Ernst I. von Österreich (von Habsburg), der Eiserne und Cimburgis von Masowien) wurde geboren am 21 Sep 1415 in Innsbruck, Österreich; gestorben am 19 Aug 1493 in Linz, Österreich; wurde beigesetzt in 06 und 07 Dez 1493 in Stephansdom, Wien, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 77. |  Prinzessin Johanna von Portugal (Avis) Prinzessin Johanna von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Johanna und Heinrich IV. hatten eine Tochter. Johanna heiratete König Heinrich IV. von Kastilien am 20 Mai 1455 in Córdoba. Heinrich (Sohn von König Johann II. von Kastilien und Marie von Aragón) wurde geboren am 5 Jan 1425 in Valladolid, Spanien; gestorben am 11 Dez 1474 in Madrid. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 78. |  Königin Isabel von Portugal Königin Isabel von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_von_Portugal (Aug 2023) Isabel heiratete König Alfons V. von Portugal (Avis), in 1447. Alfons (Sohn von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 15 Jan 1432 in Sintra; gestorben am 28 Aug 1481 in Sintra. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 79. |  Isabella von Portugal Isabella von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Isabella und Johann II. hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Isabella heiratete König Johann II. von Kastilien in Aug 1447. Johann (Sohn von König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche und Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt)) wurde geboren am 6 Mrz 1405 in Toro; gestorben am 20 Jul 1454 in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 80. |  Beatrix von Portugal Beatrix von Portugal Familie/Ehepartner: Herzog Ferdinand von Portugal (Avis). Ferdinand (Sohn von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 17 Nov 1433; gestorben am 18 Sep 1470. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 81. |  Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Kühne Karl heiratete Prinzessin Catherine von Valois am 19 Mai 1440 in Blois. Catherine (Tochter von König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche und Marie von Anjou) wurde geboren in 1428; gestorben in Jul 1446 in Brüssel; wurde beigesetzt in Aug 1446 in Kathedrale St. Michel et Gudule. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Isabelle von Bourbon am 30 Okt 1454 in Lille. Isabelle (Tochter von Herzog Charles I. (Karl) von Bourbon und Agnes von Burgund) wurde geboren in 1437; gestorben am 25 Sep 1465 in Antwerpen. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Margaret of York am 3 Jul 1468 in Damme. Margaret (Tochter von Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) und Herzogin Cecily Neville) wurde geboren am 3 Mai 1446 in Fotheringhay Castle, Northamptonshire, England; gestorben am 23 Nov 1503 in Mechelen. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 82. |  König Heinrich VI. von England (Lancaster) König Heinrich VI. von England (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(England) Heinrich heiratete Margarete von Anjou am 23 Apr 1445. Margarete (Tochter von König René (Renatus) von Anjou, der Gute und Isabella von Lothringen) wurde geboren in 23/24.3.1430 in Pont-à-Mousson; gestorben am 25 Aug 1482 in Schloss La Vignolle; wurde beigesetzt in Kathedrale von Angers. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 83. |  König Heinrich IV. von Kastilien König Heinrich IV. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Seine Halbschwester folgte ihm als Isabella I. von Kastilien auf dem Thron nach. Heinrich heiratete Blanka von Aragón am 15 Sep 1440, und geschieden in 1453. Blanka (Tochter von König Johann II. von von Aragón (Trastámara) und Königin Blanka von Navarra) wurde geboren in 1424; gestorben in 1464. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Prinzessin Johanna von Portugal (Avis) am 20 Mai 1455 in Córdoba. Johanna (Tochter von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 20 Mrz 1439 in Almada; gestorben am 13 Jun 1475 in Madrid. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 84. |  Königin Isabella I. von Kastilien Königin Isabella I. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Isabella I. und Ferdinand II. hatten fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Isabella heiratete König Ferdinand II. von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara), der Katholische am 19 Okt 1469. Ferdinand (Sohn von König Johann II. von von Aragón (Trastámara) und Königin Blanka von Navarra) wurde geboren am 10 Mrz 1452 in Sos; gestorben am 23 Jan 1516 in Madrigalejo; wurde beigesetzt in Krypta der Capilla Real (Königliche Kapelle) in Granada. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 85. |  Margaret Beaufort Margaret Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Margaret und Edmund hatten einen Sohn der nach dem Tod seines Vaters geboren wurde. Margaret heiratete Edmund Tudor am 1 Nov 1455. Edmund (Sohn von Owen Tudor und Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)) wurde geboren in cir 1430 in Much Hadham Palace in Hertfordshire; gestorben am 1 Nov 1456 in Carmarthen; wurde beigesetzt in Franziskanerkirche von Carmarthen, dann St. David's Cathedral. [Familienblatt] [Familientafel]

Margaret heiratete Henry Stafford in 1459. Henry gestorben in 1471. [Familienblatt] [Familientafel] Margaret heiratete Thomas Stanley in 1472. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 86. |  Margarethe von Schottland (Stuart) Margarethe von Schottland (Stuart) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarethe_von_Schottland Margarethe heiratete König Ludwig XI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Kluge, der Vorsichtige, der Listige, die Spinne am 25 Jun 1436 in Kapelle der Burg von Tours. Ludwig (Sohn von König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche und Marie von Anjou) wurde geboren am 3 Jul 1423 in Bourges; gestorben am 30 Aug 1483 in Schloss Plessis-lès-Tours; wurde beigesetzt in Kirche Notre-Dame de Cléry. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 87. |  König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Jakob II. hatte einen älteren Zwillingsbruder (Alexander Stewart, Duke of Rothesay), der nach kurzer Zeit starb. Jakob heiratete Maria von Geldern am 3 Jul 1449. Maria (Tochter von Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) und Katharina von Kleve) wurde geboren in 1434 in Grave; gestorben am 1 Dez 1463 in Roxburgh; wurde beigesetzt in Holyrood Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 88. | Lady Eleanor Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Eleanor heiratete James Butler in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Eleanor heiratete Sir Robert Spencer in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 89. |  Margaret Beaufort Margaret Beaufort Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Beaufort_(1427–1474) Margaret heiratete Humphrey Stafford in Datum unbekannt. Humphrey (Sohn von Humphrey Stafford, 1. Duke of Buckingham und Anne Neville) wurde geboren in cir 1424; gestorben in cir 1459. [Familienblatt] [Familientafel]

Margaret heiratete Richard Darell in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 90. |  Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_16._Earl_of_Warwick Familie/Ehepartner: Anne de Beauchamp. Anne (Tochter von Graf Richard de Beauchamp und Baroness Isabel le Despenser) wurde geboren in 1426; gestorben in 1492. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 91. |  Humphrey Stafford Humphrey Stafford Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Stafford,_Earl_of_Stafford Humphrey heiratete Margaret Beaufort in Datum unbekannt. Margaret (Tochter von Edmund Beaufort und Eleanor de Beauchamp) wurde geboren in cir 1427; gestorben in 1474. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 92. |  Heinrich (Henry) Stafford Heinrich (Henry) Stafford |

| 93. |  König Eduard IV. von England (von York) König Eduard IV. von England (von York) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_IV. Eduard heiratete Elizabeth Woodville am 1 Mai 1464 in Grafton Regis. Elizabeth (Tochter von Richard Woodville und Jacquetta von Luxemburg) wurde geboren in cir 1437 in Grafton Regis; gestorben am 8 Jun 1492 in Bermondsey Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 94. |  Margaret of York Margaret of York Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margareta_von_York Margaret heiratete Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne am 3 Jul 1468 in Damme. Karl (Sohn von Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute und Isabel von Portugal (Avis)) wurde geboren am 10 Nov 1433 in Dijon, Frankreich; gestorben am 5 Jan 1477 in Nancy, FR. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 95. |  Herzog George von England (von York) (Plantagenêt) Herzog George von England (von York) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1._Duke_of_Clarence George heiratete Isabella Neville in 1469. Isabella (Tochter von Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick und Anne de Beauchamp) wurde geboren am 5 Sep 1451; gestorben am 22 Dez 1476; wurde beigesetzt in Tewkesbury in Gloucestershire. [Familienblatt] [Familientafel]

|

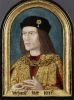

| 96. |  König Richard III. von England (von York) (Plantagenêt) König Richard III. von England (von York) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_III._(England) Richard heiratete Anna Neville in cir 1472. Anna (Tochter von Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick und Anne de Beauchamp) wurde geboren am 11 Jun 1456 in Warwick Castle, England; gestorben am 16 Mrz 1485 in Westminster, London. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 97. |  Duke Henry de Beauchamp Duke Henry de Beauchamp Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_de_Beauchamp,_1._Duke_of_Warwick Henry heiratete Cecile Neville in 1434. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 98. |  Anne de Beauchamp Anne de Beauchamp Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Neville,_16._Countess_of_Warwick Familie/Ehepartner: Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick . Richard (Sohn von Richard Neville, 5. Earl of Salisbury und Alice Montacute (Montagu)) wurde geboren am 22 Nov 1428; gestorben am 14 Apr 1471 in bei Barnet. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 99. |  Owen Tudor Owen Tudor Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Owen_Tudor Owen heiratete Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) in zw 1428 und 1432. Catherine (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 27 Okt 1401 in Königliche Residenz Hôtel Saint-Paul, Paris; gestorben am 3 Jan 1437 in Bermondsey Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 100. |  Graf Robert von Bar-Scarponnois (von Marle) Graf Robert von Bar-Scarponnois (von Marle) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Bar Robert heiratete Vizegräfin Jeanne von Béthune in Datum unbekannt. Jeanne gestorben in 1449. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 101. |  Herzogin Jolanthe von Aragón Herzogin Jolanthe von Aragón Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Erbin von Bar-Mousson, Lunel, Berre und Martigues. Jolanthe wurde die Königin der vier Königreiche genannt. Jolanthe heiratete Herzog Ludwig II. von Anjou in cir 1400. Ludwig (Sohn von Ludwig I. von Anjou und Marie von Châtillon (Blois)) wurde geboren am 5 Okt 1377 in Toulouse; gestorben am 25 Mai 1417 in Angers, FR. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 102. |  Maria von Burgund Maria von Burgund Notizen: Maria und Adolf II. hatten zehn Kinder, sieben Töchter und drei Söhne. Maria heiratete Herzog Adolf II. von Kleve-Mark in 1406. Adolf (Sohn von Graf Adolf III von der Mark (von Kleve) und Margarethe von Berg) wurde geboren am 2 Aug 1373; gestorben am 23 Sep 1448; wurde beigesetzt in Kartäuserkloster, Graveinsel, Wesel. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 103. |  Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Liste der Herrscher von Burgund: Philipp heiratete Prinzessin Michelle von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) in Jun 1409 in Paris, France. Michelle (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 11 Jan 1395 in Paris, France; gestorben am 8 Jul 1422 in Gent; wurde beigesetzt in St.-Bavo-Kathedrale in Gent. [Familienblatt] [Familientafel] Philipp heiratete Bonne (Bona) von Artois am 30 Nov 1424. Bonne (Tochter von Graf Philipp von Artois und Herzogin Marie von Berry (Valois, Auvergne)) wurde geboren in cir 1396; gestorben am 17 Sep 1425 in Dijon, Frankreich; wurde beigesetzt in Chartreuse de Champmol bei Dijon. [Familienblatt] [Familientafel] Philipp heiratete Isabel von Portugal (Avis) am 25 Jul 1429 in Ferntrauung. Isabel (Tochter von Johann I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Philippa von Lancaster) wurde geboren am 21 Feb 1397 in Évora; gestorben am 17 Dez 1471 in Dijon, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 104. |  Maria von Savoyen Maria von Savoyen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_von_Savoyen_(1411–1469) (Aug 2023) Familie/Ehepartner: Filippo Maria Visconti. Filippo (Sohn von Gian Galeazzo Visconti und Caterina Visconti) wurde geboren am 23 Sep 1392; gestorben am 13 Aug 1447. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 105. |  Herzog Ludwig I. von Savoyen Herzog Ludwig I. von Savoyen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_(Savoyen) (Okt 2018) Ludwig heiratete Anne von Lusignan (Ramnulfiden) am 1 Nov 1433. Anne (Tochter von Janus von Zypern (Ramnulfiden, Lusignan) und Charlotte von Bourbon) wurde geboren am 24 Sep 1418; gestorben am 11 Nov 1462 in Genf. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 106. |  Graf Philipp von Savoyen Graf Philipp von Savoyen Anderer Ereignisse und Attribute:

|

| 107. | Notizen: Margarethe von Savoyen (* 1420 in Morges; † 30. September 1479) war Titularkönigin von Sizilien, Pfalzgräfin und württembergische Gräfin. Margarethes Vater war Graf Amadeus VIII. von Savoyen, der als Felix V. später der historisch letzte Gegenpapst wurde. Margarethe heiratete Ludwig III von Anjou in 1431. Ludwig (Sohn von Herzog Ludwig II. von Anjou und Herzogin Jolanthe von Aragón) wurde geboren am 25 Sep 1403; gestorben am 12 Nov 1434 in Cosenza, Kalabrien, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] Margarethe heiratete Kurfürst Ludwig von der Pfalz (Wittelsbacher) am 18 Okt 1445 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. Ludwig (Sohn von Kurfürst Ludwig III. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Bärtige und Mechthild (Matilde) von Savoyen-Achaia) wurde geboren am 1 Jan 1424 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 13 Aug 1449 in Worms, Rheinland-Pfalz, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

Margarethe heiratete Ulrich V. von Württemberg am 11 Nov 1453. Ulrich (Sohn von Graf Eberhard IV. von Württemberg, der Jüngere und Gräfin Henriette von Mömpelgard (von Montfaucon)) wurde geboren in 1413; gestorben am 1 Sep 1480 in Leonberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 108. |  Graf Peter II. von Luxemburg-Ligny (von Saint Pol und Brienne) Graf Peter II. von Luxemburg-Ligny (von Saint Pol und Brienne) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_II._(St._Pol_und_Brienne) Peter heiratete Margarete von Savoyen in Datum unbekannt. Margarete (Tochter von Herzog Ludwig I. von Savoyen und Anne von Lusignan (Ramnulfiden)) wurde geboren in 1439; gestorben in 1483. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 109. |  König Johann II. (Joao) von Portugal (Avis), König Johann II. (Joao) von Portugal (Avis), Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Portugal) (Apr 2018) Johann heiratete Königin Eleonore von Portugal (Avis) in 1471. Eleonore (Tochter von Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) und Beatrix von Portugal) wurde geboren am 2 Mai 1458; gestorben am 17 Nov 1525. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Anna de Mendoça. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Brites Anes (a Boa Dona). [Familienblatt] [Familientafel] |

| 110. |  König Manuel I. (Emanuel) von Portugal (Avis), der Glückliche König Manuel I. (Emanuel) von Portugal (Avis), der Glückliche Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Manuel_I._(Portugal) Manuel heiratete Prinzessin Maria von Aragón (von Kastilien) (Trastámara) in 1500. Maria (Tochter von König Ferdinand II. von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara), der Katholische und Königin Isabella I. von Kastilien) wurde geboren am 29 Jun 1482 in Córdoba; gestorben am 7 Mrz 1517 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]

Manuel heiratete Prinzessin Elisabeth (Isabella) von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara) in 1497. Elisabeth (Tochter von König Ferdinand II. von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara), der Katholische und Königin Isabella I. von Kastilien) wurde geboren am 2 Okt 1470 in Dueñas; gestorben am 23 Aug 1498 in Saragossa. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 111. |  Königin Eleonore von Portugal (Avis) Königin Eleonore von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_von_Portugal (Sep 2018) Eleonore heiratete König Johann II. (Joao) von Portugal (Avis), in 1471. Johann (Sohn von König Alfons V. von Portugal (Avis), und Königin Isabel von Portugal) wurde geboren in 3 Mai1455 in Lissabon; gestorben am 25 Okt 1495 in Alvor. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 112. |  Kaiser Maximilian I von Österreich (von Habsburg), der letzte Ritter Kaiser Maximilian I von Österreich (von Habsburg), der letzte Ritter Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_I._(HRR) (Okt 2027) Maximilian heiratete Herzogin Maria von Burgund (Valois) am 19 Aug 1477. Maria (Tochter von Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne und Isabelle von Bourbon) wurde geboren am 13 Feb 1457 in Brüssel; gestorben am 27 Mrz 1482 in Brügge; wurde beigesetzt am 3 Apr 1482 in Liebfrauenkirche in Brügge, dann 1806 Lanchals-Kapelle. [Familienblatt] [Familientafel]

Maximilian heiratete Herzogin Anne von der Bretagne am 19 Dez 1490 in Kathedrale von Rennes, und geschieden in 1491. Anne (Tochter von Herzog Franz II. von der Bretagne und Margarete von Foix) wurde geboren am 25 Jan 1477 in Nantes; gestorben am 9 Jan 1514 in Blois. [Familienblatt] [Familientafel] Maximilian heiratete Bianca Maria Sforza in 1494. Bianca (Tochter von Herzog Galeazzo Maria Sforza und Herzogin Bona (Bonne) von Savoyen) wurde geboren am 5 Apr 1472 in Mailand; gestorben am 31 Dez 1510 in Innsbruck, Österreich; wurde beigesetzt in Zisterzienserstiftes, Stams. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 113. |  Kunigunde von Österreich (von Habsburg) Kunigunde von Österreich (von Habsburg) Notizen: Kunigunde und Albrecht IV. hatten acht Kinder, fünf Töchter und drei Söhne. Kunigunde heiratete Herzog Albrecht IV. von Bayern (Wittelsbacher) am 3 Jan 1487 in Innsbruck, Österreich. Albrecht (Sohn von Herzog Albrecht III. von Bayern (Wittelsbacher) und Anna von Braunschweig (von Grubenhagen)) wurde geboren am 15 Dez 1447 in München, Bayern, DE; gestorben am 18 Mrz 1508 in München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 114. |  Fürstin Johanna von Kastilien Fürstin Johanna von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_von_Kastilien_(Portugal) (Okt 2022) Johanna heiratete König Alfons V. von Portugal (Avis), in 1475. Alfons (Sohn von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 15 Jan 1432 in Sintra; gestorben am 28 Aug 1481 in Sintra. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 115. |  Königin Isabella I. von Kastilien Königin Isabella I. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Isabella I. und Ferdinand II. hatten fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Isabella heiratete König Ferdinand II. von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara), der Katholische am 19 Okt 1469. Ferdinand (Sohn von König Johann II. von von Aragón (Trastámara) und Königin Blanka von Navarra) wurde geboren am 10 Mrz 1452 in Sos; gestorben am 23 Jan 1516 in Madrigalejo; wurde beigesetzt in Krypta der Capilla Real (Königliche Kapelle) in Granada. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 116. |  Herzogin Maria von Burgund (Valois) Herzogin Maria von Burgund (Valois) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Maria und Maximilian I. hatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Maria heiratete Kaiser Maximilian I von Österreich (von Habsburg), der letzte Ritter am 19 Aug 1477. Maximilian (Sohn von Kaiser Friedrich III. von Österreich (von Habsburg) und Prinzessin Eleonora Helena von Portugal) wurde geboren am 22 Mrz 1459 in Wiener Neustadt; gestorben am 12 Jan 1519 in Wels, Oberösterreich; wurde beigesetzt in St.-Georgs-Kapelle der Burg in Wiener Neustadt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 117. |  Edward von Westminster Edward von Westminster Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_of_Westminster Edward heiratete Anna Neville am 13 Dez 1470 in Bayeux. Anna (Tochter von Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick und Anne de Beauchamp) wurde geboren am 11 Jun 1456 in Warwick Castle, England; gestorben am 16 Mrz 1485 in Westminster, London. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 118. |  Prinzessin Elisabeth (Isabella) von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara) Prinzessin Elisabeth (Isabella) von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Elisabeth und Alfons hatten keine Kinder. Elisabeth heiratete König Manuel I. (Emanuel) von Portugal (Avis), der Glückliche in 1497. Manuel (Sohn von Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) und Beatrix von Portugal) wurde geboren am 31 Mai 1469 in Alochete; gestorben am 12 Dez 1521 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]

Elisabeth heiratete Prinz Alfons von Portugal (Avis) in 1490. Alfons (Sohn von König Johann II. (Joao) von Portugal (Avis), und Königin Eleonore von Portugal (Avis)) wurde geboren am 18 Mai 1475 in Lissabon; gestorben am 13 Jul 1491 in bei Santarém. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 119. |  Prinz Johann (Juan) von Aragón (von Kastilien) Prinz Johann (Juan) von Aragón (von Kastilien) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Aragón_und_Kastilien Johann heiratete Prinzessin Margarete von Österreich (von Habsburg) am 3 Apr 1497 in Burgos. Margarete (Tochter von Kaiser Maximilian I von Österreich (von Habsburg), der letzte Ritter und Herzogin Maria von Burgund (Valois)) wurde geboren am 10 Jan 1480 in Brüssel; gestorben am 1 Dez 1530 in Mechelen; wurde beigesetzt in Brügge, dann 1532 Klosterkirche des Klosters Brou in Bourg-en-Bresse. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 120. |  Prinzessin Johanna von Kastilien (Trastámara), die Wahnsinnige Prinzessin Johanna von Kastilien (Trastámara), die Wahnsinnige Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Johanna und Philipp hatten sechs Kinder, vier Töchter und zwei Söhne. Johanna heiratete König Philipp I. von Österreich (von Habsburg), der Schöne am 20 Okt 1496. Philipp (Sohn von Kaiser Maximilian I von Österreich (von Habsburg), der letzte Ritter und Herzogin Maria von Burgund (Valois)) wurde geboren am 22 Jul 1478 in Brügge; gestorben am 25 Sep 1506 in Burgos. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 121. |  Prinzessin Maria von Aragón (von Kastilien) (Trastámara) Prinzessin Maria von Aragón (von Kastilien) (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_von_Spanien_(1482–1517) Maria heiratete König Manuel I. (Emanuel) von Portugal (Avis), der Glückliche in 1500. Manuel (Sohn von Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) und Beatrix von Portugal) wurde geboren am 31 Mai 1469 in Alochete; gestorben am 12 Dez 1521 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 122. |  Prinzessin Katharina von Aragón (von Kastilien) (Trastámara) Prinzessin Katharina von Aragón (von Kastilien) (Trastámara) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Aragon Katharina heiratete Prinz Arthur von England (Tudor) am 14 Nov 1501 in St Paul’s Cathedral. Arthur (Sohn von König Heinrich VII. von England (Tudor) und Königin Elizabeth von York, die Gute ) wurde geboren am 20 Sep 1486 in Winchester; gestorben am 2 Apr 1502 in Ludlow Castle. [Familienblatt] [Familientafel] Katharina heiratete König Heinrich VIII. von England (Tudor) am 11 Jun 1509. Heinrich (Sohn von König Heinrich VII. von England (Tudor) und Königin Elizabeth von York, die Gute ) wurde geboren am 28 Jun 1491 in Greenwich; gestorben am 28 Jan 1547 in Whitehall-Palast, London. [Familienblatt] [Familientafel]

|

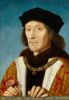

| 123. |  König Heinrich VII. von England (Tudor) König Heinrich VII. von England (Tudor) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Begründer der Tudor-Dynastie. Heinrich heiratete Königin Elizabeth von York, die Gute am 18 Jan 1486 in Westminster Abbey, London, England. Elizabeth (Tochter von König Eduard IV. von England (von York) und Elizabeth Woodville) wurde geboren am 11 Feb 1466 in Palace of Westminster, Westminster, England; gestorben am 11 Feb 1503 in Tower of London; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 124. |  König Jakob III. (James) von Schottland König Jakob III. (James) von Schottland Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_III._(Schottland) Jakob heiratete Margarethe von Dänemark in Jul 1469. Margarethe (Tochter von König Christian I. von Dänemark (von Oldenburg) und Dorothea von Brandenburg) wurde geboren am 23 Jun 1456 in Kopenhagen; gestorben am 14 Jul 1486 in Stirling Castle in Stirling; wurde beigesetzt in Jul 1486 in Cambuskenneth Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 125. | Margaret Spencer Margaret heiratete Sir Thomas Carey in Datum unbekannt. Thomas wurde geboren in 1455; gestorben in 1500. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 126. |  Duke Henry Stafford, 2. Duke of Buckingham Duke Henry Stafford, 2. Duke of Buckingham Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Stafford,_2._Duke_of_Buckingham Henry heiratete Duchesse Katherine Woodville am vor Mai 1465. Katherine (Tochter von Richard Woodville und Jacquetta von Luxemburg) wurde geboren in cir 1458; gestorben in 1497. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 127. |  Isabella Neville Isabella Neville Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_Neville Isabella heiratete Herzog George von England (von York) (Plantagenêt) in 1469. George (Sohn von Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) und Herzogin Cecily Neville) wurde geboren am 21 Okt 1449 in Dublin, Irland; gestorben am 18 Feb 1478 in London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 128. |  Anna Neville Anna Neville Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Aus der Ehe mit Richard III. ging einzig der Sohn Edward of Middleham (* um 1474/76; † 1484) hervor. Anna heiratete König Richard III. von England (von York) (Plantagenêt) in cir 1472. Richard (Sohn von Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) und Herzogin Cecily Neville) wurde geboren am 2 Okt 1452 in Fotheringhay Castle, Northamptonshire; gestorben am 22 Aug 1485 in Schlachtfeld Bosworth, Leicestershire; wurde beigesetzt in Greyfriars Church, Leicester, England. [Familienblatt] [Familientafel] Anna heiratete Edward von Westminster am 13 Dez 1470 in Bayeux. Edward (Sohn von König Heinrich VI. von England (Lancaster) und Margarete von Anjou) wurde geboren am 13 Okt 1453 in Palace of Westminster, Westminster, England; gestorben am 4 Mai 1471; wurde beigesetzt in Abtei von Tewkesbury. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 129. |  Königin Elizabeth von York, die Gute Königin Elizabeth von York, die Gute Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_of_York_(Königin) Elizabeth heiratete König Heinrich VII. von England (Tudor) am 18 Jan 1486 in Westminster Abbey, London, England. Heinrich (Sohn von Edmund Tudor und Margaret Beaufort) wurde geboren am 28 Jan 1457 in Pembroke Castle, Wales; gestorben am 21 Apr 1509 in Richmond Palace; wurde beigesetzt in Westminster Abteikirche. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 130. |  Cecily of York (Plantagenet) Cecily of York (Plantagenet) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Cecily_of_York Cecily heiratete Ralph Scrope in Datum unbekannt. Ralph gestorben in cir 1515. [Familienblatt] [Familientafel] Cecily heiratete John de Welles in 1487. John (Sohn von Baron Lionel de Welles und Margaret Beauchamp) wurde geboren in nach 1448; gestorben am 9 Feb 1499 in London, England. [Familienblatt] [Familientafel] Cecily heiratete Thomas Kyme in zw Mai 1502 und Jan 1504. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 131. |  Edward von England (von York) (Plantagenêt) Edward von England (von York) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Plantagenet,_17._Earl_of_Warwick |

| 132. |  Countess Margaret Plantagenêt (Pole) Countess Margaret Plantagenêt (Pole) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Pole,_8._Countess_of_Salisbury Margaret heiratete Herr Richard Pole in Datum unbekannt. Richard wurde geboren in 1462; gestorben in vor 18 Dez 1505. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 133. |  Countess Anne de Beauchamp Countess Anne de Beauchamp Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Beauchamp,_15._Countess_of_Warwick |

| 134. |  Edmund Tudor Edmund Tudor Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Tudor,_1._Earl_of_Richmond Edmund heiratete Margaret Beaufort am 1 Nov 1455. Margaret (Tochter von Duke John Beaufort und Margaret Beauchamp) wurde geboren am 31 Mai 1443 in Bletsoe Castle, Bedfordshire; gestorben am 29 Jun 1509; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 135. |  Duke Jasper Tudor Duke Jasper Tudor Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat: https://de.wikipedia.org/wiki/Jasper_Tudor,_1._Duke_of_Bedford Jasper heiratete Duchesse Katherine Woodville am 7 Nov 1485. Katherine (Tochter von Richard Woodville und Jacquetta von Luxemburg) wurde geboren in cir 1458; gestorben in 1497. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 136. |  Gräfin Johanna (Jeanne) von Bar-Scarponnois Gräfin Johanna (Jeanne) von Bar-Scarponnois Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Marle Johanna heiratete Graf Ludwig (Louis) I. von Luxemburg-Ligny (von Saint Pol und Brienne) am 16 Jul 1435 in Château de Bohain, Frankreich. Ludwig (Sohn von Graf Peter I. von Luxemburg (Saint Pol und Brienne) und Gräfin Marguerite von Baux (Andria)) wurde geboren in 1418; gestorben am 19 Dez 1475 in Place de Grève, Paris, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 137. |  Ludwig III von Anjou Ludwig III von Anjou Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Ludwig III. von Anjou (* 25. September 1403; † 12. November 1434 in Cosenza) war Titularkönig von Neapel, Herzog von Anjou und Touraine, Graf von Provence und Maine. Ludwig heiratete Margarethe von Savoyen in 1431. Margarethe (Tochter von GegenPapst Felix V. Amadeus VIII. von Savoyen und Maria von Burgund) wurde geboren in 1420 in Morges, VD, Schweiz; gestorben am 30 Sep 1479. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 138. |  König René (Renatus) von Anjou, der Gute König René (Renatus) von Anjou, der Gute Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/René_I._(Anjou) René heiratete Isabella von Lothringen am 24 Okt 1420 in Kathedrale von Nancy. Isabella (Tochter von Herzog Karl II. von Lothringen, der Kühne und Margarete von der Pfalz (Wittelsbacher)) wurde geboren in cir 1400; gestorben am 28 Feb 1453 in Angers, FR; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Maurice. [Familienblatt] [Familientafel]

René heiratete Jeanne de Laval am 10 Sep 1454 in Kloster Saint-Nicolas. Jeanne wurde geboren in 1433 in Auray; gestorben in 1498 in Schloss in Beaufort-en-Vallée; wurde beigesetzt in Minoritenkirche in Angers. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 139. |  Graf Karl IV. (Charles) von Maine (Anjou) Graf Karl IV. (Charles) von Maine (Anjou) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_IV._(Maine) (Sep 2023) Familie/Ehepartner: Covella Ruffo di Montalto. Covella (Tochter von Graf Carlo Ruffo di Montalto und Ceccarella Sanseverino) gestorben in 1442. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Isabella von Luxemburg in 1443. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 140. |  Marie von Anjou Marie von Anjou Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_d’Anjou Familie/Ehepartner: Fürst Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Giovanni (Sohn von Raimondo Orsini del Balzo und Gräfin von Lecce Maria von Enghien) wurde geboren am 9 Sep 1401 in Lecce; gestorben am 15 Nov 1463 in Altamura. [Familienblatt] [Familientafel] Marie heiratete König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche in Apr 1422. Karl (Sohn von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 22 Feb 1403 in Paris, France; gestorben am 22 Jul 1461 in Mehun-sur-Yèvre; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 141. | Notizen: Margarete von Kleve (* 23. oder 24. Februar 1416; † 20. Mai 1444 in Stuttgart) war die Ehefrau der Herzöge Wilhelm III. von Bayern-München und Ulrich V. von Württemberg. Margarethe heiratete Ludwig I von Hessen in 1424 (Vereinbarung zu Ehe). Ludwig (Sohn von Landgraf Hermann II von Hessen und Margarete von Nürnberg) wurde geboren am 6 Feb 1402 in Spangenberg, Kassel, DE; gestorben am 17 Jan 1458. [Familienblatt] [Familientafel] Margarethe heiratete Herzog Wilhelm III von Bayern-München (Wittelsbacher) am 11 Mai 1433 in Basel, BS, Schweiz. Wilhelm (Sohn von Herzog Johann II. von Bayern (Wittelsbacher) und Katharina von Görz) wurde geboren in 1375 in München, Bayern, DE; gestorben am 13 Sep 1435 in München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] Margarethe heiratete Ulrich V. von Württemberg am 29 Jan 1441 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. Ulrich (Sohn von Graf Eberhard IV. von Württemberg, der Jüngere und Gräfin Henriette von Mömpelgard (von Montfaucon)) wurde geboren in 1413; gestorben am 1 Sep 1480 in Leonberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 142. |  Katharina von Kleve Katharina von Kleve Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Katharina und Arnold hatten sechs Kinder, drei Töchter und drei Söhne. Katharina heiratete Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) am 26 Jan 1430 in Klewe. Arnold (Sohn von Jan II. von Egmond (von Geldern) und Maria Johanna von Arkel) wurde geboren am 14 Jul 1410 in Schloss a/d Hoef in Egmond-Binnen, Nordholland; gestorben am 23 Feb 1473 in Schloss Grave in Grave, Nordbrabant. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 143. |  Herzog Johann I. von Kleve-Mark Herzog Johann I. von Kleve-Mark Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Kleve-Mark) (Jun 2022) Familie/Ehepartner: Herzogin Elisabeth von Burgund. Elisabeth (Tochter von Graf Johann (Jean) II. von Burgund-Nevers und Jacqueline d'Ailly) wurde geboren in nach 25 Aug 1439 in Nevers, Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich; gestorben am 21 Jun 1483; wurde beigesetzt in Stiftskirche Mariae Himmelfahrt, Kleve, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 144. | Elisabeth heiratete Heinrich XXI. (XXVI.) von Schwarzburg-Blankenburg am 15 Jul 1434. Heinrich (Sohn von Heinrich XIX. (XXIV.) von Schwarzburg-Blankenburg und Katharina von Braunschweig-Lüneburg (Wolfsbüttel)) wurde geboren am 23 Okt 1418; gestorben am 13 Jan 1488; wurde beigesetzt in Liebfrauenkirche, Arnstadt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 145. | Helena heiratete Herzog Heinrich II. von Braunschweig (von Lüneburg) (Welfen), der Friedfertige am 12 Feb 1436. Heinrich (Sohn von Fürst Heinrich I. von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Milde und Margarethe von Hessen) wurde geboren in 1411; gestorben in 1473. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 146. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Maria und Charles hatten drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Maria heiratete Herzog Karl (Charles) von Valois (von Orléans) in 1440. Karl (Sohn von Herzog Ludwig (Louis) von Valois (Kapetinger) und Valentina Visconti) wurde geboren am 24 Nov 1394 in Paris, France; gestorben am 5 Jan 1465 in Amboise. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 147. |  Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Kühne Karl heiratete Prinzessin Catherine von Valois am 19 Mai 1440 in Blois. Catherine (Tochter von König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche und Marie von Anjou) wurde geboren in 1428; gestorben in Jul 1446 in Brüssel; wurde beigesetzt in Aug 1446 in Kathedrale St. Michel et Gudule. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Isabelle von Bourbon am 30 Okt 1454 in Lille. Isabelle (Tochter von Herzog Charles I. (Karl) von Bourbon und Agnes von Burgund) wurde geboren in 1437; gestorben am 25 Sep 1465 in Antwerpen. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Margaret of York am 3 Jul 1468 in Damme. Margaret (Tochter von Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) und Herzogin Cecily Neville) wurde geboren am 3 Mai 1446 in Fotheringhay Castle, Northamptonshire, England; gestorben am 23 Nov 1503 in Mechelen. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 148. |  Herzog Amadeus IX. von Savoyen Herzog Amadeus IX. von Savoyen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Amadeus_IX._(Savoyen) Amadeus heiratete Jolande von Frankreich in 1452. Jolande (Tochter von König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche und Marie von Anjou) wurde geboren am 23 Sep 1434 in Grafschaft Tours; gestorben am 28 Aug 1478 in Chambéry, FR. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 149. |  Graf Ludwig von Savoyen Graf Ludwig von Savoyen Anderer Ereignisse und Attribute:

|

| 150. |  Herzog Philipp II. von Savoyen, Ohneland Herzog Philipp II. von Savoyen, Ohneland Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_II._(Savoyen) (Okt 2018) Philipp heiratete Marguerite von Bourbon am 6 Apr 1473 in Moulins. Marguerite (Tochter von Herzog Charles I. (Karl) von Bourbon und Agnes von Burgund) wurde geboren am 5 Feb 1438 in Moulins; gestorben am 24 Apr 1483 in Pont-d’Ain. [Familienblatt] [Familientafel]

Philipp heiratete Claudine de Brosse am 11 Nov 1485 in Moulins. Claudine (Tochter von Graf Jean II. de Brosse und Nicole von Châtillon (Blois)) wurde geboren in 1450; gestorben in 1513. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Libéra Portoneri. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: B. de Romagnano. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 151. |  Margarete von Savoyen Margarete von Savoyen Margarete heiratete Graf Peter II. von Luxemburg-Ligny (von Saint Pol und Brienne) in Datum unbekannt. Peter (Sohn von Graf Ludwig (Louis) I. von Luxemburg-Ligny (von Saint Pol und Brienne) und Gräfin Johanna (Jeanne) von Bar-Scarponnois) wurde geboren in cir 1440; gestorben am 25 Okt 1482 in Enghien, Belgien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 152. |  Charlotte von Savoyen Charlotte von Savoyen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Mit Ludwig XI. hatte sie sieben oder acht Kinder, von denen aber nur drei das Erwachsenenalter erreichten. Charlotte heiratete König Ludwig XI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Kluge, der Vorsichtige, der Listige, die Spinne am 9 Mrz 1451 in Kapelle des Schlosses Chambéry. Ludwig (Sohn von König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche und Marie von Anjou) wurde geboren am 3 Jul 1423 in Bourges; gestorben am 30 Aug 1483 in Schloss Plessis-lès-Tours; wurde beigesetzt in Kirche Notre-Dame de Cléry. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 153. |  Agnes von Savoyen Agnes von Savoyen Agnes heiratete François I. von Orléans-Longueville am 2 Jul 1468 in Montargis. François (Sohn von Graf von Dunois Johann (Jean) von Orléans und Herrin Marie von Harcourt) wurde geboren in 1447; gestorben am 25 Nov 1491 in Châteaudun; wurde beigesetzt in Kirche Notre-Dame de Cléry . [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 154. |  Maria von Savoyen Maria von Savoyen Maria heiratete Graf Ludwig (Louis) I. von Luxemburg-Ligny (von Saint Pol und Brienne) am 1 Aug 1466. Ludwig (Sohn von Graf Peter I. von Luxemburg (Saint Pol und Brienne) und Gräfin Marguerite von Baux (Andria)) wurde geboren in 1418; gestorben am 19 Dez 1475 in Place de Grève, Paris, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 155. | Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Bona_von_Savoyen (Aug 2023) Bona heiratete Herzog Galeazzo Maria Sforza am 6 Jul 1468. Galeazzo (Sohn von Herzog Francesco I. Sforza und Bianca Maria Visconti) wurde geboren am 24 Jan 144 in Fermo; gestorben am 26 Dez 1476 in Mailand. [Familienblatt] [Familientafel]

|