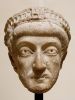

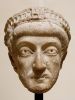

| 5. |  Kaiser Theodosius II. (Römer) Kaiser Theodosius II. (Römer)  (1.Arcadius1) wurde geboren am 10 Apr 401 in Konstantinopel; gestorben am 28 Jul 450. (1.Arcadius1) wurde geboren am 10 Apr 401 in Konstantinopel; gestorben am 28 Jul 450. Anderer Ereignisse und Attribute:

- Titel (genauer): 408 bis 28 Jul 450; Oströmischer Kaiser

Notizen:

Auszug aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theodosius_II.

Theodosius II. (altgriechisch Θεοδόσιος Βʹ; * 10. April 401 in Konstantinopel;[1] † 28. Juli 450), einziger Sohn der Aelia Eudoxia und des Arcadius, war von 408 bis zu seinem Tod oströmischer Kaiser. Im Codex Theodosianus ließ er die Gesetze und Verfügungen der römischen Kaiser seit 312 sammeln.

Während Theodosius traditionell als schwacher, uneigenständiger Herrscher gilt, wird in der neueren Forschung vermehrt auf die Erfolge seiner langen Regierungszeit verwiesen, die der Osthälfte des Römischen Reiches zudem Stabilität verlieh.

Anfänge bis 414

Nach dem Tod seines Vaters Arcadius wurde der erst siebenjährige Theodosius am 1. Mai 408 zum alleinigen Kaiser des Oströmischen Reiches erhoben, nachdem er nominell bereits im Januar 402, nur wenige Monate alt, als Augustus zum Mitkaiser ernannt worden war. Er trug nun den Titel Imperator Caesar Flavius Theodosius Augustus. Der spätantike Historiker Prokop berichtet in seinen Historien, der sterbende Arcadius habe seinen Sohn nicht schutzlos zurücklassen wollen, weshalb er den Perserkönig Yazdegerd I. schriftlich als epitropos („Vormund“ bzw. „Testamentsvollstrecker“) eingesetzt habe.[2] Dieser soll jeden, der Theodosius anzugreifen wagen sollte, mit Krieg bedroht haben. Laut dem Bericht des mittelbyzantinischen Chronisten Theophanes (um 800) entsandte er zudem einen persischen Eunuchen namens Antiochus, der in seinem Namen als Vormund des jungen Kaisers agiert haben soll.

Die Historizität dieser Episode ist in der Forschung sehr umstritten,[3] oft wird aber angenommen, dass es zumindest einen historischen Kern gibt: Um 408 waren die Beziehungen zwischen Römern und Persern so gut wie selten davor oder danach. Die Regierungsgeschäfte führte 408 bis 414 faktisch der energische praefectus praetorio Orientis Anthemius. Dieser hielt Frieden mit Persien, verbesserte die Stellung Ostroms auf dem Balkan und veranlasste insbesondere die Errichtung der berühmten Theodosianischen Mauer, die Konstantinopel schützte und nur zweimal – im vierten Kreuzzug 1204 und bei der Belagerung Konstantinopels 1453 – von Angreifern überwunden wurde.

Schwester Pulcheria, Ehefrau Aelia Eudocia, Tochter Licinia Eudoxia und Sohn Arcadius II.

Die älteste Schwester des Kaisers, Aelia Pulcheria hielt nach der Entmachtung des Präfekten Anthemius ab Anfang 414 eine Weile als Augusta weitgehend die Fäden der kaiserlichen Macht in der Hand, kontrollierte den Zugang zu ihrem kleinen Bruder und bestimmte so die Politik entscheidend mit. Zugleich gelobte sie ewige Jungfräulichkeit, was sicherlich auch dafür sorgen sollte, dass ehrgeizige Männer nicht hoffen konnten, durch eine Ehe mit ihr an die Macht zu gelangen. Die tatsächlichen Verhältnisse am Herrscherhof entziehen sich allerdings letztlich unserer Kenntnis, da die Quellen in diesem Punkt wenig zuverlässig sind und die Passivität des jungen Kaisers möglicherweise übertreiben. Es ist aber zumindest möglich, dass die überzeugte Christin Pulcheria einen Krieg mit den „ungläubigen“ Persern provozierte (420/21–422), der jedoch mit einem Patt endete (siehe unten). Im Juni 421 heiratete Theodosius dann die Dichterin Athenaïs, die bei ihrer Taufe den Namen Aelia Eudocia annahm.

Seine Frau soll ebenfalls Einfluss auf die Regierungsgeschäfte genommen haben, die Theodosius, so die feindseligen Quellen, angeblich zu Gunsten religiöser und philosophischer Fragen vernachlässigte, und trat offenbar zeitweilig in bittere Rivalität zu ihrer Schwägerin Pulcheria und wurde in Machtkämpfe am Hof verwickelt. Als ihr eine Affäre mit dem mächtigen Höfling Paulinus nachgesagt wurde, verlor sie schließlich die Gunst des Kaisers: Paulinus wurde hingerichtet, und Aelia Eudocia begab sich ins Exil im Heiligen Land, wo sie einige Jahre später auch verstarb.

Theodosius und Aelia Eudocia hatten drei Töchter, von denen nur Licinia Eudoxia, die 437 mit ihrem Vetter Valentinian III. vermählt wurde, überlebte. Ein verlorenes, durch mittelalterliche Beschreibungen und Abbildungen überliefertes Mosaik in der Kirche San Giovanni Evangelista in Ravenna zeigte neben Eudoxia einen D(ominus) N(oster) Arcadius, der von dem Althistoriker Ralf Scharf mit einem um 435 geborenen, 439 zum Mitkaiser erhobenen und kurz darauf gestorbenen Sohn des Theodosius identifiziert wird,[4] was aber umstritten ist.

Religionspolitik

Im Jahre 426 wurden auf Veranlassung von Theodosius das Zeusheiligtum in Olympia geschlossen und damit die bereits von seinem Großvater untersagten Olympischen Spiele offiziell eingestellt – sie dürften heimlich jedoch (in bescheidenem Rahmen) noch bis weit ins 6. Jahrhundert hinein praktiziert worden sein: Die Möglichkeiten der spätantiken Kaiser, ihre Gesetze wirklich durchzusetzen, waren oft begrenzt.

Theodosius erließ zahlreiche judenfeindliche Gesetze (siehe Antijudaismus), wohl auf Veranlassung seiner Schwester Pulcheria. Er verbot Juden Synagogen zu bauen, setzte 415 den letzten jüdischen Patriarchen, Gamaliel VI., wegen Verstoßes dagegen ab, führte nach dessen Tod die Patriarchensteuer dem kaiserlichen Schatzamt zu und legalisierte 438 die Umwandlung alter Synagogen in Kirchen. Der Kaiser untersagte ferner den Juden, als Richter in Fällen zu amtieren, an denen Christen beteiligt waren, und christliche Sklaven zu halten.

Andererseits kann von einem regelrechten „Religionskampf“ nicht die Rede sein, denn ein 423 erlassenes Gesetz verbot Juden oder Heiden Gewalt anzutun, wenn sie in Ruhe lebten und nicht die Ordnung störten oder gegen Gesetze verstießen. Wenn diesbezüglich Unschuldige doch bestohlen würden, sollte ihnen das Dreifache zurückerstattet werden.[5] Nach wie vor war der kaiserlichen Regierung die Aufrechterhaltung der pax Augusta wichtiger als die Durchsetzung religiöser Dogmen.

431 berief Theodosius das Konzil von Ephesos ein, das die heftigen christologischen Auseinandersetzungen dieser Zeit beenden sollte, aber mit der Abspaltung der Nestorianer von der orthodoxen Kirche endete. In seinen letzten Jahren wandte sich der Kaiser dann – angeblich unter dem Einfluss des praepositus Chrysaphius – dem Monophysitismus zu: Ein erneut nach Ephesos einberufenes Konzil wurde 449 derart stark vom alexandrinischen Patriarchen, einem prominenten Vertreter dieser Lehre, dominiert, dass sich viele andere Kirchenführer, darunter der römische Bischof, der die Versammlung als latrocinium (Räubersynode) abtat, weigerten, die Ergebnisse anzuerkennen. Auf diesem Konzil wurde nämlich der Monophysitismus, das heißt die christologische These, Jesus Christus habe nur eine einzige, nämlich göttliche Natur, zum Dogma erklärt. Eine religiöse Einigung seines Reiches erreichte Theodosius II. somit ebenso wenig wie alle seine Vorgänger und Nachfolger.

Der Codex Theodosianus und kulturelles Leben

429 berief Theodosius eine Kommission ein, die alle Gesetze sammeln sollte, die seit der Regierung Konstantins I. erlassen wurden, um ein systematisch geordnetes Gesetzeswerk zu schaffen. Dieser Plan blieb unvollendet, aber die Aufgabe einer zweiten Kommission, alle gesetzlichen Erlasse zu sammeln und zu aktualisieren, wurde erfüllt. Diese Sammlung (siehe auch Rechtsschule von Beirut) wurde 438 als Codex Theodosianus veröffentlicht und erst 534 unter Justinian durch den Codex Iustinianus ersetzt. Mit dem in Ravenna residierenden Kaiser Valentinian III. einigte sich Theodosius darauf, dass der Codex auch in der westlichen Reichshälfte gelten solle und dass auch zukünftige Gesetze beider Herrscher im gesamten Imperium Gültigkeit haben sollten. Der Codex war auf Latein abgefasst. Bemerkenswert ist aber, dass Theodosius es nur wenige Jahre nach 438 zuließ, dass erste Schritte eingeleitet wurden, neben Latein auch Griechisch als Gerichts- und Verwaltungssprache zuzulassen. Dass sich Ostrom damit bereits unter Theodosius II. in ein „griechisches Reich“ verwandelte, wie es 2006 Fergus Millar postuliert hat, wird zwar von mehreren Forschern bezweifelt.[6] Fest steht aber wohl, dass nun eine langfristige Entwicklung einsetzte, die sich unter Justinian (527 bis 565) beschleunigen und schließlich unter Herakleios (610 bis 641) zur vollständigen Ersetzung des Lateinischen durch das Griechische führen sollte.

In die Regierungszeit des Theodosius fiel auch die Gründung bzw. die Reorganisation der so genannten Universität von Konstantinopel (425). Überhaupt erlebte das Reich in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts eine kulturelle Blüte; klassische Bildung (Paideia) galt als wichtiges Statusmerkmal der Reichselite. Die Dichtkunst war im Aufschwung, ebenso verfassten in dieser Zeit Eunapios von Sardes und Olympiodoros von Theben (die beide selbst Heiden waren) sowie die Kirchenhistoriker Sokrates Scholastikos, Sozomenos, Philostorgios und Theodoret ihre Werke.

Außenpolitik

Aufgrund der traditionell als „Völkerwanderung“ bezeichneten Wirren im Westen des römischen Reichs einerseits und angesichts schwerer Kämpfe zwischen den iranischen Hunnen und dem Sassanidenreich anderseits, waren sowohl Römer als auch Perser im 5. Jahrhundert grundsätzlich an einem friedlichen Verhältnis zueinander interessiert. Bald nach dem Sturz des Anthemius (siehe oben) kam es dennoch zu Spannungen mit Persien. Diese entluden sich in zwei kurzen, aber blutigen Kriegen: Ein erster Krieg brach (nachdem es vielleicht bereits 416/7 zu begrenzten Kämpfen gekommen war) bereits Ende 420 aus, noch zu Lebzeiten Yazdegerds I.; dabei spielten religiöse Konflikte eine Rolle. Anfangs wurde in Armenien gekämpft, dann verlagerten sich die Kämpfe bald nach Mesopotamien, wo die Römer in ein oder zwei größeren Schlachten siegten, die wichtige Stadt Nisibis aber vergeblich belagerten. 421 griff der neue Sassanidenkönig Bahram V. persönlich in die Kämpfe ein, entsetzte Nisibis und griff dann die Römer an, die sich aber behaupten konnten. Der anschließende Friedensvertrag von 422 war für die Römer recht günstig, zumal Bahram den vorher verfolgten Christen die freie Religionsausübung in Persien gestattete, während die Römer diese auch den wenigen Zoroastriern im Imperium zustanden und sich vermutlich zu symbolischen Geldzahlungen an die Perser verpflichteten, die als Subsidien verbrämt wurden.[7]

441 brachen erneut Kampfhandlungen aus; offenbar hatte Theodosius den Sassaniden nach dem Tod Bahrams V. die zuvor vereinbarten Zahlungen verweigert. Der neue König Yazdegerd II. drang mit seinem Heer auf römisches Gebiet vor, schloss aber, sobald der Kaiser die Tributzahlungen wieder aufgenommen hatte, bereits nach wenigen Wochen wieder Frieden; dieser sollte bis 502 Bestand haben (siehe auch Römisch-Persische Kriege).[8]

Im Westen kam es mit den Hunnen auf dem Balkan zu Kämpfen, obwohl Ostrom den Hunnen vielfach Subsidien zahlte, ohne sie dadurch von Plünderungszügen abhalten zu können. 395, also zur Zeit des Arcadius, war es sogar zu einem Hunneneinbruch im römischen Orient gekommen; die Angreifer passierten damals die Kaukasuspässe, plünderten die sassanidische Provinzen Mesopotamiens und stießen auch auf oströmisches Gebiet vor, bevor sie 397 gestoppt werden konnten.[9] Die Bedrohung durch die Steppenvölker scheint Ostrom und Persien zeitweilig zur Kooperation bewogen zu haben. Im Vertrag von Margus hatten die Oströmer den Hunnen unter Attila und Bleda weitreichende Konzessionen gemacht und Zahlungen geleistet, diese aber später wieder eingestellt, was hunnische Gegenaktionen zur Folge hatte. Insbesondere in den 440er Jahren wurden die Balkanprovinzen von den Hunnen verwüstet, ohne dass es den kaiserlichen Truppen gelang, die Lage zu stabilisieren. 447 erlitten die Römer eine schwere Niederlage und mussten sich zu sehr hohen Tributen verpflichten. Gegen Ende der Herrschaft des Theodosius scheiterte ein Versuch der Oströmer, den Hunnenkönig Attila zu ermorden, siehe den Bericht des Geschichtsschreibers Priskos. Theodosius’ Nachfolger verweigerte (wie bereits Theodosius) den Hunnen wieder die Tribute und hatte diesmal mehr Erfolg, zumal Attila 452 im Westen gebunden war und 453 verstarb.

Die Beziehung zu Westrom

Nicht zur Außen-, sondern zur Innenpolitik zählten die Beziehungen zwischen Ostrom und der westlichen Reichshälfte, in der zunächst (bis 423) Theodosius’ Onkel Honorius und ab 425 sein Vetter Valentinian III. herrschten.[10] Die Kontakte blieben trotz mancher Spannungen am Anfang des 5. Jahrhunderts und unter Constantius III., der 421 sogar einen Bürgerkrieg gegen Theodosius vorbereitete, eng. Als nach Honorius' Tod der Usurpator Johannes in Ravenna das Kaisertum beanspruchte, schickte Theodosius Anfang 425 Truppen nach Italien, die Johannes besiegten und seinen sechsjährigen Vetter Valentinian im Herbst 425 als neuen Augustus des Westens etablierten. Theodosius, der offenbar vor der Usurpation geplant hatte, den Westen von Konstantinopel aus selbst zu regieren, sandte nun eigens seinen magister officiorum Helio nach Italien, um die Kaiserkrönung vorzunehmen. Valentinian III. wurde einige Jahre später zudem Theodosius' Schwiegersohn und besuchte anlässlich der Heirat mit Licinia Eudoxia 437 persönlich Konstantinopel, um gemeinsam mit Theodosius aufzutreten und die Eintracht beider Reichshälften zu demonstrieren. Bei dieser Gelegenheit gab der Westen auch seine Ansprüche auf das seit Jahrzehnten zwischen den beiden Kaiserhöfen umstrittene Illyricum auf, das damit endgültig an den Osten fiel.

Bereits 431 schickte Theodosius Truppen unter seinem Heermeister Aspar in den Westen, um in Nordafrika gegen Geiserich zu kämpfen, und 441 entsandte er eine große Flotte, diesmal, um Westrom auf Sizilien im Kampf gegen die Vandalen beizustehen; man musste die Operation aber abbrechen, als im Orient die Perser angriffen.

Insgesamt ist das Bewusstsein, nur zwei Hälften eines einzigen Imperiums darzustellen, unter Theodosius II. noch vielfach greifbar und wurde gezielt gefördert: So erfolgte die Ernennung der wichtigsten Beamten durch die beiden Kaiser normalerweise in gegenseitiger Absprache; man erkannte den Konsul an, der im jeweils anderen Reichsteil ernannt wurde, und datierte nach allen beiden; Gesetze des einen Kaisers galten meist auch im jeweils anderen Reichsteil; in den Senatscurien in Rom und Konstantinopel waren jeweils die Büsten beider Augusti aufgestellt, und auch finanzielle Unterstützung einer Reichshälfte für die andere war keine Seltenheit. Dabei erwies sich der Osten bereits früh als der erfolgreichere und stabilere Reichsteil. Dazu trugen auch die überwiegend friedlichen Beziehungen zu Persien bei, die den römischen Orientprovinzen eine ökonomische Blüte ermöglichten. Der Vorwurf der älteren Forschung, Theodosius II. habe den zunehmend instabilen Westen des Reiches barbarischen Angriffen preisgegeben, um seine Reichshälfte zu schonen, ist sicher ungerechtfertigt.

Tod und Nachfolge

Theodosius II. starb 450 überraschend an den Folgen eines Reitunfalls: Bei einem Ausritt stürzte er, brach sich offenbar das Rückgrat und starb nach drei Tagen. Sein Nachfolger wurde Markian, der die Schwester seines Vorgängers, Pulcheria, heiratete und so wenigstens formal die theodosianische Dynastie fortführte. Der neue Kaiser wurde von Valentinian III., der vergeblich Mitsprache in der Nachfolgefrage beanspruchte, aber dennoch erst 452 anerkannt.

Bewertung

Theodosius galt seit Edward Gibbon lange Zeit als ein schwacher, antriebsarmer Herrscher, der während seiner gesamten Regierungszeit nie in größeren Maßen in die (weltlichen) Regierungsgeschäfte eingegriffen habe, sondern ein Spielball von mächtigen Funktionären wie Anthemius, Frauen wie Pulcheria und Eunuchen wie Chrysaphius geblieben sei. In jüngster Zeit haben Althistoriker begonnen, diese Sichtweise zu revidieren. Zunehmend wird Theodosius II. nun als durchaus geschickter und zielstrebiger Augustus betrachtet, der ab etwa 420 sehr wohl selbst die Zügel der Regierung in Händen gehalten habe. Die Rolle der Kaiserfrauen sei in den Quellen aus verschiedenen Gründen überzeichnet worden, und Männer wie Chrysaphius habe der Herrscher bewusst aufgebaut, um sich der Tagespolitik und damit der Kritik zu entheben. Es scheint ihm zudem, anders als den weströmischen Kaisern, gelungen zu sein, den Einfluss der Militärs auf die Geschicke des Reiches nicht zu groß werden zu lassen und den Vorrang der zivilen Verwaltung alles in allem zu behaupten. Theodosius habe zudem, so etwa Giusto Traina, wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des oströmischen Hofzeremoniells gehabt und damit entscheidende Weichenstellungen auf dem Weg von der römischen zur byzantinischen Monarchie vorgenommen. Ob sich diese Neueinschätzung des Kaisers durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Fergus Millar vertritt die These, unter Theodosius II. sei insgesamt der Wandel der östlichen Hälfte des Römischen Reiches in das griechisch-byzantinische Reich des Mittelalters wesentlich vorangeschritten. Diese These ist von Averil Cameron und anderen angegriffen worden, die betonen, dass römisch-lateinische Traditionen im Osten noch im 6. Jahrhundert lebendig und prägend gewesen seien.

Titel (genauer):

Nach dem Tod seines Vaters Arcadius wurde der erst siebenjährige Theodosius am 1. Mai 408 zum alleinigen Kaiser des Oströmischen Reiches erhoben, nachdem er nominell bereits im Januar 402, nur wenige Monate alt, als Augustus zum Mitkaiser ernannt worden war.

Das Byzantinische Reich, verkürzt auch nur Byzanz, oder – aufgrund der historischen Herkunft – das Oströmische Reich bzw. Ostrom war ein Kaiserreich im östlichen Mittelmeerraum. Es entstand im Verlauf der Spätantike nach der so genannten Reichsteilung von 395 aus der östlichen Hälfte des Römischen Reiches. Das von der Hauptstadt Konstantinopel – auch „Byzanz“ genannt – aus regierte Reich erstreckte sich während seiner größten Ausdehnung Mitte des sechsten Jahrhunderts von Italien und der Balkanhalbinsel bis zur Arabischen Halbinsel und nach Nordafrika, war aber seit dem siebten Jahrhundert weitgehend auf Kleinasien und Südosteuropa beschränkt. Mit der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen im Jahr 1453 endete das Reich.

https://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinisches_Reich

Sein Vorgänger war sein Vater Arcadius.

Sein Nachfolger wurde Markian, der die Schwester seines Vorgängers, Pulcheria, heiratete und so wenigstens formal die theodosianische Dynastie fortführte. Der neue Kaiser wurde von Valentinian III., der vergeblich Mitsprache in der Nachfolgefrage beanspruchte, aber dennoch erst 452 anerkannt.

Gestorben:

Theodosius II. starb 450 überraschend an den Folgen eines Reitunfalls: Bei einem Ausritt stürzte er, brach sich offenbar das Rückgrat und starb nach drei Tagen.

Theodosius heiratete Augusta Aelia Eudocia (Griechin) am 7 Jun 421. Aelia (Tochter von Leontius (Grieche)) wurde geboren in cir 400 in Athen; gestorben am 20 Okt 460 in Jerusalem; wurde beigesetzt in Stephanuskirche, Jerusalem. [Familienblatt] [Familientafel]

|

Arcadius (Römer) wurde geboren in cir 377 in Hispanien; gestorben am 1 Mai 408 in Konstantinopel.

Arcadius (Römer) wurde geboren in cir 377 in Hispanien; gestorben am 1 Mai 408 in Konstantinopel.  Kaiser Theodosius II. (Römer)

Kaiser Theodosius II. (Römer)  Placidia (Römerin)

Placidia (Römerin)  Nobilissima Anicia Juliana (Römerin)

Nobilissima Anicia Juliana (Römerin)