| 1. | König Theuderich III. von Neustrien (Merowinger) wurde geboren in cir 653; gestorben in zw 02 Sep 690 und 12 Apr 691; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Vaast. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Theuderich_III. Familie/Ehepartner: N. [Familienblatt] [Familientafel]

Theuderich heiratete Amalberga in 673. [Familienblatt] [Familientafel]

Theuderich heiratete Königin Chrodechild (Doda) (Arnulfinger) in cir 677. Chrodechild (Tochter von Ansegisel (Arnulfinger) und Begga von Heristal) wurde geboren in cir 650 in Heristal; gestorben am nach Mai 692. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 2. | Crotlinde von Neustrien (Merowinger) |

| 3. | Notizen: Es wird diskutiert ob sie die Tochter von Theuderich III. und seiner zweiten Frau Amalberga oder von Hugobert aus der Familie der Hugobertiner und der Irmina von Oeren ist. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 4. | König Chlodwig III. von Neustrien (Merowinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Chlodwig_III. |

| 5. |  Childebert III. von Neustrien (Merowinger) Childebert III. von Neustrien (Merowinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Childebert_III. Childebert heiratete N (Franken) in cir 694. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 6. | Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_von_Laon Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 7. | König Dagobert III. von Neustrien (Merowinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Auszug aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Dagobert_III. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 8. | König Chlothar IV. (Merowinger) Notizen: Auszug aus: Chlothar IV. (* vielleicht 685; † 719) war merowingischer Frankenkönig in Austrasien von 717 bis 719. |

| 9. |  Königin Bertrada von Laon, die Jüngere Königin Bertrada von Laon, die Jüngere Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: Bertrada of Laon, also Bertha Broadfoot Bertrada heiratete Pippin III. (Karolinger) in cir 740. Pippin (Sohn von Karl Martell und Rotrud (Chrotrudis) (Widonen?)) wurde geboren in cir 715; gestorben am 24 Sep 768 in St. Denis. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 10. |  König Theuderich IV. Merowinger König Theuderich IV. Merowinger Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Auszug aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Theuderich_IV. |

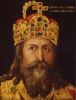

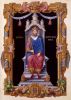

| 11. |  Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: Charlemagne or Charles the Great, numbered Charles I Karl heiratete Himiltrud N. in vor 767. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Desiderata ? (Langobardin) in vor 768. Desiderata wurde geboren in vor 754; gestorben in nach 771. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Kaiserin Hildegard (Alemannin) (Geroldonen) in 771. Hildegard (Tochter von Gerold I. von Anglachgau (Geroldonen) und Imma (Hemma) (Alemannin)) wurde geboren in cir 758; gestorben am 30 Apr 783 in Diedenhofen an der Mosel. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Fastrade von Franken in Okt 783. Fastrade wurde geboren in cir 765; gestorben am 10 Aug 794; wurde beigesetzt in Stift St. Alban vor Mainz. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Luitgard aus Alemannien in vor 796. Luitgard gestorben am 4 Jun 800 in Kloster Saint-Martin in Tours,. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 12. |  König Karlmann I. (Karolinger) König Karlmann I. (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Carloman_I |

| 13. | G. (Karolinger) |

| 14. | Pippin (Karolinger) |

| 15. | Berthe (Karolinger) Notizen: Berthe ist nur in der französischen Version Wikipedia aufgeführt. |

| 16. | Rothaid (Karolinger) |

| 17. | Adelheid (Karolinger) |

| 18. |  Pippin (Karolinger), der Bucklige Pippin (Karolinger), der Bucklige Notizen: 792, Pippin, der sich offenbar innerhalb der Rangfolge im Reich zurückgesetzt sah, erhob sich 792 erfolglos gegen Karl. Er wurde anschliessend in der Abtei Prüm inhaftiert. |

| 19. | Karl (Karolinger), der Jüngere |

| 20. | Adelheid (Karolinger) |

| 21. | Rotrud (Karolinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Rotrud Familie/Ehepartner: Graf Rorgon I. (Rorico Rorich) von Maine (von Rennes). Rorgon wurde geboren in cir 770; gestorben am 16 Jun 839. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 22. |  König Karlmann (Pippin) (Karolinger), von Italien König Karlmann (Pippin) (Karolinger), von Italien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Pippin_(Italien) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

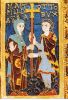

| 23. |  Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: Louis the Pious, also called the Fair, and the Debonaire Familie/Ehepartner: N. (Konkubine des Ludwig I.) N.. [Familienblatt] [Familientafel]

Ludwig heiratete Kaiserin Irmingard von Haspengau in 794. Irmingard (Tochter von Inrgam von Haspengau) wurde geboren in cir 780; gestorben am 3 Okt 818 in Angers, FR; wurde beigesetzt in Angers, FR. [Familienblatt] [Familientafel]

Ludwig heiratete Kaiserin Judith von Altdorf (Welfen) in Feb 819. Judith (Tochter von Graf Welf I. von Schwaben und Bayern (Welfen) und Eilgive (Heilwig) von Sachsen) wurde geboren in cir 795; gestorben am 19 Apr 843; wurde beigesetzt in St. Martin, Tours. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 24. | Lothar (Karolinger) Notizen: Name: |

| 25. | Berta (Karolinger) |

| 26. | Gisela (Karolinger) |

| 27. | Hildegard (Karolinger) |

| 28. | Theodrata (Karolinger) |

| 29. | Hiltrud (Karolinger) Familie/Ehepartner: Graf Eberhard I. von Calw. Eberhard wurde geboren in 775; gestorben in 811. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 30. | Ludwig von Maine Notizen: Ludwig war der einzige Sohn des Rorgon, des späteren Grafen von Maine aus dem Haus der Rorgoniden und der Rotrud, der Tochter Karls des Grossen. |

| 31. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_(Italien) Bernhard heiratete Kunigunde N. in cir 815. Kunigunde gestorben in nach 15 Jun 835. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 32. | Alpheidis (Alpais) N. Notizen: Name: Alpheidis heiratete Beggo I. von Paris in cir 806. Beggo (Sohn von Gerhard I. von Paris und Rotrud N.) wurde geboren in zwischen 755 und 760; gestorben am 28 Okt 816. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 33. | Graf Arnulf (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Unehelicher Sohn von Kaiser Ludwig I. |

| 34. |  Kaiser Lothar I. von Lothringen Kaiser Lothar I. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_I._(Frankenreich) Lothar heiratete Kaiserin Irmgard von Tours (von Erstein), die Heilige am 15 Okt 821 in Diedenhofen an der Mosel. Irmgard (Tochter von Hugo von Tours und Aba (Ava) N.) wurde geboren in cir 805; gestorben am 20 Mrz 851. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 35. | König Pippin I. von Aquitanien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Pepin_I_of_Aquitaine Familie/Ehepartner: Ringart (Hringart) von Madrie. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 36. |  König Ludwig II. (Karolinger), der Deutsche König Ludwig II. (Karolinger), der Deutsche Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: Louis the German also known as Louis II Ludwig heiratete Hemma (Welfen) in 827. Hemma (Tochter von Graf Welf I. von Schwaben und Bayern (Welfen) und Eilgive (Heilwig) von Sachsen) wurde geboren in 808; gestorben am 31 Jan 876. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 37. |  Prinzessin Gisela von Frankreich (Karolinger) Prinzessin Gisela von Frankreich (Karolinger) Notizen: lebte als Witwe in Flandern; 874 urkundlich bezeugt. Gisela heiratete Markgraf Eberhard von Italien (von Friaul) (Unruochinger) in zw 836 und 840 in Abtei Cysoing. Eberhard (Sohn von Graf Unruoch (Hunroch Henrok) von Friaul (Ternois) (Unruochinger) und Angiltrud N.) wurde geboren in cir 812; gestorben in zw 864 und 866 in Königreich Italien; wurde beigesetzt in Abtei Cysoing. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 38. |  Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_the_Bald Karl heiratete Königin Irmtrud von Orleans am 14 Dez 824 in Abtei Saint-Pierre de Hasnon, Valenciennes. Irmtrud (Tochter von Odo von Orléans und Ingeltrud von Fézensac) gestorben am 6 Okt 869 in Abtei Saint-Pierre de Hasnon, Valenciennes. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Kaiserin Richildis von Vienne am 22 Jan 870. Richildis (Tochter von Graf Buvinus (Bovin, Bivin) von Metz und Richeut ? von Arles (von Vienne) (Bosoniden)) wurde geboren in cir 845; gestorben am 2 Mai 910. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 39. | Prinzessin von Aquitanien Notizen: Verbindung nicht sicher. Sie könnte auch Ratger von Limoges geheiratet haben. Familie/Ehepartner: Graf Gerhard I. von Auvergne (Ramnulfiden). Gerhard gestorben in cir 25 Jun 841 in Fontenoy. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 40. | Graf Astulf von Calw Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 41. | Pippin (Vermandois) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Pippin_(Vermandois) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 42. | Susanna von Paris Notizen: Im Bericht ihres Sohnes Adalhard und ihrer Enkelin, Adelheid von Friaul, soll Susanne die Tochter des Beggo I. von Paris mit seiner Gemahlin Alpheidis sein. Im Bericht von Beggo I. ist sie jedoch die Tochter einer unbekannten 1. Ehefrau Beggos I.? Susanna heiratete Graf Wulfhard I. von Flavigny in 825/830. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 43. |  König Ludwig II. von Italien König Ludwig II. von Italien Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_II._(Italien) Ludwig heiratete Engelberga (Angilberga) von Parma ? in nach 5 Okt 851. Engelberga gestorben in zw 890 und 891. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 44. |  Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien Notizen: Name: Irmgard heiratete Graf Giselbert (Gisbert) im Maasgau am vor Mrz. 846. Giselbert gestorben in zw 14 Jun 877 und 06 Sep 885. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 45. |  König Lothar II. von Lothringen König Lothar II. von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_II._(Lothringen) Familie/Ehepartner: Walrada (Maas-Mosel). [Familienblatt] [Familientafel]

Lothar heiratete Theutberga von Arles (von Vienne) (Bosoniden) in Nov 855. Theutberga (Tochter von Graf Boso von Arles (von Italien) (Bosoniden), der Alte ) gestorben in nach 869 in Metz, Abtei Sainte-Glossinde. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: N. (Mutter von Bertha) N.. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 46. | König Pippin II. von Aquitanien Notizen: 838, Nachfolger seines Vaters als König in Aquitanien |

| 47. | Erzbischof Karl von Mainz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Aquitanien |

| 48. |  Äbtissin Hildegard (Karolinger) Äbtissin Hildegard (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_(Tochter_Ludwigs_des_Deutschen) |

| 49. |  Karlmann (Karolinger) Karlmann (Karolinger) Notizen: English: Carloman of Bavaria Familie/Ehepartner: Liutswind (Liutwind Liutswinda) (Liutpoldinger?). Liutswind gestorben in vor 891. [Familienblatt] [Familientafel]

Karlmann heiratete (Ernste) in vor 861. (Tochter von Ernst I. im Nordgau (Ernste)) gestorben in nach 8 Aug 879. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 50. |  Äbtissin Bertha (Karolinger) Äbtissin Bertha (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bertha_(Fraumünster) |

| 51. | Ingeltrud von Italien (von Friaul) (Unruochinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ingeltrud Familie/Ehepartner: princeps militiae Heinrich I. (Babenberger/Popponen). Heinrich (Sohn von (Christian?) (Babenberger/Popponen) ) und Heilwig) gestorben am 28 Aug 886 in vor Paris; wurde beigesetzt in St. Médard, Soissons, FR. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 52. | Gräfin Judith von Friaul (Unruochinger) Notizen: Es ist schwierig die genaue Situation von Judith herauszufinden. Es führen mich zwei Linien zu ihr mit jeweils zwei verschiedenen Partner, Adalbert II. im Thurgau sowie Anulf I. von Bayern. Dazu habe ich Angaben gefunden wonach sie auch mit einem weiteren Mann, Konrad II. von Burgund mind. ein Kind hatte. Ich finde aber keine Nachweise, dass sie drei Ehemänner hatte. (ms) Judith heiratete Graf Adalbert II. im Thurgau (Hunfriedinger) in cir 864. Adalbert (Sohn von Graf Adalbert I. beider Rätien (Hunfriedinger)) gestorben in zw 903 und 905. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Markgraf Konrad II von Burgund. Konrad gestorben in 881. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Herzog Arnulf I. von Bayern (Luitpoldinger), der Böse . Arnulf (Sohn von Markgraf Luitpold von Karantanien und Oberpannonien und Kunigunde von Schwaben) gestorben am 14 Jul 937 in Regensburg, DE; wurde beigesetzt in Kloster St. Emmeram, Regensburg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 53. |  Kaiser Berengar I. von Italien (Unruochinger) Kaiser Berengar I. von Italien (Unruochinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berengar_I. Berengar heiratete Gräfin Bertila von Camerino und Spoleto in cir 880. Bertila (Tochter von Graf Suppo von Camerino und Spoleto) gestorben in 915. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 54. | Prinzessin Judith von Franken Judith heiratete König Ethelwulf (Æthelwulf) von England in 856. Ethelwulf (Sohn von König Egbert III. von Wessex (England) und Redburga) gestorben am 31 Jan 858; wurde beigesetzt in Winchester. [Familienblatt] [Familientafel] Judith heiratete Ethelbald (Æthelbald) von England in 858. Ethelbald (Sohn von König Ethelwulf (Æthelwulf) von England und Osburga (der Yutes)) wurde geboren in cir 834; gestorben in 860. [Familienblatt] [Familientafel] Judith heiratete Graf Balduin I. von Flandern, der Gute in Dez 863 in Auxerre. Balduin gestorben in 879. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 55. |  König Ludwig II. von Frankreich (Karolinger), der Stammler König Ludwig II. von Frankreich (Karolinger), der Stammler Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Der Beiname Stammler des Karolingers Ludwig III hat natürlich nichts mit unserem Familiennamen zu tun. Er bekam diesen weil er Stotterer war. Trotzdem war er scheinbar einer unserer Vorfahren. Familie/Ehepartner: von Rennes (von Bretagne). [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Königin Ansgard von Burgund in Mrz 862, und geschieden in nach 866. Ansgard (Tochter von Graf Harduin von Burgund) gestorben in an einem 02 Nov nach 879. [Familienblatt] [Familientafel]

Ludwig heiratete Gräfin Adelheid von Paris (von Friaul) in 875. Adelheid (Tochter von Pfalzgraf Adalhard von Flavigny (von Paris)) wurde geboren in 850; gestorben am 18 Nov 901 in Laon. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 56. | König Karl von Frankreich (Karolinger) |

| 57. | Abt Karlmann von Frankreich (Karolinger) |

| 58. | Abt Lothar von Frankreich (Karolinger) |

| 59. | Äbtissin Ermentrud von Frankreich (Karolinger) |

| 60. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |

| 61. | Gisela von Frankreich (Karolinger) |

| 62. | Äbtissin Rotrud von Frankreich (Karolinger) |

| 63. | Notizen: Gestorben: Rothild heiratete Graf Rotger (Roger) von Maine (Zweites Haus) in Datum unbekannt. Rotger gestorben in vor 31 Okt 900. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 64. | Karl von Frankreich (Karolinger) |

| 65. | Herzog Ranulf I. (Rainulf) von Poitou (von Auvergne) (Ramnulfiden) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ramnulf_I._(Poitou) Ranulf heiratete Gräfin Ermengarde? von Maine in cir 845. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 66. | Graf Eberhard II. von Calw Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 67. | Bernhard (Vermandois) |

| 68. | Pippin (Vermandois) |

| 69. |  Graf Heribert I. von Vermandois (Karolinger) Graf Heribert I. von Vermandois (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_I._(Vermandois) Familie/Ehepartner: Adela von Meaux. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 70. | Pfalzgraf Adalhard von Flavigny (von Paris) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Adalard_of_Paris Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 71. |  Graf Vulgrin I. von Périgord (von Angoulême) Graf Vulgrin I. von Périgord (von Angoulême) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Vulgrin_I._(Angoulême) Familie/Ehepartner: Regelindis von Septimanien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 72. | Ermengarde von Italien Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_von_Italien Ermengarde heiratete König Boso von Vienne in zw Mär und Jun 876. Boso (Sohn von Graf Buvinus (Bovin, Bivin) von Metz und Richeut ? von Arles (von Vienne) (Bosoniden)) wurde geboren in zw 825 und 828; gestorben am 11 Jan 887. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 73. |  Erenfried I. vom Keldachgau Erenfried I. vom Keldachgau Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: Adelgunde von Burgund. Adelgunde (Tochter von Markgraf Konrad II von Burgund und Gräfin Judith von Friaul (Unruochinger)) wurde geboren in 860 ?; gestorben in 902 ?. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 74. |  Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Reginhar, auch Reginar I. genannt, (* um 850; † zwischen dem 25. August 915 und dem 19. Januar 916 in Meerssen) war ein führender fränkischer Großer im nördlichen Lotharingien (Niederlothringen) im 9. und 10. Jahrhundert. Er ist der Begründer der Sippe der Reginare, zu denen auch das bis 1918 regierende Haus Hessen gehört. Familie/Ehepartner: Prinzessin Ermentrud (Irmintrud) von Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Alberada N.. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 75. | Hugo von Elsass (von Lothringen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_(Elsass) |

| 76. | Gisela von Nevilles (von Lothringen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gisela_von_Nivelles Familie/Ehepartner: Graf Gottfried in Friesland. Gottfried gestorben in 885 in Herwen, heute Provinz Gelderland, Niederlande). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 77. | Prinzessin Bertha von Lotharingien Bertha heiratete Graf Diebold (Theotbald) von Arles (Bosoniden) in cir 879. Diebold (Sohn von Herzog Hugbert in Transjuranien (von Arles) (Bosoniden)) wurde geboren in zw 850 und 860; gestorben in 898. [Familienblatt] [Familientafel]

Bertha heiratete Adalbert von Toscana in cir 895. Adalbert gestorben in 915. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 78. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnolf_von_Kärnten Arnolf heiratete (Geliebte des Arnulf von Kärnten) in cir 888. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Ellinrat N.. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Oda (Konradiner?). Oda wurde geboren in cir 873/874 in Velden; gestorben in nach 30 Nov 903. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 79. | Adalbert (Babenberger/Popponen) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_von_Babenberg |

| 80. | Graf Adalhard (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Name: |

| 81. | Graf Heinrich (Babenberger/Popponen) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 82. | Hedwig (Hathui, Haduwig) (Babenberger/Popponen) Hedwig heiratete Herzog Otto I. von Sachsen (Liudolfinger) in cir 869. Otto (Sohn von Herzog Liudolf von Sachsen (Liudofinger) und Gräfin Oda Billung) wurde geboren in cir 836; gestorben am 30 Nov 912; wurde beigesetzt in Stift Gandersheim, Bad Gandersheim, Niedersachsen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 83. | Markgraf Burkhard I. (Burchard) von Schwaben (in Rätien) (Hunfriedinger / Burchardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D20785.php Familie/Ehepartner: Liutgard? von Sachsen?. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 84. |  Adalbert von Thurgau (im Zürichgau) Adalbert von Thurgau (im Zürichgau) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Zürichgau Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 85. | Adelgunde von Burgund Notizen: Gestorben: Familie/Ehepartner: Erenfried I. vom Keldachgau. Erenfried (Sohn von Graf Giselbert (Gisbert) im Maasgau und Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien) wurde geboren in 855; gestorben in 931. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 86. | Eberhard von Bayern (Luitpoldinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_(Bayern) Familie/Ehepartner: Liutgard von Lothringen-Verdun ?. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 87. |  Arnulf II. von Bayern (Luitpoldinger) Arnulf II. von Bayern (Luitpoldinger) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnulf_II._(Bayern) Arnulf heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 88. | Graf Heinrich von Radenz und Rangau (Luitpoldinger) Notizen: Interessanter Bericht über die Comitate und Gaue in Franken. Familie/Ehepartner: Herzogin Baba in Sachsen. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 89. |  Judith von Bayern Judith von Bayern Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Bayern_(925–985) Familie/Ehepartner: Herzog Heinrich I. von Bayern (Liudofinger). Heinrich (Sohn von König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) und Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige ) wurde geboren in zw 919 und 922; gestorben am 1 Nov 955 in Pöhlde. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 90. |  Prinzessin Gisela von Italien (von Friaul) (Unruochinger) Prinzessin Gisela von Italien (von Friaul) (Unruochinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friaul Gisela heiratete Markgraf Adalbert von Ivrea, der Reiche in vor 900. Adalbert (Sohn von Markgraf Ansgar von Ivrea) gestorben in zw 923 und 925. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 91. |  Graf Balduin II. von Flandern, der Kahle Graf Balduin II. von Flandern, der Kahle Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_II._(Flandern) Balduin heiratete Prinzessin Elftrude (Ælfthryd) von England in cir 884. Elftrude (Tochter von König Alfred von England, der Grosse und Alswith (Ealhswith) Mucill) gestorben am 7 Jun 929; wurde beigesetzt in Gent (St. Peter). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 92. |  König Ludwig III. von Frankreich (Karolinger) König Ludwig III. von Frankreich (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_III_of_France |

| 93. |  König Karlmann II von Frankreich (Karolinger) König Karlmann II von Frankreich (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Carloman_II |

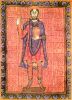

| 94. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |

| 95. | Prinzessin Ermentrud (Irmintrud) von Frankreich Notizen: Die Verbindung mit Reginar I. gilt nicht als gesichert??? Familie/Ehepartner: Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen. Reginar (Sohn von Graf Giselbert (Gisbert) im Maasgau und Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien) wurde geboren in cir 850; gestorben in zw 25 Aug 915 und 19 Jan 916 in Meerssen. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 96. | Gisla (Gisela) von Frankreich (Karolinger) Familie/Ehepartner: R. von Troyes. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 97. |  König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Über die ehelichen Kinder hinaus hatte Karl uneheliche Kinder, darunter: Karl heiratete Frederuna (Immedinger ?) in vor 19 Apr 907. Frederuna wurde geboren in cir 887; gestorben am 10 Feb 917 in Lothringen. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Prinzessin Edgiva (Eadgifu) von England in zw 917 und 919. Edgiva (Tochter von König Eduard I. von England und Aelflede (Elfleda) (England)) gestorben in nach 951. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 98. |  Graf Hugo I. von Maine (Zweites Haus) Graf Hugo I. von Maine (Zweites Haus) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Titel (genauer): Hugo heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 99. | Graf Ranulf II. von Poitou (Ramnulfiden) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ramnulf_II._(Poitou) Familie/Ehepartner: Ada (Ermengard ?) N.. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Geliebte Ranulf’s. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 100. | Conrad I. von Calw Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 101. |  Graf Heribert II. von Vermandois (Karolinger) Graf Heribert II. von Vermandois (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_II._(Vermandois) Familie/Ehepartner: Gräfin Adele von Frankreich (von Neustrien). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 102. |  Beatrix von Vermandois Beatrix von Vermandois Familie/Ehepartner: König Robert I. von Frankreich (von Neustrien). Robert (Sohn von Graf Robert von Paris (von Frankreich), der Tapfere und Gräfin Adelheid (Aelis) von Tours) wurde geboren in 866; gestorben am 15 Jun 923 in Soissons, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 103. |  (zweite Tochter von Heribert I.) von Vermandois (zweite Tochter von Heribert I.) von Vermandois Familie/Ehepartner: Graf Gebhard von Schwaben (im Ufgau). Gebhard (Sohn von Eberhard im Niederlahngau (in der Ortenau) und Wiltrud (Walahonen)) gestorben in nach 15 Jan 947. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 104. |  Gräfin Kunigunde (oder Adela, Adele) von Vermandois Gräfin Kunigunde (oder Adela, Adele) von Vermandois Notizen: Name: Kunigunde heiratete Graf Udo I. in der Wetterau in 918. Udo (Sohn von Graf Gebhard in der Wetterau (Konradiner)) wurde geboren in cir 900; gestorben am 12 Dez 949. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 105. |  Gräfin Adelheid von Paris (von Friaul) Gräfin Adelheid von Paris (von Friaul) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: 901 urkundlich bezeugt. Adelheid heiratete König Ludwig II. von Frankreich (Karolinger), der Stammler in 875. Ludwig (Sohn von Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle und Königin Irmtrud von Orleans) wurde geboren am 1 Nov 846; gestorben am 10 Apr 879 in Compiègne, Frankreich; wurde beigesetzt in Compiègne, Abtei Saint-Corneille. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 106. | Abt Wulfhard von Paris (von Flavigny) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wulfhard_von_Flavigny |

| 107. |  Graf Alduin I. von Angoulême-Périgord (Haus Taillefer) Graf Alduin I. von Angoulême-Périgord (Haus Taillefer) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alduin_I._(Angoulême) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 108. |  Wilhelm I. von Périgord Wilhelm I. von Périgord Anderer Ereignisse und Attribute:

Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 109. | Willa von Burgund Notizen: Willa heiratete 912 in zweiter Ehe den Grafen Hugo von Vienne, der 924 König von Niederburgund und 926 als Hugo I. König von Italien wurde. Familie/Ehepartner: König Rudolf I. von Hochburgund (Welfen). Rudolf (Sohn von Herzog Konrad II. von Auxerre (Welfen) und Walrada N.) gestorben am 25 Okt 912. [Familienblatt] [Familientafel]

Willa heiratete König Hugo I. von Niederburgund (von Italien) (Bosoniden) in nach 912. Hugo (Sohn von Graf Diebold (Theotbald) von Arles (Bosoniden) und Prinzessin Bertha von Lotharingien) wurde geboren in vor 887; gestorben am 10 Apr 947 in Arles. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 110. | Irmgard von Vienne Familie/Ehepartner: Graf Manasses I. von Vergy (von Burgund). Manasses gestorben in cir 919. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 111. |  Graf Eberhard I. im Keldachgau und Bonngau Graf Eberhard I. im Keldachgau und Bonngau Anderer Ereignisse und Attribute:

Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 112. | Kunigunde (Cunégonde) von Frankreich Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Kunigunde_(Enkelin_Ludwigs_des_Stammlers) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

Kunigunde heiratete Pfalzgraf Wigerich von Lothringen (von Aachen) (Wigeriche) in vor 910. Wigerich (Sohn von Graf Odoacar von Lothringen) wurde geboren in cir 870; gestorben in zw 916 und 918; wurde beigesetzt in Abtei Hastière. [Familienblatt] [Familientafel]

Kunigunde heiratete Graf Richwin (Wigerich) von Verdun in cir 920. Richwin (Sohn von Graf Odoacar von Bliesgau (von Ardennengau)) gestorben in 923. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 113. |  Herzog Giselbert von Lothringen Herzog Giselbert von Lothringen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Giselbert_von_Lothringen Giselbert heiratete Prinzessin Gerberga von Sachsen in 928. Gerberga (Tochter von König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) und Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige ) wurde geboren in zw 913 und 914 in Nordhausen; gestorben am 5 Mai 984. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 114. |  Graf Reginar II. von Hennegau Graf Reginar II. von Hennegau Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Reginar_II. Familie/Ehepartner: Adelheid von Autun (von Burgund). Adelheid (Tochter von Graf Richard von Autun (von Burgund) und Gräfin Adelheid von Auxerre) gestorben in nach 920. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 115. | Symphoria ? von Lothringen Familie/Ehepartner: Graf Berengar im Lommegau (von Namur). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 116. | Gräfin Reinhilde in Friesland (von Dänemark) Notizen: Reinhilde wird friesischer und dänischer Ursprung zugeschrieben, das letztere dürfte sich auf ihre Mutter beziehen. Familie/Ehepartner: Graf Theoderich (Dietrich) von Sachsen. Theoderich (Sohn von Graf Waltbert von Vreden und Altberg N.) wurde geboren in cir 872; gestorben in 916. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 117. |  Markgraf Boso von Toscana (von Tuscien) (Bosoniden) Markgraf Boso von Toscana (von Tuscien) (Bosoniden) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Boso_von_Tuscien Familie/Ehepartner: Prinzessin Willa von Hochburgund. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 118. |  König Hugo I. von Niederburgund (von Italien) (Bosoniden) König Hugo I. von Niederburgund (von Italien) (Bosoniden) Notizen: Ab 905 Regent für Ludwig den Blinden, der nach seiner Blendung praktisch regierungsunfähig war. Hugo heiratete Alda N. in vor 926. Alda wurde geboren in cir 910; gestorben in vor 932. [Familienblatt] [Familientafel]

Hugo heiratete Marozia von Tuszien in 932. Marozia wurde geboren in cir 892; gestorben in nach 932. [Familienblatt] [Familientafel] Hugo heiratete Königin Bertha von Schwaben (von Burgund) am 12 Dez 937. Bertha (Tochter von Herzog Burkhard II. (Burchard) von Schwaben (Hunfriedinger / Burchardinger) und Herzogin Reginlinde (von Schwaben)) wurde geboren in cir 907; gestorben in nach 2 Jan 966; wurde beigesetzt in Abtei Payerne, Waadt, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]

Hugo heiratete Willa von Burgund in nach 912. Willa (Tochter von König Boso von Vienne und Ermengarde von Italien) gestorben in 929. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 119. |  Gräfin Gerberga von Arles (Bosoniden) Gräfin Gerberga von Arles (Bosoniden) Gerberga heiratete Graf Fulko II. von Anjou, der Gute in 937. Fulko (Sohn von Graf Fulko I. von Anjou, der Rote und Rosilla von Loches) gestorben am 11 Nov 958; wurde beigesetzt in Basilique St. Martin, Tours. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 120. | König Zwentibold (Svatopluk) von Kärnten Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Zwentibold Zwentibold heiratete Oda von Sachsen (Liudolfinger) in zw 27 Mär und 13 Jun 897. Oda (Tochter von Herzog Otto I. von Sachsen (Liudolfinger) und Hedwig (Hathui, Haduwig) (Babenberger/Popponen)) wurde geboren in zw 875 und 880; gestorben in nach 952. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 121. | Ratold von Kärnten Notizen: Gestorben: |

| 122. | Ellinrat von Kärnten |

| 123. |  König Ludwig von Kärnten, das Kind König Ludwig von Kärnten, das Kind Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_das_Kind |

| 124. | Graf Heinrich (Babenberger/Popponen) Notizen: Name: Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 125. | Herzogin Baba in Sachsen Familie/Ehepartner: Graf Heinrich von Radenz und Rangau (Luitpoldinger). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 126. |  König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_the_Fowler Heinrich heiratete Hatheburg von Merseburg in 906, und geschieden. [Familienblatt] [Familientafel]

Heinrich heiratete Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige in 909. Mathilde (Tochter von Graf Theoderich (Dietrich) von Sachsen und Gräfin Reinhilde in Friesland (von Dänemark)) wurde geboren in cir 890; gestorben am 14 Mrz 968. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 127. | Oda von Sachsen (Liudolfinger) Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Oda heiratete König Zwentibold (Svatopluk) von Kärnten in zw 27 Mär und 13 Jun 897. Zwentibold (Sohn von Römischer Kaiser Arnolf (Arnulf Arnold) von Kärnten und (Geliebte des Arnulf von Kärnten)) wurde geboren in 870/871; gestorben am 13 Aug 900 in Schlachtfeld Susteren; wurde beigesetzt in Abtei Susteren. [Familienblatt] [Familientafel] Oda heiratete Gerhard I. von Metz (von Metzgau) (Matfriede) in 900. Gerhard (Sohn von Graf Adalhard II. von Metz (Matfriede) und (Matfriede)) wurde geboren in 870; gestorben am 22 Jun 926. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 128. | Herzog Burkhard II. (Burchard) von Schwaben (Hunfriedinger / Burchardinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Mögliche weitere Gattinen sind: ? von Udalrich und Luitgard (Liutgard) von Sachsen. Familie/Ehepartner: Herzogin Reginlinde (von Schwaben). Reginlinde (Tochter von Graf Eberhard I. von Thurgau (im Zürichgau) und Gisela) wurde geboren in zw 885 und 890; gestorben am 8 Aug 958 in Insel Ufenau, Zürichsee, Freienbach, SZ, Schweiz; wurde beigesetzt in Kloster Einsiedeln, SZ, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 129. |  Graf Eberhard I. von Thurgau (im Zürichgau) Graf Eberhard I. von Thurgau (im Zürichgau) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhardinger Familie/Ehepartner: Gisela. Gisela wurde geboren in 865; gestorben in 911. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 130. | Wichburg von Bayern (Luitpoldinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wichburg_von_Bayern Familie/Ehepartner: Pilgrim (Pilgrimiden). [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Hartwig I. von Bayern. Hartwig gestorben am 16 Jun 985. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 131. | Berthold (Perchtold) von Reisensburg (von Bayern) (Luitpoldinger) Notizen: Name: |

| 132. |  Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Babenberger Familie/Ehepartner: Richenza (Richarda, Richwarda, Rikchard) von Sualafeldgau (Ernste). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 133. |  Herzogin Judith von Kärnten Herzogin Judith von Kärnten Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Kärnten Familie/Ehepartner: Herzog Otto I. von Kärnten (von Worms) (Salier). Otto (Sohn von Herzog Konrad von Lothringen, der Rote und Prinzessin Liutgard von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen)) wurde geboren in cir 948; gestorben am 4 Nov 1004. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 134. |  Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Schweinfurt Familie/Ehepartner: Gräfin Eilika von Walbeck. Eilika (Tochter von Graf Liuthar von Walbeck und Gräfin Mathilde von Querfurt) gestorben am 19 Aug 1015; wurde beigesetzt in Kloster Schweinfurt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 135. |  Heinrich II. von Bayern (Liudolfinger), der Zänker Heinrich II. von Bayern (Liudolfinger), der Zänker Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_II,_Duke_of_Bavaria Heinrich heiratete Gisela von Burgund in 972. Gisela (Tochter von König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige und Adelana N.) wurde geboren in cir 950; gestorben am 21 Jul 1006 in Regensburg, DE; wurde beigesetzt in Kirche Niedermünster, Regensburg. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 136. |  Gerberga von Gandersheim Gerberga von Gandersheim Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerberga_II._(Gandersheim) |

| 137. |  Herzogin Hadwig von Bayern Herzogin Hadwig von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hadwig_(Schwaben) Familie/Ehepartner: Burkhard III. (Burchard) von Schwaben. Burkhard (Sohn von Herzog Burkhard II. (Burchard) von Schwaben (Hunfriedinger / Burchardinger) und Herzogin Reginlinde (von Schwaben)) wurde geboren in cir 915; gestorben in 973; wurde beigesetzt in Kloster Reichenau, Insel Reichenau, Bodensee. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 138. |  König Berengar II. von Italien (von Ivrea) König Berengar II. von Italien (von Ivrea) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Berengar_II. Berengar heiratete Markgräfin Willa von Toscana (Bosoniden) in vor 935. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 139. |  Markgraf Arnulf I. von Flandern, der Grosse Markgraf Arnulf I. von Flandern, der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnulf_I._(Flandern) Arnulf heiratete Gräfin Adele von Vermandois in 934. Adele (Tochter von Graf Heribert II. von Vermandois (Karolinger) und Gräfin Adele von Frankreich (von Neustrien)) wurde geboren in cir 915; gestorben in zw 958 und 960. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 140. |  Graf Adalolf von Boulogne (von Flandern) Graf Adalolf von Boulogne (von Flandern) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalolf_(Boulogne) Adalolf heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 141. | Ermentrud von Frankreich Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Graf Gottfried von Jülich (Matfriede). Gottfried (Sohn von Gerhard I. von Metz (von Metzgau) (Matfriede) und Oda von Sachsen (Liudolfinger)) wurde geboren in cir 905; gestorben in an einem 01 Jun nach 949. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 142. | Gisela (Gisla) von Frankreich (Karolinger) |

| 143. | Frederuna von Frankreich (Karolinger) |

| 144. | Rotrud von Frankreich (Karolinger) |

| 145. | Adelheid von Frankreich (Karolinger) |

| 146. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |

| 147. |  König Ludwig IV. von Frankreich (Karolinger), der Überseeische König Ludwig IV. von Frankreich (Karolinger), der Überseeische Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(Frankreich) Ludwig heiratete Prinzessin Gerberga von Sachsen in 939. Gerberga (Tochter von König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) und Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige ) wurde geboren in zw 913 und 914 in Nordhausen; gestorben am 5 Mai 984. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 148. |  Graf Hugo II. von Maine (Zweites Haus) Graf Hugo II. von Maine (Zweites Haus) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 149. | Ranulf III. von Poitou |

| 150. | Graf Ebal Manzer (spurius) von Poitou (Ramnulfiden) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Ebal heiratete Aremburga N. in nach 891. [Familienblatt] [Familientafel]

Ebal heiratete Emiliana N. in Feb 911. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 151. | Graf Erlafried von Calw Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 152. |  Graf Odo von Vermandois Graf Odo von Vermandois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Odo_von_Vermandois |

| 153. |  Gräfin Adele von Vermandois Gräfin Adele von Vermandois Adele heiratete Markgraf Arnulf I. von Flandern, der Grosse in 934. Arnulf (Sohn von Graf Balduin II. von Flandern, der Kahle und Prinzessin Elftrude (Ælfthryd) von England) wurde geboren in cir 890; gestorben am 27 Mrz 964. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 154. |  Heribert III. von Vermandois, der Alte Heribert III. von Vermandois, der Alte |

| 155. |  Graf Robert von Vermandois (Karolinger) Graf Robert von Vermandois (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Vermandois Familie/Ehepartner: Gräfin Adelheid von Vergy. Adelheid (Tochter von Graf Giselbert von Vergy (von Burgund) und Herzogin Irmgard von Autun) gestorben in zw 959 und 960. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 156. |  Adalbert I. von Vermandois Adalbert I. von Vermandois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_I._(Vermandois) Adalbert heiratete Gerberga von Lothringen in 949. Gerberga (Tochter von Herzog Giselbert von Lothringen und Prinzessin Gerberga von Sachsen) wurde geboren in cir 935; gestorben in nach 7.9.978. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 157. |  Gräfin Ledgard (Luitgard) von Vermandois Gräfin Ledgard (Luitgard) von Vermandois Ledgard heiratete Graf Theobald I. (Diebold) von Blois, der Betrüger in zw 942 und 943. Theobald (Sohn von Graf Diebold (Theobald) von Tours und Gräfin Richhilde von Paris) wurde geboren in cir 910; gestorben am 16 Jan 975. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Herzog Wilhelm I. von der Normandie (Rolloniden), Langschwert . Wilhelm (Sohn von Herzog Gange Rolf (Rollo) (Robert) von der Normandie (Rolloniden) und Gräfin Poppa von Bayeux) gestorben am 17 Dez 942 in Picquigni an der Somme. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 158. |  Erzbischof Hugo von Vermandois Erzbischof Hugo von Vermandois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_von_Vermandois_(Reims) |

| 159. |  Herzog Hugo von Franzien, der Grosse Herzog Hugo von Franzien, der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_der_Große Hugo heiratete Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen) in vor dem 14. Sept. 937. Hadwig (Tochter von König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) und Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige ) wurde geboren in zw 914 und 920; gestorben in an einem 10 Mai nach 965. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Edhilda von England. Edhilda (Tochter von König Eduard I. von England und Aelflede (Elfleda) (England)) wurde geboren in zw 907 und 910; gestorben am 26 Jan 937. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 160. | Herzog Konrad I. (Kuno von Öhningen ?) von Schwaben Notizen: Die genauen Beziehungen der Konradiner und Identität von Konrad I. ist höchst umstritten. Ich habe hier die Variante gewählt in der Konrad I. identisch mit Kuno von Öhningen ist. Familie/Ehepartner: Reginlint ? (Richilde) von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen). Reginlint (Tochter von Herzog Liudolf von Schwaben (Liudolfinger / Ottonen) und Ida (Ita) in der Wetterau (Konradiner)) wurde geboren in cir 945; gestorben in 1014. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 161. |  Graf Heribert in der Wetterau Graf Heribert in der Wetterau Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_of_Wetterau Familie/Ehepartner: Gräfin Irmentrud von Avalgau (Auelgau). Irmentrud (Tochter von Graf Meginoz von Geldern und Gerbirg (Gerberga) (von Jülich)) gestorben in 1020. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 162. |  König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Über die ehelichen Kinder hinaus hatte Karl uneheliche Kinder, darunter: Karl heiratete Frederuna (Immedinger ?) in vor 19 Apr 907. Frederuna wurde geboren in cir 887; gestorben am 10 Feb 917 in Lothringen. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Prinzessin Edgiva (Eadgifu) von England in zw 917 und 919. Edgiva (Tochter von König Eduard I. von England und Aelflede (Elfleda) (England)) gestorben in nach 951. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 163. |  Graf Wilhelm II. von Angoulême Graf Wilhelm II. von Angoulême Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._(Angoulême) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 164. |  Emma von Périgord Emma von Périgord Notizen: Emma und Boson I. hatten fünf Kinder, alles Söhne. Familie/Ehepartner: Boson I. de la Marche, der Alte . Boson gestorben in vor 974. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 165. |  Prinzessin Willa von Hochburgund Prinzessin Willa von Hochburgund Notizen: Soll sehr habgierig gewesen sein; wurde 936 von ihrem Schwager Hugo aus Italien in ihre Heimat verbannt. Familie/Ehepartner: Markgraf Boso von Toscana (von Tuscien) (Bosoniden). Boso (Sohn von Graf Diebold (Theotbald) von Arles (Bosoniden) und Prinzessin Bertha von Lotharingien) wurde geboren in cir 885; gestorben in zw 936 und 940. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 166. |  König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II._(Burgund) Rudolf heiratete Königin Bertha von Schwaben (von Burgund) in cir 922. Bertha (Tochter von Herzog Burkhard II. (Burchard) von Schwaben (Hunfriedinger / Burchardinger) und Herzogin Reginlinde (von Schwaben)) wurde geboren in cir 907; gestorben in nach 2 Jan 966; wurde beigesetzt in Abtei Payerne, Waadt, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 167. |  Graf Giselbert von Vergy (von Burgund) Graf Giselbert von Vergy (von Burgund) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Giselbert_(Burgund) Familie/Ehepartner: Herzogin Irmgard von Autun. Irmgard (Tochter von Graf Richard von Autun (von Burgund) und Gräfin Adelheid von Auxerre) gestorben in 929. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 168. |  Graf Erenfried II. im Keldachgau und Bonngau Graf Erenfried II. im Keldachgau und Bonngau Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Erenfried_II. Familie/Ehepartner: Richwara N.. Richwara gestorben in vor 963. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 169. | Adalbergo I. von Lothringen (von Aachen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbero_I._von_Bar |

| 170. |  Graf Gozelo im Bidgau (Wigeriche) Graf Gozelo im Bidgau (Wigeriche) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Gozelo_(Ardennengau) Familie/Ehepartner: Uda (Oda) von Metz. Uda (Tochter von Gerhard I. von Metz (von Metzgau) (Matfriede) und Oda von Sachsen (Liudolfinger)) wurde geboren in cir 910; gestorben am 10 Apr 963. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 171. |  Herzog Friedrich I. von Oberlothringen (von Bar) Herzog Friedrich I. von Oberlothringen (von Bar) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(Bar) Friedrich heiratete Beatrix von Frankreich in 954. Beatrix (Tochter von Herzog Hugo von Franzien, der Grosse und Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen)) wurde geboren in zw 939 und 940; gestorben in nach 965. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 172. | Liutgarde von Aachen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_der_Wigeriche Liutgarde heiratete Graf Adalbert von Metz ? (Matfriede) in Datum unbekannt. Adalbert gestorben in 944. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Graf Eberhard IV. im Nordgau (Etichonen). Eberhard (Sohn von Hugo III. im Nordgau (Etichonen) und Hildegard) gestorben in an einem 18. Dezember zw 972 und 973. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 173. |  Graf Siegfried I. von Luxemburg (im Moselgau) Graf Siegfried I. von Luxemburg (im Moselgau) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_I._(Luxemburg) Familie/Ehepartner: Hedwig von Nordgau?. Hedwig wurde geboren in cir 938; gestorben am 13 Dez 992; wurde beigesetzt in Trier (Reichsabtei St. Maximin). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 174. |  Herzogin Alberada von Lothringen Herzogin Alberada von Lothringen Notizen: Alberada und Rainald hatten vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Alberada heiratete Graf Rainald (Ragenold) von Roucy in cir 945. Rainald gestorben am 10 Mai 967; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Remi in Reims. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 175. | Gerberga von Lothringen Gerberga heiratete Adalbert I. von Vermandois in 949. Adalbert (Sohn von Graf Heribert II. von Vermandois (Karolinger) und Gräfin Adele von Frankreich (von Neustrien)) wurde geboren in cir 915; gestorben am 8 Sep 987. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 176. |  Reginar III. von Hennegau, Langhals Reginar III. von Hennegau, Langhals Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Reginar_III. Familie/Ehepartner: Asela (Adelheid?) von Egisheim ?. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 177. |  Graf Robert I. von Namur Graf Robert I. von Namur Notizen: Robert I. erbaute die Burg von Namur. Familie/Ehepartner: Ermengarde von Verdun. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 178. |  Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_of_Ringelheim Mathilde heiratete König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) in 909. Heinrich (Sohn von Herzog Otto I. von Sachsen (Liudolfinger) und Hedwig (Hathui, Haduwig) (Babenberger/Popponen)) wurde geboren in cir 876; gestorben am 2 Jul 936 in Memleben; wurde beigesetzt in Stitskirche St. Servatius, Quedlinburg. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 179. | Bia (Frideruna?) von Sachsen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hathui Familie/Ehepartner: Wichmann I. von Sachsen (Billunger), der Ältere . Wichmann (Sohn von Graf Billung von Sachsen (Billunger) und Imma N.) wurde geboren in cir 900; gestorben am 23 Apr 944. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 180. |  Markgräfin Willa von Toscana (Bosoniden) Markgräfin Willa von Toscana (Bosoniden) Notizen: 936-966 urkundlich bezeugt. Willa heiratete König Berengar II. von Italien (von Ivrea) in vor 935. Berengar (Sohn von Markgraf Adalbert von Ivrea, der Reiche und Prinzessin Gisela von Italien (von Friaul) (Unruochinger)) wurde geboren in cir 900; gestorben am 6 Aug 966 in Bamberg. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 181. | Markgräfin Alda von Spoleto (Bosoniden) |

| 182. | König Lothar II. von Italien (Bosoniden) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_II._(Italien) Lothar heiratete Kaiserin Adelheid von Burgund (Welfen) in 947. Adelheid (Tochter von König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) und Königin Bertha von Schwaben (von Burgund)) wurde geboren in zw 931 und 932 in Hochburgund; gestorben am 16 Dez 999 in Kloster Selz, Elsass; wurde beigesetzt in nach 16 Dez 999 in Kloster Selz, Elsass. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 183. |  Bertha (Eudokia) von Niederburgund und Italien (Bosoniden) Bertha (Eudokia) von Niederburgund und Italien (Bosoniden) Bertha heiratete Romanos II von Byzanz in 944. Romanos (Sohn von Konstantin VII. von Byzanz und Helena Lekapene) wurde geboren in 938; gestorben in 963. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 184. |  Graf Gottfried I. von Anjou, Graumantel, Grisgonell Graf Gottfried I. von Anjou, Graumantel, Grisgonell Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_I._(Anjou) Familie/Ehepartner: Gräfin Adelheid von Vermandois. Adelheid (Tochter von Graf Robert von Vermandois (Karolinger) und Gräfin Adelheid von Vergy) wurde geboren in cir 950; gestorben in 976. [Familienblatt] [Familientafel]

Gottfried heiratete Gräfin Adelheid von Vergy in 980. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 185. |  Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou Adélaide (Adelheid, Blanche) von Anjou Notizen: Geburt: Familie/Ehepartner: Graf Etienne I. von Gévaudan. Etienne gestorben in 961. [Familienblatt] [Familientafel]

Adélaide heiratete König Ludwig V. von Frankreich (Karolinger) in 982, und geschieden in 984. Ludwig (Sohn von König Lothar von Frankreich (Karolinger) und Emma von Burgund (Bosoniden)) wurde geboren am 966 od 967; gestorben am 21 Mai 987. [Familienblatt] [Familientafel] Adélaide heiratete Markgraf Wilhelm I. von der Provence (von Arles), der Befreier in zw 984 und 986. Wilhelm (Sohn von Graf Boso II. von der Provence (von Arles) und Konstanze von Vienne (Buviniden)) gestorben in 993. [Familienblatt] [Familientafel]

Adélaide heiratete Graf Otto Wilhelm von Burgund in vor 1016. Otto (Sohn von König Adalbert II. von Italien (von Ivrea) und Gräfin Gerberga von Mâcon) wurde geboren in cir 958; gestorben am 21 Sep 1026 in Dijon, Frankreich; wurde beigesetzt in Dijon, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 186. |  Arsinde von Anjou Arsinde von Anjou Arsinde heiratete Graf Wilhem III. von Toulouse (Taillefer) in cir 975. Wilhem (Sohn von Graf Raimund III. Pons von Toulouse (Raimundiner) und Gersende von Gascogna) gestorben in Sep 1037. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 187. |  Erzbischof Heinrich (Babenberger/Popponen) Erzbischof Heinrich (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Trier) |

| 188. |  Bischof Poppo I. (Babenberger/Popponen) Bischof Poppo I. (Babenberger/Popponen) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Poppo_I._(Würzburg) |

| 189. |  Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte Markgraf Leopold I. (Luitpold) von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Erlauchte Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Babenberger Familie/Ehepartner: Richenza (Richarda, Richwarda, Rikchard) von Sualafeldgau (Ernste). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 190. |  Herzogin Judith von Kärnten Herzogin Judith von Kärnten Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_von_Kärnten Familie/Ehepartner: Herzog Otto I. von Kärnten (von Worms) (Salier). Otto (Sohn von Herzog Konrad von Lothringen, der Rote und Prinzessin Liutgard von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen)) wurde geboren in cir 948; gestorben am 4 Nov 1004. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 191. |  Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Schweinfurt Familie/Ehepartner: Gräfin Eilika von Walbeck. Eilika (Tochter von Graf Liuthar von Walbeck und Gräfin Mathilde von Querfurt) gestorben am 19 Aug 1015; wurde beigesetzt in Kloster Schweinfurt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 192. | Thankmar von Sachsen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Thankmar_(Liudolfinger) |

| 193. |  Kaiser Otto I. von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen), der Grosse Kaiser Otto I. von Sachsen (Liudolfinger / Ottonen), der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(HRR) Otto heiratete Prinzessin Edith (Edgitha) von England in 929. Edith (Tochter von König Eduard I. von England und Aelflede (Elfleda) (England)) wurde geboren in cir 910; gestorben am 26 Jan 946 in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

Otto heiratete Kaiserin Adelheid von Burgund (Welfen) in Okt 951 in Pavia, Italien. Adelheid (Tochter von König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) und Königin Bertha von Schwaben (von Burgund)) wurde geboren in zw 931 und 932 in Hochburgund; gestorben am 16 Dez 999 in Kloster Selz, Elsass; wurde beigesetzt in nach 16 Dez 999 in Kloster Selz, Elsass. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 194. |  Prinzessin Gerberga von Sachsen Prinzessin Gerberga von Sachsen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gerberga_(Frankreich) Gerberga heiratete Herzog Giselbert von Lothringen in 928. Giselbert (Sohn von Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen und Alberada N.) wurde geboren in cir 890; gestorben am 2 Okt 939 in bei Andernach. [Familienblatt] [Familientafel]

Gerberga heiratete König Ludwig IV. von Frankreich (Karolinger), der Überseeische in 939. Ludwig (Sohn von König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige und Prinzessin Edgiva (Eadgifu) von England) wurde geboren in zw 920 und 921; gestorben am 10 Sep 954 in Reims, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 195. |  Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen) Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen) Notizen: Hadwig hatte mit Hugo sechs Kinder. Hadwig heiratete Herzog Hugo von Franzien, der Grosse in vor dem 14. Sept. 937. Hugo (Sohn von König Robert I. von Frankreich (von Neustrien) und Beatrix von Vermandois) wurde geboren in cir 895; gestorben am 16 Jun 956 in Burg Dourdan; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 196. |  Herzog Heinrich I. von Bayern (Liudofinger) Herzog Heinrich I. von Bayern (Liudofinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_I,_Duke_of_Bavaria Familie/Ehepartner: Judith von Bayern. Judith (Tochter von Herzog Arnulf I. von Bayern (Luitpoldinger), der Böse und Gräfin Judith von Friaul (Unruochinger)) wurde geboren in 925; gestorben in nach 985. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 197. |  Erzbischof Brun von Köln Erzbischof Brun von Köln Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Brun_(Köln) |

| 198. | Graf Gottfried von Jülich (Matfriede) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey,_Count_Palatine_of_Lotharingia Familie/Ehepartner: Ermentrud von Frankreich. Ermentrud (Tochter von König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige und Frederuna (Immedinger ?)) wurde geboren in zw 908 und 909. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 199. | Uda (Oda) von Metz Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_of_Metz Familie/Ehepartner: Graf Gozelo im Bidgau (Wigeriche). Gozelo (Sohn von Pfalzgraf Wigerich von Lothringen (von Aachen) (Wigeriche) und Kunigunde (Cunégonde) von Frankreich) wurde geboren in cir 911; gestorben in 943. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 200. | Hicha von Schwaben Notizen: Name: Familie/Ehepartner: Werner V. im Worms- und Speyergau. Werner gestorben in 913. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 201. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Beruf / Beschäftigung: |

| 202. |  Königin Bertha von Schwaben (von Burgund) Königin Bertha von Schwaben (von Burgund) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Auszug aus: NEUJAHRSBLATT der Gesellschaft zu Fraumünster auf das Jahr 2020 Bertha heiratete König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) in cir 922. Rudolf (Sohn von König Rudolf I. von Hochburgund (Welfen) und Willa von Burgund) gestorben am 11 Jul 937; wurde beigesetzt in Abtei Saint-Maurice, Wallis, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]

Bertha heiratete König Hugo I. von Niederburgund (von Italien) (Bosoniden) am 12 Dez 937. Hugo (Sohn von Graf Diebold (Theotbald) von Arles (Bosoniden) und Prinzessin Bertha von Lotharingien) wurde geboren in vor 887; gestorben am 10 Apr 947 in Arles. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 203. |  Burkhard III. (Burchard) von Schwaben Burkhard III. (Burchard) von Schwaben Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Burchard_III._(Schwaben) Familie/Ehepartner: Herzogin Hadwig von Bayern. Hadwig (Tochter von Herzog Heinrich I. von Bayern (Liudofinger) und Judith von Bayern) wurde geboren in zw 938 und 945; gestorben am 28 Aug 994 in Festung Hohentwiel, Singen. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 204. |  Adalrich von Schwaben (von Einsiedeln) Adalrich von Schwaben (von Einsiedeln) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalrich_(Einsiedler) |

| 205. |  Herzogin Reginlinde (von Schwaben) Herzogin Reginlinde (von Schwaben) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/012896/2011-11-08/ Familie/Ehepartner: Herzog Burkhard II. (Burchard) von Schwaben (Hunfriedinger / Burchardinger). Burkhard (Sohn von Markgraf Burkhard I. (Burchard) von Schwaben (in Rätien) (Hunfriedinger / Burchardinger) und Liutgard? von Sachsen?) wurde geboren in cir 885; gestorben am 29 Apr 926 in Novara, Italien. [Familienblatt] [Familientafel]

Reginlinde heiratete Herzog Hermann I. in der Wetterau (Konradiner) in 926. Hermann (Sohn von Graf Gebhard in der Wetterau (Konradiner)) gestorben in 948 in Kloster St. Maria, Wetzlar. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 206. |  Adala von Bayern Adala von Bayern Notizen: Adala von Bayern Familie/Ehepartner: Aribo I. (Aribonen). [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Engelbert III. von Chiemgau. Engelbert (Sohn von Graf Sieghard IV. von Chiemgau (Sieghardiner) und Willa) gestorben in cir 1020. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 207. |  Markgraf Heinrich I. von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Starke Markgraf Heinrich I. von Österreich (der Ostmark) (Babenberger), der Starke Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Österreich) |

| 208. |  Judith von Österreich (Babenberger) Judith von Österreich (Babenberger) |

| 209. |  Herzog Ernst I. von Schwaben (Babenberger) Herzog Ernst I. von Schwaben (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_I._(Schwaben) Familie/Ehepartner: Kaiserin Gisela von Schwaben. Gisela (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) wurde geboren am 11 Nov 989; gestorben am 15 Feb 1043. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 210. |  Erzbischof Poppo von Österreich (Babenberger) Erzbischof Poppo von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:

|

| 211. |  Markgraf Adalbert von Österreich (Babenberger), der Siegreiche Markgraf Adalbert von Österreich (Babenberger), der Siegreiche Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_der_Siegreiche Adalbert heiratete Frowiza Orseolo in 1041. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 212. |  Erzbischof Luitpold I. von Österreich (Babenberger) Erzbischof Luitpold I. von Österreich (Babenberger) Anderer Ereignisse und Attribute:

|

| 213. |  Kunigunde von Österreich (Babenberger) Kunigunde von Österreich (Babenberger) |

| 214. |  Hemma von Österreich (Babenberger) Hemma von Österreich (Babenberger) |

| 215. |  Christine von Österreich (Babenberger) Christine von Österreich (Babenberger) |

| 216. |  Graf Heinrich von Speyer (Salier) Graf Heinrich von Speyer (Salier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_(Salier) Familie/Ehepartner: Gräfin Adelheid von Metz. Adelheid (Tochter von Graf Richard von Metz) gestorben in an einem 19 Mai zw 1040 und 1046. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 217. | Papst Bruno (Gregor V.) von Kärnten Notizen: Geburtsname war Brun von Kärnten |

| 218. |  Herzog Konrad I. von Kärnten (Salier) Herzog Konrad I. von Kärnten (Salier) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_I._(Kärnten) Familie/Ehepartner: Herzogin Mathilde von Schwaben. Mathilde (Tochter von Herzog Hermann II. von Schwaben und Prinzessin Gerberga von Burgund) wurde geboren in cir 989; gestorben am 29 Jul 1032. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 219. |  Markgraf Heinrich von Schweinfurt Markgraf Heinrich von Schweinfurt Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Schweinfurt Heinrich heiratete Gräfin Gerberga in der Wetterau in vor 1003. Gerberga (Tochter von Graf Heribert in der Wetterau und Gräfin Irmentrud von Avalgau (Auelgau)) wurde geboren in cir 960; gestorben in cir 1036. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 220. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_II,_Holy_Roman_Emperor Familie/Ehepartner: Kunigunde von Luxemburg, die Heilige . Kunigunde (Tochter von Graf Siegfried I. von Luxemburg (im Moselgau) und Hedwig von Nordgau?) gestorben in 1033. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 221. | Brigida von Bayern Brigida heiratete Gerhard von Egisheim (im Nordgau) (Etichonen) in Datum unbekannt. Gerhard (Sohn von Hugo V. (Raucus) von Egisheim (im Nordgau) (Etichonen)) wurde geboren in cir 970; gestorben in vor 1004. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 222. |  Königin Gisela von Bayern Königin Gisela von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Gisela_of_Hungary Familie/Ehepartner: Grossfürst Stephan I. (Waik) von Ungarn (Árpáden), der Heilige . Stephan (Sohn von Grossfürst Géza (Geisa) von Ungarn (Árpáden) und Prinzessin Adelheid von Polen) wurde geboren in 969 in Esztergom; gestorben am 15 Aug 1038. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 223. |  König Adalbert II. von Italien (von Ivrea) König Adalbert II. von Italien (von Ivrea) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbert_II._(Ivrea) Familie/Ehepartner: Gräfin Gerberga von Mâcon. Gerberga (Tochter von Graf Liétald II. von Mâcon und Ermengarde von Dijon) gestorben in zw 986 und 991. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 224. |  Prinzessin Rozala Susanna von Italien Prinzessin Rozala Susanna von Italien Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Rozala-Susanna_von_Italien Familie/Ehepartner: Markgraf Arnulf II. von Flandern, der Jüngere . Arnulf (Sohn von Graf Balduin III. von Flandern und Herzogin Mathilde von Sachsen (Billunger)) wurde geboren in zw 961 und 962. [Familienblatt] [Familientafel]

Rozala heiratete König Robert II. von Frankreich (Kapetinger), der Fromme in 988. Robert (Sohn von König Hugo Capet (Kapetinger) und Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien)) wurde geboren am 27 Mrz 972; gestorben am 20 Jul 1031 in Melun. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 225. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_III._(Flandern) Balduin heiratete Herzogin Mathilde von Sachsen (Billunger) in nach 3 Sep 995. Mathilde (Tochter von Herzog Hermann von Sachsen (Billunger) und Oda von Sachsen) wurde geboren in zw 935 und 945; gestorben am 25 Mai 1008; wurde beigesetzt in St. Peter in Gent. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 226. |  Hildegarde von Flandern Hildegarde von Flandern Hildegarde heiratete Graf Dietrich II. von Holland (von West-Friesland) (Gerulfinger) in 950. Dietrich (Sohn von (Dietrich?) (Gerulfinger) und Geva ?) gestorben am 6 Mai 988 in Egmond. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 227. | Elftrude von Flandern Familie/Ehepartner: Graf Siegfried von Guînes. Siegfried wurde geboren in cir 940; gestorben in nach 965. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 228. |  Graf Arnulf II. (Arnoul) von Boulogne (von Flandern) Graf Arnulf II. (Arnoul) von Boulogne (von Flandern) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnulf_II._(Boulogne) Arnulf heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 229. | Herzog Gottfried I. von Jülich (Matfriede) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_I,_Duke_of_Lower_Lorraine |

| 230. | Gerbirg (Gerberga) (von Jülich) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Graf Meginoz von Geldern. Meginoz wurde geboren in cir 920; gestorben in 997. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 231. | Graf Gerhard II. von Jülich (Matfriede) Anderer Ereignisse und Attribute:

|

| 232. | Gebhard von Jülich (Matfriede) |

| 233. | Adalhard von Jülich (Matfriede) |

| 234. |  König Lothar von Frankreich (Karolinger) König Lothar von Frankreich (Karolinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_(Frankreich) Familie/Ehepartner: Emma von Burgund (Bosoniden). Emma (Tochter von König Lothar II. von Italien (Bosoniden) und Kaiserin Adelheid von Burgund (Welfen)) gestorben in 988. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 235. | Prinzessin Mathilde von Frankreich (von Burgund) Familie/Ehepartner: Robert von Genf. Robert (Sohn von Konrad von Genf) gestorben in zw 1030 und 1032. [Familienblatt] [Familientafel]

Mathilde heiratete König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige in cir 964. Konrad (Sohn von König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) und Königin Bertha von Schwaben (von Burgund)) wurde geboren in 923; gestorben am 19 Okt 993. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 236. | Herzog Karl von Niederlothringen Karl heiratete Adelheid N. in vor 979. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 237. |  Graf Hugo III. von Maine (Zweites Haus) Graf Hugo III. von Maine (Zweites Haus) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_III._(Maine) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 238. |  Graf Wilhelm III. von Poitou (Ramnulfiden), Wergkopf Graf Wilhelm III. von Poitou (Ramnulfiden), Wergkopf Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_III._(Aquitanien) Wilhelm heiratete Prinzessin Gerloc (Adela) von der Normandie in 935. Gerloc (Tochter von Herzog Gange Rolf (Rollo) (Robert) von der Normandie (Rolloniden) und Gräfin Poppa von Bayeux) gestorben in nach 969. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 239. | Ebalus von Poitou |

| 240. | Gerund von Calw Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 241. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_III._(Flandern) Balduin heiratete Herzogin Mathilde von Sachsen (Billunger) in nach 3 Sep 995. Mathilde (Tochter von Herzog Hermann von Sachsen (Billunger) und Oda von Sachsen) wurde geboren in zw 935 und 945; gestorben am 25 Mai 1008; wurde beigesetzt in St. Peter in Gent. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 242. |  Hildegarde von Flandern Hildegarde von Flandern Hildegarde heiratete Graf Dietrich II. von Holland (von West-Friesland) (Gerulfinger) in 950. Dietrich (Sohn von (Dietrich?) (Gerulfinger) und Geva ?) gestorben am 6 Mai 988 in Egmond. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 243. | Elftrude von Flandern Familie/Ehepartner: Graf Siegfried von Guînes. Siegfried wurde geboren in cir 940; gestorben in nach 965. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 244. |  Heribert von Vermandois, der Jüngere Heribert von Vermandois, der Jüngere |

| 245. |  Gräfin Adelheid von Vermandois Gräfin Adelheid von Vermandois Familie/Ehepartner: Graf Gottfried I. von Anjou, Graumantel, Grisgonell . Gottfried (Sohn von Graf Fulko II. von Anjou, der Gute und Gräfin Gerberga von Arles (Bosoniden)) gestorben am 21 Jul 987; wurde beigesetzt in Basilique St. Martin, Tours. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Graf Lambert von Chalon (Autun). Lambert gestorben am 22 Feb 978. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 246. |  Herbert III. von Vermandois Herbert III. von Vermandois Familie/Ehepartner: Ermengard N.. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 247. |  Graf Odo I. von Blois Graf Odo I. von Blois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Odo_I._(Blois) (Okt 2017) Odo heiratete Bertha von Burgund in cir 983/986. Bertha (Tochter von König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige und Prinzessin Mathilde von Frankreich (von Burgund)) gestorben in nach 1010. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 248. |  Gräfin Emma von Blois Gräfin Emma von Blois Emma heiratete Graf Wilhelm IV. von Poitou (Ramnulfiden), Eisenarm in 968. Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm III. von Poitou (Ramnulfiden), Wergkopf und Prinzessin Gerloc (Adela) von der Normandie) wurde geboren in cir 937; gestorben am 3 Feb 995 in Kloster Saint-Maixent. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 249. | Gräfin Hildegard von der Normandie Anderer Ereignisse und Attribute:

|

| 250. |  König Hugo Capet (Kapetinger) König Hugo Capet (Kapetinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Capet Familie/Ehepartner: Adelheid (Aelis) von Poitou (von Aquitanien). Adelheid (Tochter von Graf Wilhelm III. von Poitou (Ramnulfiden), Wergkopf und Prinzessin Gerloc (Adela) von der Normandie) wurde geboren in cir 950; gestorben in 1004. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 251. | Beatrix von Frankreich Notizen: 987 urkundlich bezeugt. Beatrix heiratete Herzog Friedrich I. von Oberlothringen (von Bar) in 954. Friedrich (Sohn von Pfalzgraf Wigerich von Lothringen (von Aachen) (Wigeriche) und Kunigunde (Cunégonde) von Frankreich) wurde geboren in cir 912; gestorben am 18 Mai 978. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Pfalzgraf Quidam (Kuno?) von Burgund. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 252. |  Herzog Heinrich von Burgund, der Grosse Herzog Heinrich von Burgund, der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Asdendenz Ahnentafel Rübel-Blass, Tafel 251. Heinrich heiratete Gräfin Gerberga von Mâcon in cir 972. Gerberga (Tochter von Graf Liétald II. von Mâcon und Ermengarde von Dijon) gestorben in zw 986 und 991. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Gersende von Gascogne in Jun 992, und geschieden in 996. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Herrin von Donzy Mathilde (Mahaut) von Chalon (Autun) in 998. Mathilde (Tochter von Graf Lambert von Chalon (Autun) und Gräfin Adelheid von Vermandois) gestorben in zw 1005 und 1019. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 253. | Judith (Jutta) von Öhningen (von Rheinfelden) Judith heiratete Graf Adalbert II. im Saargau, von Metz (Matfriede) in vor 979. Adalbert (Sohn von Graf Gerhard von Metz (Matfriede)) gestorben in 1033. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 254. | Herzog Hermann II. von Schwaben Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_II._(Schwaben) Hermann heiratete Prinzessin Gerberga von Burgund in cir 988. Gerberga (Tochter von König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige und Prinzessin Mathilde von Frankreich (von Burgund)) wurde geboren in zw 965 und 970; gestorben in 1017. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 255. |  Gräfin Gerberga in der Wetterau Gräfin Gerberga in der Wetterau Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Gerberga heiratete Markgraf Heinrich von Schweinfurt in vor 1003. Heinrich (Sohn von Markgraf Bertold (Berthold) von Schweinfurt und Gräfin Eilika von Walbeck) wurde geboren in vor 980; gestorben am 18 Sep 1017. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 256. | G. in der Wetterau |

| 257. | Gräfin Irmtrud (Irmintrud) in der Wetterau Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmtrud_von_der_Wetterau Familie/Ehepartner: Graf Friedrich von Luxemburg. Friedrich (Sohn von Graf Siegfried I. von Luxemburg (im Moselgau) und Hedwig von Nordgau?) wurde geboren in cir 965; gestorben am 6 Okt 1019. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 258. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Hammerstein Familie/Ehepartner: Ermengarde von Verdun. Ermengarde (Tochter von Graf Gottfried von Verdun (Wigeriche), der Gefangene und Herzogin Mathilde von Sachsen (Billunger)) wurde geboren in cir 975; gestorben in 1042. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 259. | Ermentrud von Frankreich Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Graf Gottfried von Jülich (Matfriede). Gottfried (Sohn von Gerhard I. von Metz (von Metzgau) (Matfriede) und Oda von Sachsen (Liudolfinger)) wurde geboren in cir 905; gestorben in an einem 01 Jun nach 949. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 260. | Gisela (Gisla) von Frankreich (Karolinger) |

| 261. | Frederuna von Frankreich (Karolinger) |

| 262. | Rotrud von Frankreich (Karolinger) |

| 263. | Adelheid von Frankreich (Karolinger) |

| 264. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |

| 265. |  König Ludwig IV. von Frankreich (Karolinger), der Überseeische König Ludwig IV. von Frankreich (Karolinger), der Überseeische Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(Frankreich) Ludwig heiratete Prinzessin Gerberga von Sachsen in 939. Gerberga (Tochter von König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) und Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige ) wurde geboren in zw 913 und 914 in Nordhausen; gestorben am 5 Mai 984. [Familienblatt] [Familientafel]

|