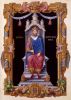

| 1. |  Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle wurde geboren am 13 Jun 823 in Frankfurt am Main, DE; gestorben am 6 Okt 877 in Avrieux bei Modane; wurde beigesetzt in Nantua, dann Basilika Saint-Denis. Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle wurde geboren am 13 Jun 823 in Frankfurt am Main, DE; gestorben am 6 Okt 877 in Avrieux bei Modane; wurde beigesetzt in Nantua, dann Basilika Saint-Denis. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_the_Bald Karl heiratete Königin Irmtrud von Orleans am 14 Dez 824 in Abtei Saint-Pierre de Hasnon, Valenciennes. Irmtrud (Tochter von Odo von Orléans und Ingeltrud von Fézensac) gestorben am 6 Okt 869 in Abtei Saint-Pierre de Hasnon, Valenciennes. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Kaiserin Richildis von Vienne am 22 Jan 870. Richildis (Tochter von Graf Buvinus (Bovin, Bivin) von Metz und Richeut ? von Arles (von Vienne) (Bosoniden)) wurde geboren in cir 845; gestorben am 2 Mai 910. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 2. | Prinzessin Judith von Franken Judith heiratete König Ethelwulf (Æthelwulf) von England in 856. Ethelwulf (Sohn von König Egbert III. von Wessex (England) und Redburga) gestorben am 31 Jan 858; wurde beigesetzt in Winchester. [Familienblatt] [Familientafel] Judith heiratete Ethelbald (Æthelbald) von England in 858. Ethelbald (Sohn von König Ethelwulf (Æthelwulf) von England und Osburga (der Yutes)) wurde geboren in cir 834; gestorben in 860. [Familienblatt] [Familientafel] Judith heiratete Graf Balduin I. von Flandern, der Gute in Dez 863 in Auxerre. Balduin gestorben in 879. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 3. |  König Ludwig II. von Frankreich (Karolinger), der Stammler König Ludwig II. von Frankreich (Karolinger), der Stammler Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Der Beiname Stammler des Karolingers Ludwig III hat natürlich nichts mit unserem Familiennamen zu tun. Er bekam diesen weil er Stotterer war. Trotzdem war er scheinbar einer unserer Vorfahren. Familie/Ehepartner: von Rennes (von Bretagne). [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Königin Ansgard von Burgund in Mrz 862, und geschieden in nach 866. Ansgard (Tochter von Graf Harduin von Burgund) gestorben in an einem 02 Nov nach 879. [Familienblatt] [Familientafel]

Ludwig heiratete Gräfin Adelheid von Paris (von Friaul) in 875. Adelheid (Tochter von Pfalzgraf Adalhard von Flavigny (von Paris)) wurde geboren in 850; gestorben am 18 Nov 901 in Laon. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 4. | König Karl von Frankreich (Karolinger) |

| 5. | Abt Karlmann von Frankreich (Karolinger) |

| 6. | Abt Lothar von Frankreich (Karolinger) |

| 7. | Äbtissin Ermentrud von Frankreich (Karolinger) |

| 8. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |

| 9. | Gisela von Frankreich (Karolinger) |

| 10. | Äbtissin Rotrud von Frankreich (Karolinger) |

| 11. | Notizen: Gestorben: Rothild heiratete Graf Rotger (Roger) von Maine (Zweites Haus) in Datum unbekannt. Rotger gestorben in vor 31 Okt 900. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 12. | Karl von Frankreich (Karolinger) |

| 13. |  Graf Balduin II. von Flandern, der Kahle Graf Balduin II. von Flandern, der Kahle Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_II._(Flandern) Balduin heiratete Prinzessin Elftrude (Ælfthryd) von England in cir 884. Elftrude (Tochter von König Alfred von England, der Grosse und Alswith (Ealhswith) Mucill) gestorben am 7 Jun 929; wurde beigesetzt in Gent (St. Peter). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 14. |  König Ludwig III. von Frankreich (Karolinger) König Ludwig III. von Frankreich (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_III_of_France |

| 15. |  König Karlmann II von Frankreich (Karolinger) König Karlmann II von Frankreich (Karolinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Carloman_II |

| 16. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |

| 17. | Prinzessin Ermentrud (Irmintrud) von Frankreich Notizen: Die Verbindung mit Reginar I. gilt nicht als gesichert??? Familie/Ehepartner: Herzog Reginar I. (Reginhar) von Lothringen. Reginar (Sohn von Graf Giselbert (Gisbert) im Maasgau und Irmgard ? (Ermengarde) von Lotharingien) wurde geboren in cir 850; gestorben in zw 25 Aug 915 und 19 Jan 916 in Meerssen. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 18. | Gisla (Gisela) von Frankreich (Karolinger) Familie/Ehepartner: R. von Troyes. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 19. |  König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige König Karl III. von Frankreich (Karolinger), der Einfältige Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Über die ehelichen Kinder hinaus hatte Karl uneheliche Kinder, darunter: Karl heiratete Frederuna (Immedinger ?) in vor 19 Apr 907. Frederuna wurde geboren in cir 887; gestorben am 10 Feb 917 in Lothringen. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Prinzessin Edgiva (Eadgifu) von England in zw 917 und 919. Edgiva (Tochter von König Eduard I. von England und Aelflede (Elfleda) (England)) gestorben in nach 951. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 20. |  Graf Hugo I. von Maine (Zweites Haus) Graf Hugo I. von Maine (Zweites Haus) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Titel (genauer): Hugo heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 21. |  Markgraf Arnulf I. von Flandern, der Grosse Markgraf Arnulf I. von Flandern, der Grosse Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnulf_I._(Flandern) Arnulf heiratete Gräfin Adele von Vermandois in 934. Adele (Tochter von Graf Heribert II. von Vermandois (Karolinger) und Gräfin Adele von Frankreich (von Neustrien)) wurde geboren in cir 915; gestorben in zw 958 und 960. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 22. |  Graf Adalolf von Boulogne (von Flandern) Graf Adalolf von Boulogne (von Flandern) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalolf_(Boulogne) Adalolf heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 23. | Kunigunde (Cunégonde) von Frankreich Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Kunigunde_(Enkelin_Ludwigs_des_Stammlers) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

Kunigunde heiratete Pfalzgraf Wigerich von Lothringen (von Aachen) (Wigeriche) in vor 910. Wigerich (Sohn von Graf Odoacar von Lothringen) wurde geboren in cir 870; gestorben in zw 916 und 918; wurde beigesetzt in Abtei Hastière. [Familienblatt] [Familientafel]

Kunigunde heiratete Graf Richwin (Wigerich) von Verdun in cir 920. Richwin (Sohn von Graf Odoacar von Bliesgau (von Ardennengau)) gestorben in 923. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 24. | Ermentrud von Frankreich Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Graf Gottfried von Jülich (Matfriede). Gottfried (Sohn von Gerhard I. von Metz (von Metzgau) (Matfriede) und Oda von Sachsen (Liudolfinger)) wurde geboren in cir 905; gestorben in an einem 01 Jun nach 949. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 25. | Gisela (Gisla) von Frankreich (Karolinger) |

| 26. | Frederuna von Frankreich (Karolinger) |

| 27. | Rotrud von Frankreich (Karolinger) |

| 28. | Adelheid von Frankreich (Karolinger) |

| 29. | Hildegard von Frankreich (Karolinger) |

| 30. |  König Ludwig IV. von Frankreich (Karolinger), der Überseeische König Ludwig IV. von Frankreich (Karolinger), der Überseeische Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IV._(Frankreich) Ludwig heiratete Prinzessin Gerberga von Sachsen in 939. Gerberga (Tochter von König Heinrich I. von Sachsen (von Deutschland) (Liudofinger) und Königin Mathilde von Sachsen, die Heilige ) wurde geboren in zw 913 und 914 in Nordhausen; gestorben am 5 Mai 984. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 31. |  Graf Hugo II. von Maine (Zweites Haus) Graf Hugo II. von Maine (Zweites Haus) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Titel (genauer): Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 32. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_III._(Flandern) Balduin heiratete Herzogin Mathilde von Sachsen (Billunger) in nach 3 Sep 995. Mathilde (Tochter von Herzog Hermann von Sachsen (Billunger) und Oda von Sachsen) wurde geboren in zw 935 und 945; gestorben am 25 Mai 1008; wurde beigesetzt in St. Peter in Gent. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 33. |  Hildegarde von Flandern Hildegarde von Flandern Hildegarde heiratete Graf Dietrich II. von Holland (von West-Friesland) (Gerulfinger) in 950. Dietrich (Sohn von (Dietrich?) (Gerulfinger) und Geva ?) gestorben am 6 Mai 988 in Egmond. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 34. | Elftrude von Flandern Familie/Ehepartner: Graf Siegfried von Guînes. Siegfried wurde geboren in cir 940; gestorben in nach 965. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 35. |  Graf Arnulf II. (Arnoul) von Boulogne (von Flandern) Graf Arnulf II. (Arnoul) von Boulogne (von Flandern) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Arnulf_II._(Boulogne) Arnulf heiratete in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 36. | Adalbergo I. von Lothringen (von Aachen) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Adalbero_I._von_Bar |

| 37. |  Graf Gozelo im Bidgau (Wigeriche) Graf Gozelo im Bidgau (Wigeriche) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Deutsch: https://de.wikipedia.org/wiki/Gozelo_(Ardennengau) Familie/Ehepartner: Uda (Oda) von Metz. Uda (Tochter von Gerhard I. von Metz (von Metzgau) (Matfriede) und Oda von Sachsen (Liudolfinger)) wurde geboren in cir 910; gestorben am 10 Apr 963. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 38. |  Herzog Friedrich I. von Oberlothringen (von Bar) Herzog Friedrich I. von Oberlothringen (von Bar) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(Bar) Friedrich heiratete Beatrix von Frankreich in 954. Beatrix (Tochter von Herzog Hugo von Franzien, der Grosse und Herzogin Hadwig von Franzien (von Sachsen)) wurde geboren in zw 939 und 940; gestorben in nach 965. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 39. | Liutgarde von Aachen Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_der_Wigeriche Liutgarde heiratete Graf Adalbert von Metz ? (Matfriede) in Datum unbekannt. Adalbert gestorben in 944. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Graf Eberhard IV. im Nordgau (Etichonen). Eberhard (Sohn von Hugo III. im Nordgau (Etichonen) und Hildegard) gestorben in an einem 18. Dezember zw 972 und 973. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 40. |  Graf Siegfried I. von Luxemburg (im Moselgau) Graf Siegfried I. von Luxemburg (im Moselgau) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_I._(Luxemburg) Familie/Ehepartner: Hedwig von Nordgau?. Hedwig wurde geboren in cir 938; gestorben am 13 Dez 992; wurde beigesetzt in Trier (Reichsabtei St. Maximin). [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 41. | Herzog Gottfried I. von Jülich (Matfriede) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: English: https://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_I,_Duke_of_Lower_Lorraine |

| 42. | Gerbirg (Gerberga) (von Jülich) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Verwandtschaft / Relationship / Parenté Familie/Ehepartner: Graf Meginoz von Geldern. Meginoz wurde geboren in cir 920; gestorben in 997. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 43. | Graf Gerhard II. von Jülich (Matfriede) Anderer Ereignisse und Attribute:

|

| 44. | Gebhard von Jülich (Matfriede) |

| 45. | Adalhard von Jülich (Matfriede) |

| 46. |  König Lothar von Frankreich (Karolinger) König Lothar von Frankreich (Karolinger) Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_(Frankreich) Familie/Ehepartner: Emma von Burgund (Bosoniden). Emma (Tochter von König Lothar II. von Italien (Bosoniden) und Kaiserin Adelheid von Burgund (Welfen)) gestorben in 988. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 47. | Prinzessin Mathilde von Frankreich (von Burgund) Familie/Ehepartner: Robert von Genf. Robert (Sohn von Konrad von Genf) gestorben in zw 1030 und 1032. [Familienblatt] [Familientafel]

Mathilde heiratete König Konrad III. von Burgund, der Friedfertige in cir 964. Konrad (Sohn von König Rudolf II. von Hochburgund (Welfen) und Königin Bertha von Schwaben (von Burgund)) wurde geboren in 923; gestorben am 19 Okt 993. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 48. | Herzog Karl von Niederlothringen Karl heiratete Adelheid N. in vor 979. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 49. |  Graf Hugo III. von Maine (Zweites Haus) Graf Hugo III. von Maine (Zweites Haus) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_III._(Maine) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|