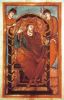

| 15. |  Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme  (7.Hildegard4, 3.Imma3, 2.Hnabi2, 1.Huoching1) wurde geboren in 778; gestorben am 20 Jun 840 in Mainz - Worms; wurde beigesetzt in Metz. (7.Hildegard4, 3.Imma3, 2.Hnabi2, 1.Huoching1) wurde geboren in 778; gestorben am 20 Jun 840 in Mainz - Worms; wurde beigesetzt in Metz. Anderer Ereignisse und Attribute:

- Englischer Name: Louis the Pious, also called the Fair, and the Debonaire

- Französischer Name: Louis I., dit le Pieux, ou le Débonnaire

- Titel (genauer): König des Fränkischen Reiches (in Aquitanien seit 781, im Gesamtreich seit 814) und römischer Kaiser (813–840)

- Titel (genauer): King of the Franks and co-Emperor (as Louis I) with his father Charlemagne (from 813) King of Aquitaine (from 781)

- Titel (genauer): Roi d'Aquitaine (jusqu'en 814) Empereur d'Occident (de 814 à sa mort)

Notizen:

English: Louis the Pious, also called the Fair, and the Debonaire

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_the_Pious

Français: Louis I., dit le Pieux, ou le Débonnaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_le_Pieux

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Marmoutier_(Elsass)

Kaiser Ludwig der Fromme machte um 814 aus der pirminisch geprägten Abtei Marmoutier eine benediktinische Modellabtei im Elsass, wo er Benedikt von Aniane († 821) zum Abt ernannte.

813 Mitregent; seit 816 römischer Kaiser.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_der_Fromme

Ludwig I. (genannt Ludwig der Fromme, französisch Louis le Pieux; * Juni/August 778 in Chasseneuil bei Poitiers; † 20. Juni 840 in Ingelheim am Rhein), war König des Fränkischen Reiches (in Aquitanien seit 781, im Gesamtreich seit 814) und Kaiser (813–840). Er war Sohn und Nachfolger Karls des Großen und führte dessen Reformpolitik zunächst erfolgreich weiter. In Auseinandersetzungen mit seinen eigenen Söhnen zweimal vorübergehend abgesetzt (830, 833/34), gelang es Ludwig dem Frommen jedoch nicht, ein überlebensfähiges fränkisches Großreich zu schaffen – drei Jahre nach seinem Tod wurde das Frankenreich im Vertrag von Verdun (843) aufgeteilt.

Geburt und Namensgebung

Während Karl der Große sich auf seinem Spanienfeldzug befand, gebar seine Frau Hildegard, die er in der Pfalz Chasseneuil bei Poitiers zurückgelassen hatte, im Juni/August 778 Zwillinge. Nach Karls Rückkehr wurden sie auf die Namen Ludwig und Lothar getauft. Die karolingischen Königsnamen Karl, Karlmann und Pippin waren bereits an Karls zuvor geborene Kinder vergeben, und so entschied man sich für den Rückgriff auf die Namen der beiden bedeutendsten merowingischen Könige Chlodwig I. und Chlothar I. Lothar starb bereits 779.

Unterkönigtum in Aquitanien

Am Ostersonntag, dem 15. April 781, wurde Ludwig durch Papst Hadrian I. in Rom zum Unterkönig von Aquitanien, sein älterer Bruder Pippin zum Unterkönig von Italien gesalbt. Trotz ihres geringen Alters von vier bzw. drei Jahren wurden die beiden Brüder zu ihrer weiteren Erziehung in die jeweiligen Unterkönigreiche geschickt. Bei seinem Aufbruch hat Ludwig seine 783 verstorbene Mutter Hildegard wohl zum letzten Mal gesehen. Um die Erziehung des Knaben kümmerten sich von nun an ein Hofmeister und weitere Helfer, die Karl seinem Sohn Ludwig mitgab. Mit der Errichtung des Unterkönigtums Aquitanien verfolgte Karl in erster Linie defensive Zwecke, so musste Ludwig beispielsweise 812/13 einen Aufstand der Basken niederschlagen. 80101/803 gelang ihm mit Wilhelm von Aquitanien und dessen Sohn Berà die Eroberung des von den Mauren besetzten Barcelona. Die Kultivierung des Landes und der Ausbau der kirchlichen Struktur waren weitere wichtige Aufgaben Ludwigs in Aquitanien. Auf einer Synode im Jahr 813 ließ der König den Michaelstag anstelle eines Festes des germanischen Gottes Wotan festlegen.[1] Der Erzengel Michael wurde so zum Schutzpatron des sich langsam bildenden Heiligen Römischen Reiches und später Deutschlands.

Nachrücken in die Nachfolge

Wenn es bei Karls Reichsteilungsplan (Divisio Regnorum) von 806 geblieben wäre, hätte Ludwig allenfalls eine spätere Erweiterung seines Unterkönigtums auf Septimanien, die Provence und Burgund erhoffen können. Jedoch starben Ludwigs ältere Brüder Pippin und Karl der Jüngere überraschend 810 bzw. 811. Ludwig blieb damit als einziger legitimer Sohn und Erbe übrig. Doch offenbar bestanden bei Karl und Teilen seines Hofes zunächst Vorbehalte gegenüber einer künftigen Alleinherrschaft Ludwigs. 812 wurde erst der Sohn des verstorbenen Pippin, Bernhard, zum Unterkönig in Italien bestellt. Schließlich wurde am 11. September 813 Ludwig der Fromme in Aachen während einer eigens einberufenen Reichsversammlung von seinem Vater zum Mitkaiiser gekrönt. Ludwigs Biograph Thegan berichtet als einziger, dass Ludwig sich dabei selbst die Krone aufgesetzt habe, was allenfalls mit Gebrechlichkeit Karls zu erklären wäre. Die heutige Forschung schenkt jedoch den Reichsannalen mehr Glauben, denen zufolge Karl der Große persönlich seinem Sohn Ludwig die Krone aufs Haupt gesetzt hat.[2]

Die Krönung Ludwigs zum Mitkaiser entsprach oströmisch-byzantinischem Brauch. Nur durch die Aufnahme des römischen Rechtsinstituts „Mitkaisertum“ war es möglich, Ludwig den Kaisertitel zu übertragen, ohne ihn sogleich an der Herrschaft im Gesamtmtreich partizipieren zu lassen. So kehrte Ludwig nach dem Erhebungsakt nach Aquitanien zurück und nahm weiter seine Aufgaben als Unterkönig wahr. Nach dem Tod seines Vaters Karl am 28. Januar 814 zog er dann unverzüglich nach Aachen und trat die Herrschaft im Gesamtreich an. Da er bereits Kaiser war, erübrigte sich 814 ein weiterer Erhebungsakt, von welchem die Quellen auch nichts berichten.[3] Zwar wurde Ludwig der Fromme 816 (wohl am 5. Oktober) in Reims von Papst Stephan IV. gesalbt und nochmals gekrönt, doch hatte dieser Akt keine konstitutive Bedeutung, sondern sollte die Sakralität von Ludwigs Herrschaft betonen.[4]

Anfangsjahre als Kaiser

Ludwigs Herrschaftsübernahme verlief mühelos, aber nicht bruchlos. Ludwig brachte sein eigenes Personal aus Aquitanien mit und besetzte damit den Hofstaat größtenteils neu. Seine unverheirateten, aber nicht entsprechend lebenden Schwestern verwies er vom Hof. Seine illegitimen Halbbrüder Hugo, Drogo und Theoderich behielt er zunächst in seiner unmittelbaren Umgebung, zwang sie aber nach Rebellion seines Neffen Bernhard von Italien 818 in den Dienst der Kirche: Drogo wurde 823 Bischof von Metz, Hugo 822/23 Abt von Saint-Quentin und der offenbar früh verstorbene Theoderich wurde vielleicht Abt von Moyenmoutier, doch ist dies nicht sicher.[5]

Die ersten Jahre der Herrschaft Ludwigs des Frommen waren, ganz in der Tradition seines Vaters, von einem großen Reformwillen geprägt: Zahlreiche Kapitularien wurden herausgegeben, missi dominici (Königsboten) legten teilweise erschreckende Missstände im Reich offen (Amtsmissbrauch, Rechtsbeugung usw., was Ludwig dann abstellte) und auf verschiedenen Synoden wurde das Kirchenrecht reformiert. So wurden beispielsweise im Jahr 816 durch den Beschluss einer großen Aachener Reichssynode didie benediktinischen Regeln für alle im Frankenreich lebenden Mönche verbindlich, ebenso wurde mit der Institutio canonicorum Aquisgranensis („Aachener Kanoniker-Vorschrift“) für den gesamten nichtmonastischen Klerus eine einzige Norm in Liturgie und Lebensführung für verbindlich erklärt.[6] Die monastische Reformbewegung führte auch zu Konflikten, in die Ludwig eingriff, so im Kloster Fulda, wo 817 auf die im Supplex Libellus vorgetragene Bitte des Konvents hin Abt Ratgar abgesetzt und der Konvent zur Durchführung der Reform für ein Jahr unter kommissarische Leitung zweier Mönche „aus dem Westen“, d. h. wohl aus dem Umkreis des Reformabtes Benedikts von Aniane, gestellt wurde.[7]

Eine weitere wesentliche Reform betraf das Prozessrecht: einige Formen des Gottesurteils wurden abgeschafft, dafür wurde der Zeugenbeweis eingeführt.[8] Stark war der Einfluss kirchlicher Berater, wie des Abts Benedikt von Aniane, den Ludwig aus Aquitanien mitgebracht hatte und dem er in der Nähe Aachens das Kloster Inda (auch: Inden, die spätere Reichsabtei Kornelimünster) erbauen ließ, oder Markwards, des Abts von Prüm. Daneben ist insbesondere sein ehemaliger Milchbruder, Erzbischof Ebo von Reims, zu nennen, der allerdings später eine führende Rolle bei der Entmachtung Ludwigs 833 spielte.

Der Reichsteilungsplan von 817

Vielleicht durch einen Unfall gedrängt, den der Kaiser wie durch ein Wunder fast unverletzt überlebte, regelte er schon 817, im dritten Jahr seiner Herrschaft, seine Nachfolge. In der Ordinatio imperii teilte er das Reich nicht – wie es fränkiscchem Brauch entsprochen hätte und wie es auch Karl der Große ähnlich in seiner Divisio Regnorum von 806 vorgesehen hatte – einfach unter seinen drei Söhnen auf, sondern fand eine Sonderregel für das Kaisertum. Lothar, der älteste Sohn aus der 794 geschlossenen ersten Ehe mit Irmingard, wurde durch Ludwig den Frommen in Aachen zum Mitkaiser gekrönt. Ihm stand die Nachfolge im Kaisertum zu, und er sollte eine Art „außenpolitische“ Hoheit über das Gesamtreich erhalten. Die nachgeborenen Söhne Pippin und Ludwig wurden ihm untergeordnet, konnten nur auf „innenpolitischer“ Ebene in ihren Teilreichen entscheiden. Pippin bekam Aquitanien und Ludwig den östlichen Teil des Fränkischen Reichs. Wegen dieses grundlegend neuen Konzeptes der Ordinatio imperii, bei dem das Abendland nahe daran war, sich bewusst als politische Einheit zu formen, nannte Theodor Schieffer das Jahr 817 „den absoluten Höhepunkt des karolingischen Zeitalters und der fränkischen Geschichte“.[9]

Der 812 eingesetzte König Bernhard von Italien, ein Neffe Ludwigs des Frommen, wehrte sich gegen die Bestimmungen der Ordinatio imperii, da er seine Herrschaft über Italien gefährdet sehen musste. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, der zunächst durch die Fürsten zum Tode verurteilte Bernhard wurde von Ludwig zur Blendung begnadigt. Bernhard starb an den Folgen der Prozedur − dies bedeutete für Ludwig „eine fühlbare moralische Belastung“.[10]

Der Weg in die Krise: die 820er Jahre

Benedikt von Aniane, Ludwigs wichtigster Berater, verstarb 821; die kirchliche Reformbewegung erlahmte seitdem. Ludwig der Fromme führte wegen seines harten Vorgehens gegen Familienangehörige, vor allem den verstorbenen Bernhard, auf dem Reichsttag von Attigny 822 einen öffentlichen Bußakt aus. Damit erfüllte er einen Wunsch führender Geistlicher, die ihrerseits Pflichtvernachlässigung einräumten; trotzdem bedeutete seine Kirchenbuße einen Prestigeverlust. Blieb das Itinerar Ludwigs des Frommen bis zu diesem Zeitpunkt ganz auf Aachen konzentriert, war in den darauffolgenden Jahren eine stärkere Reisetätigkeit zu beobachten, z. B. zu den Pfalzen nach Frankfurt und Ingelheim. Ludwigs Sohn Lothar war von 825 bis 829 offiziell Mitregent. 826 hatte Ludwig den entmachteten Dänenkönig Harald Klak und dessen Gefolge anlässlich der Reichsversammlung in Ingelheim zu Gast. Dieser ließ sich in St. Alban bei Mainz taufen; Ansgar, Erzbischof von Bremen und Bischof von Hamburg,[11] begann in der Folgezeit seine Missionstätigkeit in Skandinavien.

Neue Probleme entstanden durch Ludwigs 819 geschlossene zweite Ehe mit Judith, der Tochter des schwäbischen Grafen Welf I. Vermutlich auf ihr Betreiben änderte Ludwig die von ihm selbst 817 aufgestellte Nachfolgeregelung, als er für Karl, den 823 geborenen Sohn aus seiner zweiten Ehe, mit Schwaben ein neues Teilreich schaffen wollte. Zugleich regte sich am Hof Unmut über den starken Einfluss Judiths auf den Kaiser. So schickte Ludwig 829 sicherlich auch auf ihr Drängen hin seinen erstgeborenen Sohn und Mitkaiser Lothar nach Italien und verwies Abt Wala von Corbie vom Hof.

Die zweimalige Entmachtung 830/33

Als Ludwig der Fromme ausgerechnet während der Fastenzeit 830 zu einem nicht akut notwendigen Feldzug gegen die Bretonen aufrief, der von den innenpolitischen Schwierigkeiten ablenken sollte, kam es im April 830 zum offenen Aufstand. Mühlbacher, Th. Schieffer und Boshof deuten diesen als „loyale Revolution“ bzw. „loyale Palastrebellion“, d. h. führende Große am Hof des Königs stellen sich aus Loyalität gegen Ludwig – im Bewusstsein, ihn damit vor schlechten Ratgebern zu schützen und die Reichseinheit zu retten.[12] Sein Sohn Lothar wurde aus Italien zurückgeholt und wieder zum Mitregenten gemacht, Ludwig der Fromme in leichter Haft gehalten, und die Kaiserin Judith, die des Ehebruchs mit Bernhard von Septimanien bezichtigt wurde, in ein Kloster bei Poitiers verbannt.

Lothars Regime enttäuschte jedoch rasch, denn die „loyalen Rebellen“ schienen in erster Linie doch nur ihre eigenen Machtinteressen zu verfolgen.[13] So kam es auf der Reichsversammlung von Nimwegen im Oktober 830 wieder zum Umschwung zugunsten Ludwigs. Ludwig der Fromme wurde wieder in seine Herrschaft eingesetzt, die Häupter der Verschwörung in der Folgezeit verhaftet oder verbannt, Judith nach Aachen zurückgeholt, Lothar dagegen 831 erneut nach Italien geschickt. Dessen aufständische Brüder Ludwig der Deutsche und Pippin konnten von ihrem Vater Ludwig dem Frommen 832 zur Unterwerfung gezwungen werden.

Damit begann ein neuer Akt des Familienstreits, denn nun verbündeten sich alle drei Söhne Ludwigs aus erster Ehe, die eine Schmälerung ihrer Reichsteile zugunsten ihres Halbbruders Karls des Kahlen befürchteten. Wiederum zog Ludwig gegen seine Söhne zu Felde. Ende Juni 833 standen sich die Parteien auf dem Rotfeld bei Colmar gegenüber, bis durch Druck und Versprechungen alle Getreuen und Soldaten von Ludwig abgefallen waren und Ludwig am 30. Juni gezwungen war, sich zu ergeben und faktisch abzudanken. Das Colmarer Rotfeld wurde aufgrund der von Ludwigs Söhnen und Getreuen gebrochenen Eide bald nur noch als Lügenfeld bezeichnet. Ludwig wurde ins Kloster Saint-Médard bei (heute in) Soissons verbannt, wo er sich einer demütigenden öffentlichen Buße unterwerfen musste; dabei bekam er ein „Sündenregister“ überreicht, musste seine Waffen ablegen und ein Büßergewand anziehen. Die Kaiserin Judith wurde diesmal nach Tortona in Italien verbannt, ihr Sohn Karl der Kahle in strenge Haft ins Kloster Prüm überführt.

Abermals kam es zu einem Umschwung, diesmal wohl maßgeblich ausgelöst durch die unwürdige Behandlung des alten Kaisers. Als Anfang 834 Ludwigs Söhne Pippin, von Westen kommend, und Ludwig der Deutsche, aus dem Osten kommend, gegen ihren Bruder Lothar vorrückten, fand dieser keine Unterstützung mehr und konnte sich nur noch nach Italien absetzen. Am 1. März 834 wurde Ludwig der Fromme in der Abteikirche von Saint-Denis feierlich mit Waffen und Krone geschmückt und wieder als Kaiser anerkannt. Lothars Macht wurde auf Italien beschränkt, die Kaiserin Judith aber von dort wieder nach Aachen zurückgeholt.

Die letzten Jahre

Ein neuer Reichsteilungsplan 837 zugunsten Karls des Kahlen, des Sohnes Ludwigs aus zweiter Ehe, der dessen Herrschaft über Friesland und das Gebiet zwischen Maas und Seine vorsah, führte zu neuen Unruhen, die erst durch den Vertrag von Verdun 843 mit der endgültigen Teilung des Frankenreiches beendet wurden. Dabei ebnete der plötzliche Tod von Ludwigs Sohn Pippin 838 den Weg zu einer einigermaßen ausgewogenen Dreiteilung des Reiches unter die drei verbleibenden Söhne Lothar, Ludwig den Deutschen und Karl den Kahlen.

Bevor es dazu kommen sollte, hatte Ludwig der Fromme allerdings seinen Sohn Ludwig den Deutschen gegen sich aufgebracht, indem er ihm nur noch Bayern als Herrschaftsgebiet zugestehen wollte. Der Widerstand des Sohnes machte eine Strafexpedition notwendig, auf deren Rückkehr Ludwig der Fromme am 20. Juni 840 auf einer Rheininsel bei Ingelheim verstarb. Ursache war vermutlich ein Magen- oder Speiseröhrenkrebs in Verbindung mit einer Bronchitis.[14] Nach dem Bericht seines Biographen Asstronomus, Vita Hludowici, Kap. 64, lauteten Ludwigs letzte Worte „Huz, huz“, fränkisch für „Hinaus, hinaus!“. So sprach er mit zur Seite gewandtem Haupt, denn offenbar hatte er dort einen bösen Geist zu sehen geglaubt; dann blickte er heiter zum Himmel und verschied lächelnd.

Ludwig hatte sich ursprünglich in dem von ihm gegründeten Kloster Inden, dem späteren Kornelimünster, bestatten lassen wollen. Im Westbau der heutigen Propsteipfarrkirche Kornelimünster gibt es noch heute die vorbereitete Grabstelle Ludwigs des Frommen. Jedoch veranlasste Ludwigs Halbbruder Drogo als Bischof von Metz, dass Ludwig der Fromme in der Abtei St. Arnulf in Metz beigesetzt wurde, wo auch seine Mutter Hildegard und andere Karolinger bestattet waren. Im 11. und 16. Jh. neu gestaltet, wurde Ludwigs Grabmal 1793 während der Französischen Revolution zerstört und seine Gebeine verstreut. Von Ludwigs wertvollem spätantiken Sarkophag, der den Zug des von den Ägyptern verfolgten Volkes Israel durch das Rote Meer darstellte, sind im Musée de la ville in Metz noch einige Fragmente erhalten.[15]

Stellung zur heidnischen Kultur

Ludwig dem Frommen wurde in der Neuzeit manchmal vorgeworfen, für den Untergang germanischer Überlieferungen verantwortlich zu sein. Solche Behauptungen entbehren aber jeder Quellengrundlage. Es gibt lediglich einen einzigen Satz bei dem Ludwig-Biografen Thegan, Gesta Hludowici, Kap. 19, wo es heißt: „Die heidnischen Lieder [oder: Gedichte], die er [Ludwig] in seiner Jugend gelernt hatte, verachtete er und wollte sie weder lesen noch hören noch lehren.“ Dabei ist nicht einmal sicher, oob Thegan germanische Heldenlieder gemeint hat, wie sie Karl der Große laut Einhards Vita Karoli Magni, Kap. 29, hatte sammeln lassen – die „heidnischen Gedichte“ könnten sich genauso gut auf antike lateinische Gedichte beziehen wie z. B. Vergils römisches Nationalepos Aeneis, das mit Sicherheit in Ludwigs Jugend in seinem Unterricht behandelt worden war; zum möglichen Bezug der Stelle auf lateinische Gedichte vgl. auch Tremp.[16] Vor allem aber spricht Thegan in der zitierten Stelle nur von Ludwigs persönlicher Geringschätzung dieser carmina („Lieder“ bzw. „Gedichte“, worum auch immer es sich dabei handelte); nirgends jedoch, auch nicht in anderen Quellen, ist die Rede von irgendwelchen Anweisungen Ludwigs zu deren Vernichtung.[17]

Ebenso wenig verbürgt ist freilich eine durch Ludwig durchgeführte Sammlung und Sicherung germanischer Überlieferungen (wie bei seinem Vater Karl), da Ludwig der Fromme unbestritten in der „Verchristlichung“ des Frankenreiches eine seiner wichtigsten Aufgaben sah.[18] In seiner Missionspolitik ging er sogar noch über dessen Grenzen hinaus: 831 gründete Ludwig das Erzbistum Hamburg, von dem aus ganz Skandinavien missioniert werden sollte; Ebo von Reims und Ansgar, Bischof von Bremen-Hamburg wurden in seinem Auftrag zu den Initiatoren der nordischen Mission.[19]

Der Beiname „der Fromme“

Ludwigs Beiname „der Fromme“ setzte sich erst im Laufe des 10. Jahrhunderts durch. Zwar wurde Ludwig auch schon zu Lebzeiten als pius (der Fromme) oder piissimus (der sehr Fromme) bezeichnet, doch war dies noch nicht als individueller Beiname gemeint. Iustitia (Gerechtigkeit) und pietas (in diesem Zusammenhang ein ganzer Begriffskomplex im Sinne von Frömmigkeit, Pflichttreue, Milde) galten als die beiden klassischen Herrschertugenden schlechthin. Die Vieldeutigkeit des Begriffes pius zeigt sich auch daran, dass Ludwig im Französischen zwei Beinamen hat: „Louis le Pieux“ (Ludwig der Fromme) und „Louis le Débonnaire“ (Ludwig der Gutmütige).

Auf Münzen nannte sich noch nicht der hier behandelte Ludwig, sondern sein heute als Ludwig der Deutsche bekannter Sohn „HLVDOVVICVS PIVS“, ebenso der letzte ostfränkische Karolinger Ludwig das Kind (900–911): Bis dahin erschien also der Beiname pius noch nicht fest an einen früheren Ludwig vergeben. Erst ab etwa 960 finden sich zunehmend Belege, die dem Ludwig dieses Artikels den eindeutig individuellen Beinamen „der Fromme“ zuweisen. Zudem kam erst im 19. Jahrhundert eine negative Interpretation von Ludwigs Beinamen auf – etwa im Sinne eines weltfernen Frömmlers –, doch ist diese Sichtweise von der modernen Geschichtswissenschaft korrigiert worden.[20]

Bilanz aus heutiger Perspektive

Für Ludwig den Frommen war es von vornherein nicht leicht, aus dem Schatten seines großen Vaters herauszutreten. Da nach Karls Eroberungen keine großen expansiven Erfolge mehr möglich waren, war es Ludwig von Anfang an vorgezeichnet, sich auf diie weniger spektakuläre innere Konsolidierung des Reiches konzentrieren zu müssen. Früher kritisierte man Ludwig den Frommen für seine angeblich zu große Abhängigkeit von Beratern, doch relativiert Boshof heute diesen Vorwurf: Zu Ludwigs Zeit gab es keine Alternative mehr zu einer auf personalen Bindungen gegründeten Herrschaft; ein Gewaltregime hätte erst recht nicht funktioniert.[21] Auch kann von einer geistig-kulturellen Stagnation unter Ludwig dem Frommen keine Rede sein.[22]

Ludwigs Tragik war es, dass sein oben beschriebener, von ihm bis zuletzt modifiziert aufrechterhaltener Plan zur Wahrung der Reichseinheit keinen Erfolg haben sollte: Lothar und zeitweise auch einer „Reichseinheitspartei“ aus führenden Adligen gingen seine Teilungspläne zu weit, seinen nachgeborenen Söhnen, die sich nicht der Oberhoheit des erstgeborenen Lothar beugen wollten, dagegen nicht weit genug. Hinzu kamen die Rivalität der Söhne aus erster Ehe gegen den Sohn Karl aus der zweiten Ehe sowie strukturelle Probleme der Adelsgesellschaft überhaupt. So lastet es die heutige Forschung nicht mehr allein Ludwig dem Frommen an, dass mit seiner Herrschaft die Aufteilung des Karolingerreiches ihren Anfang nahm.[23]

Nachkommen

Vor seiner ersten Ehe hatte Ludwig bereits aus einer Verbindung um das Jahr 793 zwei Kinder:

• Alpheidis (Elpheid, Alpais) (* wohl 794, † 23. Juli eines unbekannten Jahres, wohl nach dem 29. Mai 852), als Witwe Äbtissin von Saint-Pierre-le-Bas in Reims, ∞ um 806 Graf Beggo († 28. Oktober 816) (Matfriede)

• Arnulf (* wohl 794, † nach März/April 841), Graf von Sens

Erste Ehe: Ludwig heiratete 794 Irmingard von Hespengau (780–818), Tochter des Grafen Ingram.

• Lothar I. (795–855), Kaiser

• Pippin I. (797–838), König von Aquitanien

• Rotrud, * wohl 800

• Hildegard, * wohl 802/804, † nach Oktober 841, wohl am 23. August 860, Äbtissin von Notre-Dame (wohl Notre-Dame de Laon)

• Ludwig „der Deutsche“ (806–876), König des ostfränkischen Reiches

Eine seiner beiden Töchter von Irmingard heiratete Ratger, Graf von Limoges, oder Gerhard Graf von Auvergne, (Ramnulfiden) die wohl beide am 25. Juni 841 starben.

Zweite Ehe: Ludwig heiratete 819 Judith (795–843), Tochter des Grafen Welf I.

• Gisela (820–874), heiratete um 836 Eberhard, Markgraf von Friaul (Unruochinger) († 16. Dezember 864); beide wurden in der Abtei Cysoing begraben

• Karl II. „der Kahle“ (823–877), König des westfränkischen Reiches, Kaiser

Siehe auch

• Innerdynastische Kämpfe der Karolinger 830–842

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die wichtigsten Quellen über Ludwig den Frommen sind zwei Biographien: die Gesta Hludowici („Die Taten Ludwigs“) des Thegan, verfasst 835/36, und die Vita Hludowici („Das Leben Ludwigs“) des so genannten Astronomus, verfasst 840/41, beide zuletzt ediert von Tremp:

• Ernst Tremp (Hrsg.): Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 64: Thegan, Die Taten Kaiser Ludwigs (Gesta Hludowici imperatoris). Astronomus, Das Leben Kaiser Ludwigs (Vita Hludowici imperatoris). Hannover 1995 (Monumena Germaniae Historica, Digitalisat)

Bis 829 reichen die fränkischen Reichsannalen[24]; für die Jahre ab 830 können die Annales Bertiniani[25] und die Annales Fuldenses[26] herangezogen werden.

Wichtige rechts- und verfassungsgeschichtliche Quellen sind Ludwigs Kapitularien und Herrscherurkunden. Die lange fehlende wissenschaftliche Edition der 418 Urkunden Ludwigs des Frommen wurde von Theo Kölzer (Universität Bonn) erstellt und 2016 bei den Monumenta Germaniae Historica publiziert.[27] Dazu kommen über 50 Urkundenformeln (so genannte Formulae imperiales) Ludwigs des Frommen.[28] Die Kapitularien Ludwigs des Frommen, deren letzte wissenschaftliche Edition aus dem 19. Jahrhundert stammt und veraltet ist[29], werden derzeit an der Universität Köln unter Leitung von Karl Ubl neu ediert.[30] Die monastische Reformgesetzgebung ist ediert bei Josef Semmler: Corpus Consuetudinum Monasticarum, Bd. 1, Siegburg 1963. Schließlich dichtete der Kleriker Ermoldus Nigellus 826/28 das 2649 Verse lange panegyrische Epos über Ludwig den Frommen „In honorem Hludowici christianissimi Caesaris augusti“.[31]

Das einschlägige Regestenwerk zu Ludwig dem Frommen ist der „Böhmer–Mühlbacher“:

• Böhmer – Mühlbacher: Regesta Imperii I. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751–918. Nach Johann Friedrich Böhmer neubearbeitet von Engelbert Mühlbacher. Nach Mühlbachers Tode vollendet von Johann Lechner. Georg Olms, Hildeshem 1966. Darin S. 239–412 Nr. 519e–1014c. (Digitalisat)

Literatur

• Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, ISBN 3-89678-020-4 (derzeit vergriffen, aber als Book-on-Demand bei der WBG erhältlich) Rezension (maßgebliches Werk)

• Egon Boshof: Kaiser Ludwig der Fromme. Überforderter Erbe des großen Karl? In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 103 (2001), S. 7–28.

• Philippe Depreux: Prosopographie de l'entourage de Louis le Pieux (781–840). Sigmaringen 1997, ISBN 3-7995-7265-1

• Ivan Gobry: Louis premier. Fils de Charlemagne. Paris 2002, ISBN 2-85704-736-3

• Peter Godman, Roger Collins (Hrsg.): Charlemagne's heir. New perspectives on the reign of Louis the Pious (814–840). Oxford 1990, ISBN 0-19-821994-6.

• Mayke de Jong: The Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814–840. Cambridge University Press, Cambridge 2009, ISBN 978-0-521-88152-4.[32]

• Theo Kölzer: Kaiser Ludwig der Fromme (814–840) im Spiegel seiner Urkunden. (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschaften, Vorträge G 401). Paderborn 2005, ISBN 3-506-72969-1

• Engelbert Mühlbacher: Deutsche Geschichte unter den Karolingern. 1896, Nachdruck Phaidon, Essen 1999, 2 Bände, hier Bd. 2, S. 7–149.

• Rudolf Schieffer: Ludwig 'der Fromme'. Zur Entstehung eines karolingischen Herrscherbeinamens. In: Frühmittelalterliche Studien, Band 16 (1982), S. 58–73, ISSN 0071-9706

• Rudolf Schieffer: Die Karolinger. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 2006, ISBN 3-17-019099-7, S. 112–138.

• Theodor Schieffer: Ludwig der Fromme. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 15, Duncker & Humblot, Berlin 1987, ISBN 3-428-00196-6, S. 311–318 (Digitalisat).

• Bernhard von Simson: Jahrbücher des Fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen. 2 Bände: Bd. 1 (814–830), Bd. 2 (831–840), Leipzig 1874–76, Nachdruck Duncker & Humblot, Berlin 1969.

• Ernst Tremp: Studien zu den Gesta Hludowici imperatoris des Trierer Chorbischofs Thegan (Monumenta Germaniae Historica Schriften 32). Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1988.

• Ernst Tremp: Die Überlieferung der Vita Hludovici imperatoris des Astronomus (Monumenta Germaniae Historica Studien und Texte 1). Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1991.

Weblinks

Commons: Ludwig der Fromme – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

• Literatur über Ludwig den Frommen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Quellen

• Französische Übersetzung des Ermoldus Nigellus, 1824, PDF

• Die Kapitularien Ludwigs des Frommen, in: Capitularia. Edition der fränkischen Herrschererlasse, bearb. von Karl Ubl und Mitarbeiter, Köln 2014 ff.

Literatur

• Studien zur Rezeptionsgeschichte, Dissertation Aachen 2004 (PDF, mit Bibliographie aller relevanten Arbeiten Stand 2004; 2,42 MB)

Anmerkungen

1 http://www.kath.de/Kirchenjahr/michael.php

2 Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 89 mit Anm. 29

3 Wolfgang Wendling: Die Erhebung Ludwigs d. Fr. zum Mitkaiser im Jahre 813 und ihre Bedeutung für die Verfassungsgeschichte des Frankenreiches. In: Frühmittelalterliche Studien Bd. 19 (1985), S. 201–238.

4 Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 137 f.

5 Philippe Depreux: Prosopographie de l'entourage de Louis le Pieux (781–840). Sigmaringen 1997, S. 163–167 (Drogo), 264–268 (Hugo), 382 f. (Theoderich)

6 Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 120–125. Vgl. Walter Kettemann: Subsidia Anianensia. Überlieferungs- und textgeschichtliche Untersuchungen zur Geschichte Witiza-Benedikts, seines Klosters Aniane und zur sogenannten „anianischen Reform“. Duisburg/Essen 2008, urn:nbn:de:hbz:464-20080509-172902-8; Dieter Geuenich: Kritische Anmerkungen zur sogenannten „anianischen Reform“. In: Dieter R. Bauer u. a. (Hrsg.): Mönchtum – Kirche – Herrschaft 750–1000. Sigmaringen 1998, S. 99–112; Josef Semmler: Benedictus II: una regula – una consuetudo. In: Willem Lourdaux, Daniel Verhelst (Hrsg.): Benedictine Culture 700–1050. Louvain 1983, S. 1–49; Josef Semmler: Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre 816. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. 74 (1963), S. 15–82; Josef Semmler: Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung bei Ludwig dem Frommen.. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. 71 (1960), S. 37–65.

7 Gereon Becht-Jördens: Sturmi oder Bonifatius. Ein Konflikt im Zeitalter der anianischen Reform um Identität und monastisches Selbstverständnis im Spiegel der Altartituli des Hrabanus Maurus für die Salvatorbasilika zu Fulda. Mit Anhängen zur Überlieferung und kritischen Edition der Tituli sowie zu Textquellen zur Architektur und Baugeschichte der Salvatorbasilika. In: Marc-Aeilko Aris, Susanna Bullido del Barrio (Hrsg.): Hrabanus Maurus in Fulda. Mit einer Hrabanus Maurus-Bibliographie (1979–2009) (Fuldaer Studien 13), Frankfurt am Main 2010; Gereon Becht-Jördens: Die Vita Aegil des Brun Candidus als Quelle zu Fragen aus der Geschichte Fuldas im Zeitalter der anianischen Reform. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 42 (1992), S. 19–48.

8 Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 115–118

9 Theodor Schieffer: Die Krise des karolingischen Imperiums. In: Josef Engel, Hans Martin Klinkenberg (Hrsg.): Aus Mittelalter und Neuzeit, Festschrift füfür Gerhard Kallen. Bonn 1957, S. 1–15, hier: S. 8.

10 Rudolf Schieffer: Die Zeit des karolingischen Großreichs 714–887. (Gebhardt – Handbuch der deutschen Geschichte, 10. völlig neu bearbeitete Auflage), Stuttgart 2005, S. 113.

11 Julika Pohlee: Fälschung führte Bremen und Hamburg zusammen. Die Welt. 5. Oktober 2014. Abgerufen am 7. Dezember 2012.

12 Mühlbacher, 1896/1999, Bd. 2, S. 78 ff.; Schieffer, 1957, S. 11 ff.; Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 182 ff.

13 Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 185.

14 Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 247.

15 Josef Adolf Schmoll gen. Eisenwerth: Das Grabmal Kaiser Ludwigs des Frommen in Metz. In: Aachener Kunstblätter 44 (1973), S. 75–966

16 Ernst Tremp (Hrsg.): Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 64: Thegan, Die Taten Kaiser Ludwigs (Gesta Hludowici imperatoris). Astronomus, Das Leben Kaiser Ludwigs (Vita Hludowici imperatoris). Hannover 1995, S. 2001 (Monumenta Germaniae Historica, Digitalisat)

17 Vgl. Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 256.

18 Egon Boshof: Kaiser Ludwig der Fromme. Überforderter Erbe des großen Karl? In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 103 (2001), S. 7–28, hier: S. 27.

19 Wolfgang Seegrün: Das Papsttum und Skandinavien. Neumünster 1967, S. 24 ff.

20 Zum gesamten Abschnitt vgl. Rudolf Schieffer: Ludwig 'der Fromme'. Zur Entstehung eines karolingischen Herrscherbeinamens. In: Frühmittelalterliche Studien, Bd. 16 (1982), S. 58–73.

21 Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 266.

22 Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, S. 258–266.

23 Zum gesamten Abschnitt vgl. Egon Boshof: Kaiser Ludwig der Fromme. ÜÜberforderter Erbe des großen Karl? In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. 103 (2001), S. 7–28, bes. S. 25–27.

24 Friedrich Kurze (Hrsg.): Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 6: Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi. Hannover 1895 (Monumenta Germaniae Historica, Digitalisat)

25 Georg Waitz (Hrsg.): Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 5: Annales Bertiniani. Hannover 1883 (Monumenta Germaniae Historica, Digitalisat)

26 Friedrich Kurze (Hrsg.): Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 7: Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis. Hannover 1891 (Monumenta Germaniae Historica, Digitalisat)

27 Edition der Urkunden Ludwigs des Frommen (Projekt der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften zur Erstellung einer Edition der Urkunden Ludwigs des Frommen); MGH-Neuerscheinung

28 Formulae Imperiales, in: MGH Formulae (Legum Sectio V), hg. von Karl Zeumer. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1882, S. 285–328. Vgl. dazu Sarah Patt: Studien zu den ‚Formulae imperiales‘. Urkundenkonzeption und Formulargebrauch in der Kanzlei Kaiser Ludwigs des Frommen (814–840) Wiesbaden 2016.

29 Hludowici Pii Capitularia 814–827, in: MGH Capitularia Regum Francorum 1, hg. von Alfred Boretius. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1883, S. 261–315 (Monumenta Germaniae Historica, Digitalisat)

30 Projekt CaCapitularia. Edition der fränkischen Herrschererlasse, gefördert von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste

31 Poetae Latini medii aevi 2: Poetae Latini aevi Carolini (II). Herausgegeben von Ernst Dümmler. Berlin 1884, S. 5–79 (Monumenta Germaniae Historica, Digitalisat)

32 Vgl. Monika Suchan: Rezension zu: de Jong, Mayke: The Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814–840. Cambridge 2009. In: H-Soz-u-Kult, 10. März 2010.

Gestorben:

Auf einer Rheininsel unterhalb Mainz.

Familie/Ehepartner: N. (Konkubine des Ludwig I.) N.. [Familienblatt] [Familientafel]

Ludwig heiratete Kaiserin Irmingard von Haspengau in 794. Irmingard (Tochter von Inrgam von Haspengau) wurde geboren in cir 780; gestorben am 3 Okt 818 in Angers, FR; wurde beigesetzt in Angers, FR. [Familienblatt] [Familientafel]

Ludwig heiratete Kaiserin Judith von Altdorf (Welfen) in Feb 819. Judith (Tochter von Graf Welf I. von Schwaben und Bayern (Welfen) und Eilgive (Heilwig) von Sachsen) wurde geboren in cir 795; gestorben am 19 Apr 843; wurde beigesetzt in St. Martin, Tours. [Familienblatt] [Familientafel]

|

Kaiserin Hildegard (Alemannin) (Geroldonen)

Kaiserin Hildegard (Alemannin) (Geroldonen)  König Karlmann (Pippin) (Karolinger), von Italien

König Karlmann (Pippin) (Karolinger), von Italien  Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme

Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme  Kaiser Lothar I. von Lothringen

Kaiser Lothar I. von Lothringen  König Ludwig II. (Karolinger), der Deutsche

König Ludwig II. (Karolinger), der Deutsche  Prinzessin Gisela von Frankreich (Karolinger)

Prinzessin Gisela von Frankreich (Karolinger)  Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle

Kaiser Karl II. von Frankreich (Karolinger), der Kahle  Königin Irmtrud von Orleans

Königin Irmtrud von Orleans