| 19. | Hieronymus von Rouen  (6.Karl3, 2.Pippin2, 1.Begga1) (6.Karl3, 2.Pippin2, 1.Begga1)Anderer Ereignisse und Attribute:

- Titel (genauer): (Laien-)Abt von Saint-Quentin;

Notizen:

Hieronymus, 754 und um 775 bezeugt, (Laien-)Abt von Saint-Quentin; ∞ I Ermentrudis, vielleicht Nichte von Abt Fulrad von Saint-Denis; ∞ II Ercheswinda, Westgotin

754 und um 775 bezeugt

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammliste_der_Karolinger#cite_note-18

Dies ist eine detaillierte Stammliste der Karolinger, für den Hauptartikel siehe: Karolinger

Von Karl Martell bis zur Reichsteilung

1 Karl Martell, † 22. Oktober 741 in der Königspfalz Quierzy, 717 Hausmeier in Austrien, 718 Hausmeier im gesamten Frankenreich, begraben in der Abtei Saint-Denis; ∞ I. Chrothrud, † vor 725; ∞ II. Swanahild, illustris matrona, † nach 743, begraen in der Abtei Chelles, Nichte des Herzogs Odilo von Bayern (Agilolfinger) – Vorfahren siehe Arnulfinger

1 (I) Karlmann, † 17. Juli 754 in Vienne in Gefangenschaft, 742/747 Hausmeier, danach Mönch in San Silvestro auf dem Monte Soracte und Montecassino, dort auch begraben

1 Drogo, 747/754 bezeugt

2 Kinder, 754 ins Kloster geschickt

2 (I) Pippin der Jüngere, * 714, † 24. September 768, 742 Hausmeier in Neustrien, Burgund und Provence; Ende 751 in Soissons zum König der Franken (Rex Francorum) ernannt, begraben in der Abtei Saint-Denis; ∞ Bertrada die Jüngere (Berta), † 1. Juni 783, Tochter des Grafen Heribert von Laon, 754 Königin (Hugobertiner)

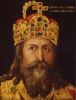

1 Karl der Große, * wohl am 2. April 747, † 28. Januar 814, 768 Teilkönig, Dezember 771 Alleinherrscher, König der Franken, Juni 774 König der Langobarden, 25. Dezember 800 in Rom zum Kaiser gekrönt, begraben in der Pfalzkapelle in Aachen; ∞. 769, verstoßen 770 oder Anfang 771, NN, Tochter des Langobardenkönigs Desiderius (Stammliste der Könige der Langobarden); ∞ II. 771 vor dem 30. April Hildegard, * 758, † 30. April 783, Tochter des Grafen Gerold von Anglachgau (Geroldonen)[1] und der Imma, einer Tochter des alemannischen dux Hnabi (wohl Agilolfinger); ∞ III. um Oktober 783 Fastrada, † 10. Juli 794, Tochter des Grafen Radulf; ∞ IV. zwischen 794 und Herbst 796 Liutgard, eine Alemannin, † 4. Juni 800

1 (unehelich, Mutter: Himiltrud, um 768 bezeugt) Pippin der Bucklige, * vor 770, † 811, 792 als Mönch in der Abtei Prüm

2 (II) Karl der Jüngere, * 772/773, † 4. Dezember 811, 788 König in Neustrien

3 (II) Adalhaid, * zwischen September 773 und Juni 774, † Juli/August 774 in Südgallien

4 (II) Rotrud, * wohl 775, † 6. Juni 810, aus ihrer Verbindung mit Rorico (Rorgoniden):

1 Ludwig, † 867, Abt von Saint-Denis, Erzkanzler

5 (II) Karlmann, * 777, † 8. Juli 810, 15. April 781 in Rom auf den Namen Pippin getauft, im gleichen Jahr unter diesem Namen König von Italien, begraben in Mailand; ∞ um 795 NN

1 Bernhard, * wohl 797, † 17. April 818, 812-813 König von Italien, 817 Aufstand gegen Ludwig den Frommen, 15. April 818 geblendet, zwei Tage danach gestorben; ∞ um 815 Kunigunde, † nach 15. Juni 835, vielleicht Tochter von Heribert, dem Sohn Wlhelm von Gellones (Wilhelmiden)[2]

1 Pippin, * wohl 815, † nach 840, nach 834 Graf bei Paris ∞ NN Nachkommen siehe unten: Vermandois

2 Adalhaid, * wohl 800/810, † nach 810

3 Gundrada, * wohl 800/810, † nach 810

4 Berthaid, * wohl 800/810, † nach 810

5 Theodrada, * wohl 800/810, † nach 810

6 (II) Ludwig I. der Fromme, * Juni/August 778 in Chasseneuil (Zwilling), † 20. Juni 840 bei Ingelheim, 781 König von Aquitanien, 11. September 813 in Aachen zum Mitkaiser gekrönt, 30. Juni 833 bis 1. März 834 abgesetzt, begraben in St. Arnulfn Metz; ∞ I. 794 Irmingard von Hespengau (Ermengard), † 3. Oktober 818 in Angers, Tochter des Grafen Ingram; ∞ II. 819 in Aachen Judith, † 19. April 843, Tochter des Grafen Welf I. (Welfen) und Heilwich

1 (unehelich, Mutter unbekannt) Alpheidis (Elpheid, Alpais), * wohl 794, † 23. Juli …, wohl nach dem 29. Mai 852, als Witwe Äbtissin von Saint-Pierre-le-Bas in Reims, ∞ um 806 Graf Beggo I., † 28. Oktober 816 (Matfriede)

2 (unehelich, Mutter unbekannt) Arnulf, * wohl 794, † nach März/April 841, 817 Graf von Sens

3 (I) Lothar I., * 795, † 29. September 855 als Mönch in der Abtei Prüm, August 814 Herzog von Bayern, Juli 817 Mitkaiser, Ostern 823 als Kaiser, herrscht 822/825 und 829/840 in Italien, 30. Juni 833 bis 1. März 834 sowie 20. Juni 840 bis Septeember 855 Kaiser, herrscht 843 in Lotharingien (Lotharii Regnum), dankt ab, begraben in der Abtei Prüm; ∞ Mitte Oktober 821 in Diedenhofen Irmingard (Ermengard), † 20. März 851, Tochter des Grafen Hugo von Tours, stiftet 849 die Abtei Erstein, in der sie auch begraben wurde (Etichonen) Nachkommen siehe unten: Lotharingien

4 (I) Pippin I., * wohl 797, † Dezember 838, wohl am 13., August 814 König von Aquitanien, begraben in Sainte-Croix in Poitiers; ∞ 822 Ringart/Hringard/Ingeltrud, Tochter des Grafen Teudbert von Madrie (Arnulfinger)

1 Pippin II., * wohl 823, † nach 864 in Senlis, 838/848 König von Aquitanien, 852/854 und ab 864 in Gefangenschaft

2 Karl, * wohl 825/830, † 4. Juni 863, 851/854 im Kloster, 8. März 856 Erzbischof von Mainz

5 (I) Rotrud, * wohl 800; ∞ (siehe ihre Schwester Hildegard)

6 (I) Hildegard, * wohl 802/804, † nach Oktober 841, wohl am 23. August 860, Äbtissin von Notre-Dame wohl Notre-Dame de Laon - Rotrud oder Hildegard ∞ Ratger Graf von Limoges oder Gerhard Graf von Auvergne (Ramnulfiden), wohl beide X 25. Juni 81 in der Schlacht von Fontenoy

7 (I) Ludwig II. der Deutsche, * wohl 805, † 28. August 876 in Frankfurt am Main, 817 König von Bayern, 822/837 und 843/876 König von Ostfranken, begraben im Kloster Lorsch; ∞ 827 Hemma, † 31. Januar 876, Tochter des Grafen Welf (Welfen) und Helwich, begraben im Kloster Sankt Emmeram in Regensburg Nachkommen siehe unten: Ostfrankenreich

8 (II) Gisla, * zwischen Ende 819 und 822, † nach August 874, begraben in der Abtei Cysoing; ∞ um 836 Eberhard dux (Markgraf) von Friaul, † 16. Dezember 866 in Italien, begraben in der Abtei Cysoing (Unruochinger)

1 Berengar I., † 7. April 924, 888 König von Italien, 915 Kaiser

1 Gisela, † 910/915; ∞ Adalbert I. der Reiche, Markgraf von Ivrea (Haus Burgund-Ivrea)

1 Berengar II., † 966, 950-961 König von Italien

9 (II) Karl der Kahle (Charles le Chauve), * 13. Juni 823 in Frankfurt am Main, † 6. Oktober 877 in Avrieux (Savoyen), August 829 Herzog von Alemannien (dux Alemanniae), September 838 König von Neustrien, 843 König von Westfranken, 848 König vvon Aquitanien, 869 König von Lotharingien, 875 König von Italien, 25. Dezember 875 in Rom zum Kaiser gekrönt, begraben in Nantua, in die Abtei Saint-Denis umgebettet; ∞ I. 13. Dezember 842 Ermentrud, * 27. September wohl 830, † 6. Oktober 869 in Saint-Denis, Tochter des Grafen Odo von Orléans[3] und der Ingeltrud (Geroldonen), ∞ II. 22. Januar 870 Richildis, † 910/914, Tochter des Grafen Buvinus von Metz (Buviniden) Nachkommen siehe unten: Westfrankenreich

7 (II) Lothar, * Juni/August 778 in Chasseneuil (Zwilling)

8 (II) Bertha, * 779/780, † nach 14. Januar 828, 814 vom Hof verwiesen, aus ihrer Verbindung mit Angilbert:

1 Nithard, † 845

2 Hartnid

9 (II) Gisla, * 781 vor Mai, † nach 800, wohl 814

10 (II) Hildegard, * 782 nach 8. Juni, † zwischen 1. und 8. Juni 783

11 (III) Theodrada, * wohl 785, † 9. Januar 844/853, in der Abtei Münsterschwarzach, vor 814 Äbtissin von Notre-Dame d’Argenteuil

12 (III) Hiltrud, * wohl 787, † nach 800, wohl 814

13 (unehelich, Mutter unbekannt) Hruodhaid, * wohl 787, † nach 800, wohl 814

14 (unehelich, Mutter:Madelgard) Ruothild, † 24. März 852, 840 Äbtissin der Abtei Faremoutiers

15 (unehelich, Mutter: Gerswind „Saxonici generis“) Adalthrud

16 (unehelich, Mutter: Regina, 800 bezeugt) Drogo, * 17. Juni 801, † 8. Dezember 855, 818 geistlich, 820 Abt von Luxeuil, 823 Bischof von Metz, 834 Erzbischof und Erzkapellan

17 (unehelich, Mutter: Regina, 800 bezeugt) Hugo, * 802/806, † 14. Juni 844, 818 geistlich, Mönch zu Charroux, 822/823 Abt von Saint-Quentin, 836 Abt von Saint-Bertin, 834-840 Erzkanzler Ludwigs des Frommen

18 Theoderich, Mutter: Adaling, die 806 bezeugt ist, * 807, † nach 818, 818 geistlich

2 Karlmann, 754 bezeugt, † 4. Dezember 771 in Reims, 768 Teilkönig; ∞ Gerberga, 772 bezeugt

1 Pippin, 770 bezeugt, † nach 772

2 Kind, † nach 772

3 Gisela, * 757, † 810, 788 Äbtissin von Chelles

4 Pippin, * 759, † 761

5 Rothaid, begraben in St. Arnulf in Metz

6 Adelheid, begraben in St. Arnulf in Metz

3 (I) Hiltrud, † 754; ∞ 741 Odilo, Herzog von Bayern, † 748, begraben in Kloster Gengenbach (Agilolfinger)

1 Tassilo III., Herzog von Bayern 748-788

4 (II) Grifo, * wohl 726, X 753 bei Saint-Jean-de-Maurienne

5 (unehelich, Mutter unbekannt) Bernhard, * vor 732, 773 bezeugt, † 787; ∞ I eine Fränkin, ∞ II eine Sächsin

1 (I) Adalhard, * wohl 752, † 2. Januar 826 in Corbie, 772 Mönch, um 781/814 und 821/826 Abt von Corbie, 822 auch Abt von Corvey, 814-821 Mönch in Noirmoutier, begraben in Corbie

2 (II) Wala, * wohl 773, † 31. August 836 in Bobbio, Graf in Sachsen, 811 Pfalzgraf, 814 Mönch, 826/831 Abt von Corbie und Corvey, 834-836 Abt von Bobbio, begraben in der Klosterkirche von Bobbio; ∞ Rothlindis, † vor 814, Tochter des Wilhelm vn Aquitanien, Markgraf von Septimanien, Graf von Toulouse (Gellones)

3 (II) Gundrada, * wohl 775, † nach 826, 814 nach Poitiers verbannt

4 (II) Bernhar, * wohl 776, 790 puer, 801 und 814 als Mönch in Lérins, 814 Mönch in der Abtei Corbie

5 (II) Theodrada, * nach 776, 810 Äbtissin von Notre-Dame in Soissons, ∞ NN, † vor 810

6 (unehelich, Mutter unbekannt) Hieronymus, 754 bezeugt Nachkommen siehe unten: Hieronymus

7 (unehelich, Mutter unbekannt) Remigius (Remedius), † 771, 755 Bischof von Rouen

8 ? Aldana, † vor 804; ∞ Theoderich Graf von Autun, † vor 804 (Wilhelmiden)[4]

Die Nachkommen des Abtes Hieronymus

Die folgende Stammliste folgt der Darstellung von Settipani (S 359ff) zu

a) Fulcuin, dem Abt von Lobbes (965-990), der in seinen Schriften angibt, vom Karolinger Hieronymus abzustammen.

b) Karl Konstantin, Graf von Vienne aus der Familie der Buviniden, von dem der Chronist Richer von Reims angibt, er sei königlicher (das heißt karolingischer) Abstammung, allerdings durch seinen tritavus (Urgroßvater des Urgroßvaters) aus einer Bastardlinie[16]

1 Hieronymus, 754 und um 775 bezeugt, (Laien-)Abt von Saint-Quentin; ∞ I Ermentrudis, vielleicht Nichte von Abt Fulrad von Saint-Denis; ∞ II Ercheswinda, Westgotin – Vorfahren siehe oben

1 (I) Fulrad, † 31. Januar 826, 771 Abt von Saint-Quentin, 823 Abt von Lobbes

2 (I) Tochter

1 Ramneric, † wohl 823, Abt von Lobbes

3 (I) Audoen (Ouen)

1 NN

1 NN

1 Audoen (Ouen)[17]

1 Regenwala, † vor 928, Nonne in Saint-Bertin

2 Fulcuin, † vor 928, Mönch Saint-Bertin. ∞ Theodala

1 Fulcuin, † 990, Mönch in Saint-Bertin 948, Abt von Lobbes 965

2 Godeschalc

4 (II) Fulcuin, † 15. Dezember 855 in Esquelbecq, Bischof von Thérouanne 816/817, bestattet in Saint-Bertin

5 ? (II) Richard[18], 787 Graf von Rouen, 795 Surintendant der königlichen Domänen

1 Richard, Graf von Amiens 801/825, Stammvater der Buviniden

1 Richard, 825/839 bezeugt, † vor 12. November 842, ostiarius[19] Ludwigs des Frommen, geht 834 mit Lothar I. nach Italien

2 Buvinus (Bouvin), 842/862, Graf von Metz, Laienabt von Gorze ∞ NN, Tochter von Boso dem Alten Graf von Arles, Graf in Italien (Bosoniden)

3 ? Tochter (Richildis), † um 882. ∞ um 863, vor 869, Eccard (* um 810/815, † zw. Januar 876 und Juni 877), 838 Herr von Perrecy, 858 missus im Senonais, 863 missus in der Markgrafschaft Chalon, 873 missus im Autunois und Mâconnais (Arnulfinge)

4 ? Tochter ∞ Theoderich „le Trésorier“ (* um 810, † 882/883), 878 Graf von Autun mit dem Auftrag, Bernhard von Gothien zu vertreiben, 876/877 Herr von Perrecy (Arnulfinger)

6 ? (I) Richarda, 778 bezeugt. ∞ Nithard

1 ? Angilbert (siehe oben)

Literatur

• Christian Settipani: La préhistoire des Capétiens (1993)

• Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln Band I.1 (2005), Tafel 3-7, darin benutzt:

• Peter Wenzel: Die Frauenstifter der Diözese Lüttich nach ihrer ständischen Zusammensetzung bis zum 15. Jahrhundert. Dissertation Bonn 1909, S. 44.

• Lorenz Weinrich: Walo, Graf, Mönch und Rebell. Lübeck und Hamburg 1963 (Karolingische Studien Heft 386).

• Eduard Hlawitschka: Die Vorfahren Karls des Großen, in: Wolfgang Braunfels (Hg.) Karl der Große, Lebenswerk und Nachleben, Band I (Hg. von Helmut Beumann): Persönlichkeit und Geschichte, Düsseldorf 1965, S. 51–82.

• Karl August Eckhardt: Merowingerblut I, Die Karolinger und ihre Frauen, Witzenhausen 1965, S. 12–73.

• Ingrid Heidrich: Titulatur und Urkunden der arnulfingischen Hausmeier, in: Archiv für Diplomatik 11./12. Band, 1965/1966, S. 71–279.

• Karl Ferdinand Werner: Die Nachkommen Karls des Großen bis um das Jahr 1000 (1.-8. Generation), in: Wolfgang Braunfels (Hg.) Lebenswerk und Nachleben, Band IV (Hg. von Wolfgang Braunfels und Percy Ernst Schramm), Düsseldorf 1967, S. 403–482.

• Eduard Hlawitschka: Waren die Kaiser Wido und Lambert Nachkommen Karls des Großen, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 49, 1969, S. 366–386.

• Eduard Hlawitschka: Die Anfänge des Hauses Habsburg-Lothringen. Saarbrücken 1969, S. 58 ff.

• Karl August Eckhardt: Studia Merovingica. Aalen 1975 (Bibliotheca rerum historicianum 11), S. 118–130.

• Lexikon des Mittelalters, I-VII, München-Zürich 1977–1994.

• Eduard Hlawitschka: Studien zur Genealogie und Geschichte der Merowinger und frühen Karolinger, in: Rheinische Vierteljahresblätter 43, 1979; S. 1–99.

• Eduard Hlawitschka: Zu den Grundlagen des Aufstiegs der Karolinger, in: Rheinische Vierteljahresblätter 49, 1985, S. 1–61.

• Brigitte Kasten: Adalhard von Corbie. Düsseldorf 1986 (Studia humaniora, Düsseldorfer Studien zu Mittelalter und Renaissance, Band 3).

• Pierre Riché: Die Karolinger. Eine Familie formt Europa. Stuttgart 1987.

• Walther Kienast: Die fränkische Vasallität von den Hausmeiern bis zu Ludwig dem Kind und Karl dem Einfältigen. Frankfurt am Main 1990, S. 576.

• William Mendel Newman: The Cartulary and Charters of Notre-Dame de Homblières. Cambridge, Mass., 1990 (Nr. 9, 20, 23, 25, 30).

• Rudolf Schieffer: Karolingische Töchter, in: Herrschaft, Kirche, Kultur, Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, Festschrift für Friedrich Prinz zu seinem 65. Geburtstag, hg. von Georg Jenal unter Mitwirkung von Stephanie Haarländer, Stuttgrt 1993, S. 124–139.

• Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Großen I.-XIV. Generation, Leipzig 1936.

• Siegfried Rösch: Caroli Magni Progenies I, Neustadt/Aisch 1977.

• Szabolcs de Vajay, in: Annales de Bourgogne XXXIV, 1962, S. 158 f.

• René Louis, in: Dictionnaire de biographie française 3, 1939, S. 341–348.

Fußnoten

1 Europäische Stammtafeln XII, 1992, Tafel 24

2 Settipani, S. 221

3 bei Schwennicke: Tochter des Grafen Odo, wohl Odo von Orléans

4 sie Bewertung der Filiaton siehe den Artikel zu Aldana

5 Settipani, S. 215, bei Schwennicke ohne Anschluss (aber wohl ins Umfeld Vermandois gehörend)

6 Settipani, S. 217

7 So Schwennicke in Band I.1 (1998) Tafel 4 und 7; in Band II (1983) hingegen: "Robert (II) I … 922 König von Frankreich … ∞ II um 890 Béatrix de Vermandois † nach *III 931 T v Cte Heribert I de V (Karolinger) u Berthe (de Morvois)", zur Sinnhatigkeit dieser Angabe vgl. den Artikel Bertha von Morvois

8 s. diesen Artikel sowie Settipani, S. 240–242

9 Settipani, S. 217

10 Settipani, S. 218

11 Settipani, S. 221, bei Schwennicke ohne Anschluss (aber wohl ins Umfeld Vermandois gehörend)

12 Settipani, S. 218–219

13 Die Mutter Arnulfs fehlt bei Schwennicke, der Fehler ist aber offensichtlich

14 siehe oben

15 Christian Settipani, La préhistoire des Capétiens, 481-987, Partie 1: Mérovingiens, Carolingiens et Robertiens (1993), S. 339, Karl Ferdinand Werner, Il y a mille ans, les Carolingiens : fin d’une dynastie, début d’un mythe, in : Annuaire Blletin de la Société d’histoire de France, 1991-1992, S. 24

16 „Karolus Constantinus … ex regio quidem genere natus est, sel concubinali stemmate usque ad tritavum sordebat.“ (Richer, II, 98)

17 Die Gesta abbtum S. Bertini sehen ihn als Sohn der älteren Audoen, was aber aufgrund der Chronologie nicht möglich ist; tatsächlich müssen wohl zwei Generationen eingeschoben werden

18 Settipani sieht die Möglichkeit, dass der Name Richard eine fränkische Anpassung des westgotischen Königsnamens Rekkared ist

19 als weltliches Amt die in Kriegszeiten für die königliche Familie verantwortliche Person

Familie/Ehepartner: Ermentrudis N.. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Ercheswinda N.. [Familienblatt] [Familientafel]

|

Begga von Heristal gestorben in cir 693.

Begga von Heristal gestorben in cir 693.  Herzog Pippin (Arnulfinger), der Mittlere

Herzog Pippin (Arnulfinger), der Mittlere  Karl Martell

Karl Martell  Childebert III. von Neustrien (Merowinger)

Childebert III. von Neustrien (Merowinger)  Pippin III. (Karolinger)

Pippin III. (Karolinger)  Tassilo von Bayern, III III

Tassilo von Bayern, III III  Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne

Römischer Kaiser Karl der Grosse (Karolinger), Charlemagne  König Karlmann I. (Karolinger)

König Karlmann I. (Karolinger)  König Theuderich IV. Merowinger

König Theuderich IV. Merowinger  Pippin (Karolinger), der Bucklige

Pippin (Karolinger), der Bucklige  König Karlmann (Pippin) (Karolinger), von Italien

König Karlmann (Pippin) (Karolinger), von Italien  Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme

Römischer Kaiser Ludwig I. (Karolinger), der Fromme