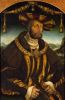

| 23. |  Herzogin Sabina von Bayern (Wittelsbacher) Herzogin Sabina von Bayern (Wittelsbacher)  (17.Albrecht5, 10.Anna4, 4.Elisabeth3, 2.Margarete2, 1.Anna1) wurde geboren am 24 Apr 1492 in München, Bayern, DE; gestorben am 30 Aug 1564 in Nürtingen, Baden-Württemberg, DE; wurde beigesetzt in Stiftskirche, Tübingen, Baden-Württemberg, DE. (17.Albrecht5, 10.Anna4, 4.Elisabeth3, 2.Margarete2, 1.Anna1) wurde geboren am 24 Apr 1492 in München, Bayern, DE; gestorben am 30 Aug 1564 in Nürtingen, Baden-Württemberg, DE; wurde beigesetzt in Stiftskirche, Tübingen, Baden-Württemberg, DE. Anderer Ereignisse und Attribute:

- Titel (genauer): Herzogtum Bayern; Herzogin von Bayern

Notizen:

Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sabina_von_Bayern

Sabina von Bayern, in der Literatur auch häufig Sabine von Württemberg genannt (* 24. April 1492 in München; † 30. August 1564 in Nürtingen), war geborene Herzogin von Bayern und ab 1511 Gattin von Herzog Ulrich von Württemberg. Die Ehe zerbrach nach nur vier Jahren, die nachfolgenden und lange andauernden Streitigkeiten beeinflussten stark die Geschichte Württembergs in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Leben

Sabina war Tochter des bayerischen Herzogs Albrecht IV. und dessen Gemahlin Kunigunde von Österreich, der Tochter Kaiser Friedrichs III.

Schon im Alter von sechs Jahren wurde Sabina 1498 aus strategischen Gründen mit dem damals 11-jährigen Herzog Ulrich von Württemberg verlobt. Ihr Vater und auch ihr Onkel, der spätere Kaiser Maximilian I., versprachen sich durch die Allianz mit Württemberg Verbündete gegen Frankreich und die Schweiz. Das Bündnis sollte sich im Schweizerkrieg 1499 und im Landshuter Erbfolgekrieg 1503 bewähren. Letzterer brachte nach siegreichem Verlauf Geländezugewinne sowohl für Württemberg als auch für Bayern-München.

Als Sabina im Jahr 1508 das für die Heirat festgesetzte Alter von 16 Jahren erreichte, war ihr 21-jähriger Verlobter jedoch mehr an Elisabeth, der Tochter des Markgrafen Friedrich II. von Brandenburg-Ansbach, die in Nürtingen lebte, interessiert. Anlässlich des Leichenbegängnisses für Sabinas Vater im Januar 1509 weilte Ulrich in München, es wurde die Heiratsabrede zwar abermals bekräftigt, jedoch berichten Chronisten von mehr als nur deutlich ablehnender Haltung des württembergischen Herzogs seiner bayerischen Verlobten gegenüber. Ulrichs Geliebte Elisabeth wurde mit Markgraf Ernst von Baden verlobt und 1510 schließlich verheiratet. Aber auch seiner Geliebten verlustig, zögerte Ulrich den Heiratstermin mit Sabina weiter hinaus und fügte sich schließlich erst einer Verfügung des inzwischen zum Kaiser gekrönten Onkels Maximilian, die Hochzeit noch vor der Fastenzeit des Jahres 1511 zu begehen.

Die Hochzeit am 2. März 1511 wurde mit großem Pomp gefeiert; das Fest dauert 14 Tage, mehr als 7000 Gäste waren eingeladen. Rund um das Stuttgarter Schloss wurden die Bürger kostenlos gespeist. Mit der Hochzeit war der Verzicht Sabinas auf alles Erbe in Bayern väter- und mütterlicherseits verbunden.

Die Ehe verlief unglücklich, da beide Eheleute aufbrausend und grob werden konnten. Chronisten berichten von tätlichen Auseinandersetzungen. In diesem Zusammenhang wird, insbesondere in der württembergischen Geschichtsschreibung, auf eine auf Henriette von Mömpelgard zurückgehende erbliche Vorbelastung hingewiesen. Im Falle von Ulrichs Vater Heinrich hatte eine mögliche geistige Verwirrung keine erblichen, sondern traumatische Ursachen.[1] Es ist ebenfalls umstritten, ob die mögliche Geisteskrankheit Heinrichs pathologisch war oder gar politisch konstruiert.[2] Am 13. Januar 1513 wurde die Tochter Anna geboren. Ulrich pflegte unterdessen eine Beziehung zur Tochter seines Erbmarschalls, Ursula Thumb von Neuburg. Diese wurde mit dem Stallmeister Hans von Hutten vermählt, den Ulrich am 7. Mai 1515 aus einem Hinterhalt heraus ermordete.

Am 12. Mai 1515 gebar Sabina im Schloss Urach den Sohn Christoph. Auf dem Landtag in Stuttgart, auf dem auch aus anderen Gründen eine Ablösung Herzog Ulrichs diskutiert wurde, brachte Sabina ab 1. Juli 1515 über Ritter Hieronymus von Seiboldsdorf und Kanzler Augustin Lösch in Abwesenheit ihres Gatten verschiedene Anliegen vor. So fürchtete sie eine Vertreibung, falls es durch den Mord an Hutten zu Krieg im Land kommen sollte, beklagte die bislang ausgebliebene Huldigung durch die Untertanen und bemängelte, dass Ulrich offene Schulden für ihrer und der Kinder Kleidung nicht beglichen habe. Die Sache wurde nicht verhandelt, floss aber wohl in den weiteren Verhandlungsverlauf des Landtags ein. Im Falle einer Absetzung Ulrichs würde Sabine mit ihrem Sohn zur Verwaltung des Landes eingesetzt werden.

Ulrich, der sich zu dieser Zeit bei Kaiser Maximilian befand, kehrte erbost nach Stuttgart zurück. Um mehr Kontrolle über Sabina zu erlangen, die sich in offener Opposition zu ihm befand, verfügte er die Vereinigung ihres Hofes in Urach mit dem seinen in Stuttgart. Sabina wollte jedoch dem jähzornigen Gatten entgehen und schmiedete Fluchtpläne, über die sie sich auch mit Kaiser Maximilian austauschte. Sie berichtete unter anderem von einer versperrten Kammer, die Ulrich für seinen geisteskranken Vater hatte errichten lassen, und befürchtete, dort künftig eingesperrt zu werden. Maximilian unterstützte seine Nichte und stellte außerdem Ulrich wegen der schlechten Behandlung seiner Frau zur Rede, verheimlichte diesem aber die Fluchtpläne.

Im Herbst 1515 brach Sabine mit den beiden Kindern von Urach aus nach Stuttgart auf. In Nürtingen unterbrach sie die Reise bei Elisabeth, der Witwe Eberhard des Jüngeren, wo Ulrich sie besuchte, mit dem sie ihr Eintreffen in Stuttgart auf 24. November 1515 vereinbarte. Unterdessen bereitete der bayerische Rat Dietrich Spät auf Geheiß Kaiser Maximilians die Flucht vor. Am Tag der vereinbarten Ankunft in Stuttgart schlich sie sich mit ihrer Hofmeisterin und einer weiteren Person, jedoch ohne die Kinder, aus dem Schloss in Nürtingen und wurde von Dietrich Spät und anderen Rittern zu einer Unterkunft beim Schwager Späts, dem kaiserlichen Rat Renner in Ehingen, geleitet. Später gelangte sie zu Verwandten nach München.

Bereits am nächsten Tag erfuhr Herzog Ulrich von der Flucht seiner Gemahlin und ließ Knechte nach der Entflohenen Ausschau halten, allerdings konnte nur ein Bote mit einem Brief Sabinas an die Witwe Eberhards aufgegriffen werden, in dem sie sich für die überstürzte Flucht aus deren Hause entschuldigte und um Fürsorge für die Kinder und ihre Schwester Susanne bat. Da sogleich Spekulationen über die Ursachen der Flucht einsetzten, sandte Ulrich Briefe an die verbündeten Grafen und Bischöfe mit der Bitte, Gerüchten keinen Glauben zu schenken. Den Pfalzgrafen und den Markgrafen bestellte er nach Stuttgart, andere Fürsten nach Heilbronn. Bei einer nachfolgenden Aussprache mit Kaiser Maximilian stritt dieser seine Beihilfe zur Flucht ab und sagte Ulrich sogar zu, eine baldige Aussöhnung der Ehegatten herbeiführen zu wollen.

Die Stimmung im Volk war zugunsten Ulrichs. Dieser forderte im Landtag Beistand gegen die Entführer. Der Landtag bedauerte die Flucht Sabinas, erklärte sich mit dem nun nicht mehr in Zweifel gestellten Herzog solidarisch und bot Beistand für den Fall kriegerischer Auseinandersetzungen wegen des Ehehandels an. Am 21. Dezember 1515 wandte sich Sabina von München aus schriftlich an den württembergischen Landtag, dem sie ihren schweren Stand in der Ehe und die Angst um ihr Leben als Fluchtgründe zu erläutern suchte. Ulrich wusste jedoch die Verbreitung des Briefes zu verhindern. Sabinas Vorwürfe bezeichnete er als „erdichtet“, so dass der württembergische Landtag weiterhin nur seinen Schilderungen Glauben schenkte. Der bayerische Landtag hingegen stellte sich auf Seite Sabinas und richtete Anfragen an die Städte Stuttgart, Urach, Kirchheim und Tübingen, ob diesen etwas über Misshandlungen der Herzogin durch Ulrich bekannt sei.

Die Auseinandersetzung eskalierte beinahe ein Jahr lang und gipfelte am 11. Oktober 1516 darin, dass Kaiser Maximilian die Reichsacht über Herzog Ulrich wegen Landfriedensbruch (durch den Mord an Hutten) und Ungehorsam gegenüber seiner Gemahlin aussprach. Zur Abwendung der Acht sah sich Ulrich eine Woche später gezwungen, den Blaubeurer Vertrag zu unterzeichnen, mit dem die Huttensche Angelegenheit und der Ehezwist formell beigelegt und in dem Unterhaltszahlungen an Sabina vereinbart wurden. Da es bei Sabinas Familie in München aus ungeklärten Gründen inzwischen zu einem Zerwürfnis gekommen war, hatte Ulrich mit Sabinas Mutter Kunigunde zu dieser Zeit auch eine Fürsprecherin in Bayern.

Ulrich missachtete alsbald den Blaubeurer Vertrag und zog gegen Sabinas Fluchthelfer Dietrich Spät zu Felde; einige dessen Schlösser und Dörfer wurden von Ulrichs Truppen niedergebrannt. Am 17. Juli 1518 wurde deswegen eine erneute Acht über Ulrich verhängt, der sich in Lauingen am 22. September 1518 erklärte und hierbei die geforderten Unterhaltszahlungen an Sabina ablehnte. Am 8. Januar 1519 ließ Ulrich nach weiteren Verhandlungen eine Druckschrift verbreiten, in der er alle Schuld am Scheitern der Ehe von sich abwies. Am 12. Januar 1519 starb Kaiser Maximilian und am 21. Januar 1519 nahm Ulrich die Ermordung eines seiner Burgvögte durch einen Bürger Reutlingens zum Anlass, Reutlingen zu erobern. Ohne die stets um Frieden bemühte Hand Maximilians führte dies schließlich zum Krieg gegen den Schwäbischen Bund, der unter Führung Herzog Wilhelms von Bayern gegen Ulrich zu Felde zog, nicht ohne dass in vorhergehenden Depeschen erneut der Ehestreit thematisiert worden wäre. Ulrich unterlag dem Schwäbischen Bund und wurde verbannt.

Der Bund eroberte am 26. April Schloss Hohentübingen und brachte die dort befindlichen Kinder Anna und Christoph zu Sabina nach München. Bei der Kapitulation von Hohentübingen und Hohenneuffen wurde zunächst ausgehandelt, dass Schloss, Stadt und Amt Tübingen sowie Schloss und Vogtei Neuffen bei Anna und Christoph verbleiben sollten.

Sabina befand sich während des Feldzugs im Frühjahr 1519 schon verschiedene Male wieder in Württemberg und ließ sich schließlich nach der Vertreibung Ulrichs erneut mit den Kindern in Urach nieder, wo sie ein Verhältnis mit ihrem einstigen Fluchthelfer Dietrich Spät hatte und von wo aus sie große Anstrengungen unternahm, dass Württemberg als Ganzes den Kindern erhalten blieb. Dies trug sie auch dem Schwäbischen Bund auf dessen Bundestag in Esslingen am Neckar am 24. Mai 1519 und auf einem weiteren Bundestag in Nördlingen am 12. Juli 1519 vor. Da jedoch die Zahlung der Kriegskosten durch Sabinas Brüder vom Bundestag in Frage gestellt wurde und Österreich liquider erschien, wurde Württemberg am 6. Februar 1520 dem neuen Kaiser Karl V. als Erzherzog von Österreich zugestellt. Auch Tübingen und Neuffen wurden dem Kaiser übergeben, wofür Sabina eine Ausgleichszahlung und ein Wittum in Waiblingen und Winnenden sowie die Zusicherung der Unterhaltssicherung für die Kinder durch den Kaiser erhielt. Christoph wurde an den kaiserlichen Hof nach Innsbruck geschickt, nur Tochter Anna verblieb bei der Mutter in Urach, wo man sich sicherer als in Waiblingen oder Winnenden vor eventuellen Rachefeldzügen des verbannten Ulrichs wähnte. 1521 stiftete Sabina Kaplaneien in den Klöstern in Zwiefalten und Marchtal.

In den nachfolgenden Jahren wütete der Bauernkrieg in Württemberg und die landesweiten Unruhen sorgten dafür, dass die Sabina zugesagten Zahlungen sowohl von Seiten des Kaisers als auch von Seiten des Württemberger Regenten, Erzherzog Friedrich, häufig ganz oder teilweise ausblieben. Ihr Schloss in Waiblingen wurde 1525 von Bauern geplündert. Erst ein unter Mithilfe von Dietrich Spät entstandener Vertrag von 1529 sicherte ihr erneut ein regelmäßiges Auskommen, mit dem sie auch ihren Sohn Christoph unterstützte, der nach den Feldzügen gegen die Türken in Wien, Italien und Spanien völlig mittellos war und schließlich aus Furcht, man möge ihn als unliebsamen Erben umbringen oder kaltstellen, für einige Jahre untertauchte. Christophs Schwester Anna verstarb am 28. Juni 1530 in Urach an der Pest.

Als Herzog Ulrich nach der Schlacht bei Lauffen 1534 wieder Herr über Württemberg wurde, flüchtete Sabine mit Dietrich Spät, der in der Schlacht Oberbefehlshaber der unterlegenen Österreicher war, über Weingarten (Württemberg) nach Bregenz. Zwar beschwerte sich Ulrich bei König Ferdinand über die Duldung der Flüchtigen, diese blieb jedoch bestehen, wenngleich Ferdinand seine entfernte Verwandte nicht gerade unterstützte, so dass sich Sabina abermals in Geldnöten sah. 1538 zog sie nach München, wo sie zunächst Kostgängerin ihrer Geschwister in der Neuen Veste war, aber noch im selben Jahr das Schwarzenbergsche Haus erwerben und mit finanzieller Hilfe ihrer Brüder umbauen konnte.

Nach dem Tod ihres Bruders Ludwig X. im Jahr 1545 kam es zu Auseinandersetzungen über dessen Erbe, das Sabina und die Lebensgefährtin des Verstorbenen, Ursula von Weichs, ohne Rechtsgrundlage an sich genommen hatten. Chronisten beschreiben einen häßlichen Auftritt der 53-Jährigen gegenüber der Familie und einer zur Wahrung des Erbes gesandten Kommission. Im Zuge der Auseinandersetzung erklärte sie ihren mit der Hochzeit 1511 verbundenen Erbverzicht für nichtig, worauf sie von ihrer Familie 16 Wochen in der Neuen Veste inhaftiert und dadurch zur abermaligen Ausstellung eines Erbverzichts genötigt wurde, den sie am 16. September 1545 siegelte.

Unterdessen hatte Ulrich im Verlauf des Schmalkaldischen Krieges die Herrschaft über Württemberg erneut verloren und musste zum Jahreswechsel 1546/47 sogar kurzzeitig außer Landes fliehen. Er unterwarf sich im Heilbronner Bund dem Kaiser und konnte zurückkehren, jedoch beanspruchte nach seinem Tod am 6. November 1550 außer seinem Sohn Christoph auch König Ferdinand Württemberg für sich. Obwohl die Nachfolge noch nicht geklärt war, holte Christoph die Mutter noch im Spätjahr 1550 zurück nach Nürtingen und sorgte künftig auch finanziell für sie. Der Passauer Vertrag vom August 1552 festigte Christophs Regentschaft. Von Geldsorgen erlöst, errichtete Sabine in Nürtingen ein Domizil für württembergische Witwen und verschenkte ihr meistes Geld. Ihr Wittum in Waiblingen und Winnenden wurde ab Januar 1551 von Marschall Wilhelm von Massenbach verwaltet.

Sabina, die sich bereits zur Zeit der Thesen Martin Luthers, später in reformatorischen Fragen innerhalb ihres Wittums und zuletzt in Fragen der Regentschaft Württembergs nach Ulrichs Tod mal für und mal gegen die Reformation ausgesprochen hatte, trat 1552 offiziell zum protestantischen Glauben über. Noch 1550 hatte sie sich zwar für die Rekatholisierung Württembergs durch Christoph ausgesprochen; dies erfolgte jedoch wohl aus politischem Kalkül, da Chronisten durchaus auch berichten, sie hätte vor 1552 viele Jahre protestantische Schriften heimlich aufbewahrt und gelesen. In Nürtingen entstand unter ihrer Obhut ein Zentrum des württembergischen Protestantismus, den sie in ihren späten Lebensjahren eifrig vorantrieb. 1555 widerrief sie die Kaplaneistiftungen in Zwiefalten und Marchtal und wandelte die von ihr geförderten bis dato katholischen Häuser in Einrichtungen der weltlichen Armenpflege um.

Am 7. Dezember 1560 starb ihr jüngster und letzter Bruder Ernst. Abermals entbrannten Erbstreitigkeiten, nun zwischen Sabine und ihrem Neffen Albrecht V. Obwohl Christoph seine Mutter unterstützte, zogen sich die juristischen Auseinandersetzungen über Jahre und letztlich auch über den Tod Sabinas 1564 hin.

Name:

Geborene Herzogin von Bayern und ab 1511 Gattin von Herzog Ulrich von Württemberg.

Titel (genauer):

Das Herzogtum Bayern war ein Herzogtum innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, das als Territorialherzogtum im Wesentlichen im Gebiet des heutigen Freistaats Bayern lag, aber auch das heute zu Österreich gehörende Innviertel und Tiroler Unterland umfasste. Hauptstadt und Residenz war München sowie zur Zeit der Teilherzogtümer auch Landshut, Ingolstadt und Straubing.

https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Bayern_(HRR)

Ab 1180 wurde das verkleinerte Bayern als Territorialherzogtum von den Wittelsbachern regiert, die bis zum Ende der Monarchie 1918 an der Macht blieben. 1214 fiel auch die Pfalz von den Welfen an die Wittelsbacher. Der herzogliche Vorort hatte sich in dieser Zeit mehrfach verschoben, zunächst von Regensburg bis 1231 nach Kelheim und dann bis 1255 nach Landshut.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern

Begraben:

Sabina von Bayern, Herzogin von Württemberg, wurde an der Seite ihres ungeliebten Gatten Ulrich im Chor der Tübinger Stiftskirche beigesetzt.

Die Stiftskirche zu St. Georg in Tübingen wurde in ihrer heutigen Form von 1470 bis 1490 unter Graf Eberhard im Bart aufgrund der Übersiedlung des Chorherrnstiftes von Sindelfingen und der Gründung der Eberhard Karls Universität Tübingen erbaut. Als Baumeister der spätgotischen Hallenkirche gelten Peter von Koblenz und Hans Augsteindreyer. Sie ist die Pfarrkirche der Evangelischen Stiftskirchengemeinde Tübingen und Dekanatskirche im Kirchenbezirk Tübingen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftskirche_(Tübingen)

Gestorben:

Nach einer schweren Erkrankung im Jahr 1563 hatte sie bereits ihr Testament verfasst und starb am 30. August 1564, vermutlich an einem Schlaganfall.

Sabina heiratete Herzog Ulrich (Eitel) von Württemberg am 2 Mrz 1511. Ulrich (Sohn von Graf Heinrich von Württemberg und Elisabeth von Zweibrücken-Bitsch) wurde geboren am 8 Feb 1487 in Reichenweier (Riquewihr), Elsass; gestorben am 6 Nov 1550 in Tübingen, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

Kinder:

- 37. Herzog Christoph von Württemberg

wurde geboren am 12 Mai 1515 in Urach, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 28 Dez 1568 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. wurde geboren am 12 Mai 1515 in Urach, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 28 Dez 1568 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE.

|

|

Prinzessin Anna von der Pfalz wurde geboren in 1346; gestorben am 30 Nov 1415 in Düsseldorf, DE; wurde beigesetzt in Stiftskirche St. Lambertus, Düsseldorf.

Prinzessin Anna von der Pfalz wurde geboren in 1346; gestorben am 30 Nov 1415 in Düsseldorf, DE; wurde beigesetzt in Stiftskirche St. Lambertus, Düsseldorf.  Margarete von Berg

Margarete von Berg  Anna von Braunschweig-Göttingen

Anna von Braunschweig-Göttingen  Elisabeth von Göttingen

Elisabeth von Göttingen  Graf Wilhelm III. (II.) von Henneberg-Schleusingen

Graf Wilhelm III. (II.) von Henneberg-Schleusingen  Heinrich XI. (VIII.) von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere

Heinrich XI. (VIII.) von Henneberg-Schleusingen, der Jüngere  Anna von Braunschweig (von Grubenhagen)

Anna von Braunschweig (von Grubenhagen)  Graf Wilhelm IV. (III.) von Henneberg-Schleusingen

Graf Wilhelm IV. (III.) von Henneberg-Schleusingen  Johann II. von Henneberg-Schleusingen

Johann II. von Henneberg-Schleusingen  Berthold XV. von Henneberg-Schleusingen

Berthold XV. von Henneberg-Schleusingen  Margarete von Bayern

Margarete von Bayern  Prinzessin Elisabeth von Bayern

Prinzessin Elisabeth von Bayern  Herzog Albrecht IV. von Bayern (Wittelsbacher)

Herzog Albrecht IV. von Bayern (Wittelsbacher)  Margarethe von Henneberg-Schleusingen

Margarethe von Henneberg-Schleusingen  Graf Wilhelm VI. (IV.) von Henneberg-Schleusingen

Graf Wilhelm VI. (IV.) von Henneberg-Schleusingen  Prinzessin Chiara (Clara) Gonzaga

Prinzessin Chiara (Clara) Gonzaga  Markgraf Francesco II. Gonzaga

Markgraf Francesco II. Gonzaga  Prinzessin Christina von Sachsen

Prinzessin Christina von Sachsen  Herzogin Sabina von Bayern (Wittelsbacher)

Herzogin Sabina von Bayern (Wittelsbacher)  Herzog Wilhelm IV. von Bayern (Wittelsbacher)

Herzog Wilhelm IV. von Bayern (Wittelsbacher)