| 1. |  König Eduard II. von England (Plantagenêt) wurde geboren am 25 Apr 1284 in Caernarvon, Wales; gestorben am 21 Sep 1327 in Berkeley Castle, Gloucestershire. König Eduard II. von England (Plantagenêt) wurde geboren am 25 Apr 1284 in Caernarvon, Wales; gestorben am 21 Sep 1327 in Berkeley Castle, Gloucestershire. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_II._(England) Eduard heiratete Prinzessin Isabelle von Frankreich am 25 Jan 1308. Isabelle (Tochter von König Philipp IV. von Frankreich (von Navarra) (Kapetinger), der Schöne und Gräfin Johanna I. von Navarra (von Champagne)) wurde geboren in cir 1295 in Paris, France; gestorben am 23 Aug 1358 in Hertford Castle; wurde beigesetzt in Christ Church Greyfriars. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 2. |  König Eduard III. von England (Plantagenêt) König Eduard III. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_III._(England) Eduard heiratete Philippa von Hennegau (von Avesnes) in 1328. Philippa (Tochter von Graf Wilhelm III. von Avesnes, der Gute und Johanna von Valois) wurde geboren am 24 Jun 1311 in Valenciennes, Frankreich; gestorben am 14 Aug 1369 in Windsor. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 3. |  Johanna von England (Plantagenêt) Johanna von England (Plantagenêt) Johanna heiratete David II. von Schottland am 17 Jul 1328. David (Sohn von König Robert I. (Robert Bruce) von Schottland und Elizabeth de Burgh) wurde geboren am 5 Mrz 1324 in Dunfermline, Fife; gestorben am 22 Feb 1371 in Edinburgh Castle. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 4. |  Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_of_Woodstock Edward heiratete Joan von Kent in 1361. Joan (Tochter von Graf Edmund von Kent (von Woodstock) und Margaret von Liddell) wurde geboren am 29 Sep 1328 in Woodstock, Oxfordshire; gestorben am 7 Aug 1385 in Wallingford, Oxfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 5. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabella_de_Coucy Isabella heiratete Herr Enguerrand VII. von Coucy in 1365. Enguerrand (Sohn von Herr Enguerrand VI. von Coucy und Katharina von Österreich) wurde geboren in cir 1339; gestorben am 18 Feb 1397 in Bursa, Türkei. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 6. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lionel_of_Antwerp,_1._Duke_of_Clarence Lionel heiratete Gräfin Elizabeth de Burgh, 4. Countess of Ulster am 15 Aug 1342 in Tower of London. Elizabeth (Tochter von William von Burgh, 3. Earl of Ulster und Matilda (Maud) von Lancaster) wurde geboren am 6 Jul 1332 in Carrickfergus Castle; gestorben am 10 Dez 1363 in Dublin, Irland; wurde beigesetzt in Priorat von Clare, Suffolk. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 7. |  Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt Herzog John von Lancaster (Plantagenêt), of Gaunt Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/John_of_Gaunt,_1._Duke_of_Lancaster (Okt 2017) John heiratete Blanche von Lancaster in 1359. Blanche (Tochter von Henry of Grosmont (Lancaster) und Isabel von Beaumont) wurde geboren in 25 Mär 1341 od 1345; gestorben am 12 Sep 1368 in Bolingbroke Castle, Lincolnshire; wurde beigesetzt in St Paul’s Cathedral. [Familienblatt] [Familientafel]

John heiratete Konstanze von Kastilien in 1371. Konstanze (Tochter von König Peter I. von Kastilien und María de Padilla) wurde geboren in 1354; gestorben in 1394. [Familienblatt] [Familientafel]

John heiratete Katherine (Catherine) Swynford (geb: de Roet (Rouet)) am 13 Jan 1396. Katherine (Tochter von Ritter Gilles (Payne) de Roet (Rouet)) wurde geboren in cir 1350 in Mony, Grafschaft Hennegau, Flandern; gestorben am 10 Mai 1403 in Lincoln, England; wurde beigesetzt in Lincoln Cathedral, Lincoln, England. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Marie de St. Hillaire. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 8. |  Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) Edmund of Langley (von England) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_of_Langley,_1._Duke_of_York Edmund heiratete Isabella von Kastilien in 1372 in Hertford Castle. Isabella (Tochter von König Peter I. von Kastilien und María de Padilla) wurde geboren in 1355 in Morales, Spanien; gestorben am 23 Dez 1392 in Hertford Castle, Hertford, Hertfordshire; wurde beigesetzt am 14 Jan 1393 in Kings Langley Manor House in Hertfordshire. [Familienblatt] [Familientafel]

Edmund heiratete Johanna Holland in nach 1392. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 9. |  Maria (Mary) von England (Plantagenêt) Maria (Mary) von England (Plantagenêt) Maria heiratete Herzog Johann V. von Bretagne in 1355. Johann (Sohn von Graf Johann IV. von der Bretagne (von Montfort) und Johanna von Flandern) wurde geboren in 1339; gestorben am 1 Nov 1399 in Nantes; wurde beigesetzt in Kathedrale von Nantes. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 10. |  Herzog Thomas von Woodstock (von England) Herzog Thomas von Woodstock (von England) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_of_Woodstock,_1._Duke_of_Gloucester Thomas heiratete Gräfin Eleanor de Bohun in zw 1374 und 1376. Eleanor (Tochter von Graf Humphrey de Bohun und Joan FitzAlan) wurde geboren in cir 1366; gestorben am 3 Okt 1399 in Minoritenkloster Aldgate in London; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 11. |  König Richard II. von England (Plantagenêt) König Richard II. von England (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_II._(England) Richard heiratete Anne von Luxemburg (von Böhmen) am 20 Jan 1382 in Westminster Abbey, London, England. Anne (Tochter von Kaiser Karl IV. von Luxemburg (von Böhmen) und Kaiserin Elisabeth von Pommern) wurde geboren am 11 Mai 1366 in Prag, Tschechien; gestorben am 7 Jun 1394 in Sheen, Richmond. [Familienblatt] [Familientafel] Richard heiratete Prinzessin Isabella von Frankreich (von Valois) am 4 Nov 1396 in Kirche Saint-Nicolas, Calais. Isabella (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 9 Nov 1389 in Paris, France; gestorben am 13 Sep 1409 in Blois; wurde beigesetzt in Kapelle Nôtre Dame des Bonnes Nouvelles der Abtei Saint-Laumer (heute die Kirche Saint-Nicolas) in Blois, dann 1624 Kirche der Cölestiner zu Paris. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 12. |  Herrin Mary von Coucy Herrin Mary von Coucy Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Coucy Mary heiratete Heinrich (Henri) von Bar-Scarponnois (von Marle) in 1383. Heinrich (Sohn von Herzog Robert I. von Bar-Scarponnois und Maria von Frankreich (Valois)) wurde geboren in 1362; gestorben in Nov 1397 in Treviso. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 13. |  Philippa von Coucy Philippa von Coucy Notizen: Name: Philippa heiratete Graf Robert de Vere, 9. Earl of Oxford in 1376, und geschieden in 1389. Robert (Sohn von Thomas de Vere, 8. Earl of Oxford und Maud Ufford) wurde geboren am 13 Jan 1361; gestorben in 1392. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 14. |  Philippa of Clarence (Plantagenêt), 5. Countess of Ulster Philippa of Clarence (Plantagenêt), 5. Countess of Ulster Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippa_Plantagenet,_5._Countess_of_Ulster Philippa heiratete Graf Edmund Mortimer, 3. Earl of March in 1368. Edmund (Sohn von Graf Roger Mortimer, 2. Earl of March und Philippa Montacute (Montagu)) wurde geboren am 1 Feb 1352; gestorben am 27 Dez 1381 in Cork; wurde beigesetzt in Wigmore Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 15. |  Prinzessin Philippa von Lancaster Prinzessin Philippa von Lancaster Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Philippa und Johann hatten neun Kinder, drei Töchter und sechs Söhne. Philippa heiratete Johann I. von Portugal (Avis) in Feb 1387. Johann (Sohn von König Peter I. von Portugal und Teresa Lourenço) wurde geboren am 11 Apr 1357 in Lissabon; gestorben am 14 Aug 1433 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 16. |  König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Der erste englische König aus dem Hause Lancaster Heinrich heiratete Mary de Bohun in 1380. Mary (Tochter von Graf Humphrey de Bohun und Joan FitzAlan) wurde geboren in cir 1369; gestorben am 4 Jun 1394; wurde beigesetzt in St. Mary's Church, Leicester.. [Familienblatt] [Familientafel]

Heinrich heiratete Johanna von Navarra in 1402. Johanna (Tochter von König Karl II. von Navarra, der Böse und Johanna von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)) wurde geboren in 1370; gestorben am 9 Jul 1437 in Havering-atte-Bower; wurde beigesetzt in Kathedrale von Canterbury. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 17. |  Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Lancaster (Sep 2017) Katharina heiratete König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche in 1388. Heinrich (Sohn von König Johann I. von Kastilien (Trastámara) und Eleonore von Aragón) wurde geboren am 4 Okt 1379 in Burgos; gestorben am 25 Dez 1406 in Toledo, Spanien; wurde beigesetzt in Capilla de los Reyes Nuevos in der Kathedrale von Toledo. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 18. |  Graf John Beaufort, 1. Earl of Somerset Graf John Beaufort, 1. Earl of Somerset Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Beaufort,_1._Earl_of_Somerset John heiratete Margaret Holland in 1397. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 19. |  Joan Beaufort Joan Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Joan und Robert hatten zwei Töchter. Familie/Ehepartner: Robert de Ferrers. Robert wurde geboren in cir 1376; gestorben in zw Mai 1395 und Nov 1396. [Familienblatt] [Familientafel] Joan heiratete Ralph Neville, 1. Earl of Westmorland am 29 Nov 1396. Ralph (Sohn von Baron John Neville und Maud Percy) wurde geboren in 1364 in Raby Castle, England; gestorben am 21 Okt 1425 in Raby Castle, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 20. |  Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_of_Conisburgh,_1._Earl_of_Cambridge Richard heiratete Anne Mortimer in 1406. Anne (Tochter von Roger Mortimer, 4. Earl of March und Eleanor (1) (Alianore) Holland) wurde geboren in 27 Dez 1388 od 1390; gestorben am 21 Sep 1411. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 21. | Constance Langley Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Constance_Langley Constance heiratete Graf Thomas le Despenser in Nov 1379. Thomas (Sohn von Baron Edward le Despenser und Elizabeth Burghersh) wurde geboren am 22 Sep 1373; gestorben am 13 Jan 1400 in Bristol, England. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Graf Edmund Holland. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 22. |  Graf Robert von Bar-Scarponnois (von Marle) Graf Robert von Bar-Scarponnois (von Marle) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Bar Robert heiratete Vizegräfin Jeanne von Béthune in Datum unbekannt. Jeanne gestorben in 1449. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 23. |  Philippa Mortimer Philippa Mortimer Philippa heiratete Richard FitzAlan, 11. Earl of Arundel in 1390. Richard (Sohn von Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel und Eleanor von Lancaster) wurde geboren in 1346; gestorben am 21 Sep 1397. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 24. |  König Eduard I. von Portugal (Avis) König Eduard I. von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_(Portugal) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Juana Manuel. [Familienblatt] [Familientafel] Eduard heiratete Prinzessin Eleonore von Aragón am 22 Sep 1428. Eleonore (Tochter von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1402; gestorben am 19 Feb 1445 in Toledo, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 25. |  Herzog Peter von Portugal (Avis) Herzog Peter von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Portugal (Apr 2018) Peter heiratete Elisabeth (Isabel) von Urgell in 1429. Elisabeth (Tochter von Graf Jakob II. von Urgell und Isabel von Aragón) wurde geboren in 1409; gestorben in 1443. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 26. |  Herzog Johann von Portugal Herzog Johann von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Portugal (Apr 2018) Johann heiratete Isabella von Braganza (von Portugal) am 11 Nov 1424. Isabella (Tochter von Herzog Alfons von Braganza (von Portugal) und Beatriz Pereira de Alvim) wurde geboren in Okt 1402 in Barcelos, Portugal; gestorben am 26 Okt 1465 in Arévalo (Ávila), Spanien; wurde beigesetzt in Mosteiro de Santa Maria da Vitória. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 27. |  Isabel von Portugal (Avis) Isabel von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal_(1397–1471) Isabel heiratete Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute am 25 Jul 1429 in Ferntrauung. Philipp (Sohn von Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht und Margarete von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 31 Jul 1396 in Dijon, Frankreich; gestorben am 15 Jun 1467 in Brügge. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 28. |  Heinrich V. von England (Lancaster) Heinrich V. von England (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_V._(England) Heinrich heiratete Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) am 2 Jun 1420 in Johanneskirche, Troyes. Catherine (Tochter von König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) und Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 27 Okt 1401 in Königliche Residenz Hôtel Saint-Paul, Paris; gestorben am 3 Jan 1437 in Bermondsey Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 29. |  Thomas Lancaster Thomas Lancaster Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Thomas hinterliess keine legitimen Nachkommen. Thomas heiratete Margaret Holland in 1411. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 30. |  Blanca von England Blanca von England Blanca heiratete Kurfürst Ludwig III. von der Pfalz (Wittelsbacher), der Bärtige am 15 Aug 1401 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Ludwig (Sohn von König Ruprecht III. von der Pfalz (Wittelsbacher) und Elisabeth von Hohenzollern (von Nürnberg)) wurde geboren am 23 Jan 1378; gestorben am 30 Dez 1436 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 31. |  Maria von Kastilien Maria von Kastilien Maria heiratete Alfons V. von Aragón (Trastámara) am 12 Jun 1415. Alfons (Sohn von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1396 in Medina del Campo; gestorben am 27 Jun 1458 in Neapel, Italien. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 32. |  König Johann II. von Kastilien König Johann II. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._(Kastilien) (Okt 2017) Johann heiratete Marie von Aragón in 1420. Marie (Tochter von König Ferdinand I. von Aragón (Trastámara) und Eleonore Urraca von Kastilien) wurde geboren in 1396; gestorben in 1445. [Familienblatt] [Familientafel]

Johann heiratete Isabella von Portugal in Aug 1447. Isabella (Tochter von Herzog Johann von Portugal und Isabella von Braganza (von Portugal)) wurde geboren in zw 1428 und 1431; gestorben am 15 Aug 1496 in Arévalo (Ávila), Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 33. |  Duke John Beaufort Duke John Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Beaufort,_1._Duke_of_Somerset John heiratete Margaret Beauchamp in cir 1442. Margaret (Tochter von John Beauchamp und Edith Stourton) wurde geboren in cir 1410; gestorben in 1482. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 34. |  Joan Beaufort Joan Beaufort Notizen: Joan und Jakob I. hatten acht Kinder, sechs Töchter und zwei Söhne. Joan heiratete König Jakob I. (James) von Schottland (Stuart) am 2 Feb 1424. Jakob (Sohn von König Robert III. (John) von Schottland (Stuart) und Annabella Drummond) wurde geboren am 25 Jul 1394 in Dunfermline Palace; gestorben am 21 Feb 1437 in Perth, Schottland; wurde beigesetzt in Kartäuserkloster in Perth. [Familienblatt] [Familientafel]

Joan heiratete James Stewart, der schwarze Ritter von Lorn in 1439. James wurde geboren in cir 1395; gestorben in 1448. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 35. |  Edmund Beaufort Edmund Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Beaufort,_1._Duke_of_Somerset Edmund heiratete Eleanor de Beauchamp in 1431/33. Eleanor (Tochter von Graf Richard de Beauchamp und Elizabeth Berkeley) wurde geboren in Sep 1408; gestorben am 6 Mrz 1467. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 36. |  Richard Neville, 5. Earl of Salisbury Richard Neville, 5. Earl of Salisbury Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_5._Earl_of_Salisbury Richard heiratete Alice Montacute (Montagu) am vor Feb 1421. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 37. |  Eleanor Neville Eleanor Neville Eleanor heiratete Baron Richard le Despenser in nach 13 Mai 1412. Richard (Sohn von Graf Thomas le Despenser und Constance Langley) wurde geboren am 30 Nov 1396; gestorben in zw 7 Okt 1413 und 7 Okt 1414; wurde beigesetzt in Tewkesbury Abbey, Plymouth, England. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 38. |  Anne Neville Anne Neville Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Neville,_Duchess_of_Buckingham Anne heiratete Humphrey Stafford, 1. Duke of Buckingham in vor 18 Okt 1424 in Raby, Durham, England. Humphrey wurde geboren am 15 Aug 1402 in Stafford, Staffordshire, England ; gestorben am 10 Jul 1460 in Schlachtfeld, Northampton, England. [Familienblatt] [Familientafel]

Anne heiratete Walter Blount in 1467. Walter wurde geboren in 1416; gestorben in 1474. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 39. |  Herzogin Cecily Neville Herzogin Cecily Neville Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Cecily_Neville (Jul 2023) Cecily heiratete Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) in 1429. Richard (Sohn von Richard of Conisburgh (von England) (Plantagenêt) und Anne Mortimer) wurde geboren am 21 Sep 1411; gestorben am 30 Dez 1460. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 40. |  Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Plantagenet,_3._Duke_of_York Richard heiratete Herzogin Cecily Neville in 1429. Cecily (Tochter von Ralph Neville, 1. Earl of Westmorland und Joan Beaufort) wurde geboren am 3 Mai 1415 in Raby Castle, England; gestorben am 31 Mai 1495 in Berkhamsted Castle, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 41. |  Baron Richard le Despenser Baron Richard le Despenser Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_le_Despenser,_4._Baron_Burghersh Richard heiratete Eleanor Neville in nach 13 Mai 1412. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 42. |  Baroness Isabel le Despenser Baroness Isabel le Despenser Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_le_Despenser,_5._Baroness_Burghersh Isabel heiratete Baron Richard de Beauchamp am 27 Jul 1411 in Tewkesbury , England. Richard gestorben in 1422 in Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel] Isabel heiratete Graf Richard de Beauchamp am 26 Nov 1423 in Hanley Castle, Worcestershire, England. Richard (Sohn von Thomas de Beauchamp, 12. Earl of Warwick und Margaret de Ferrers) wurde geboren in 25 od 28 Jan 1382 in Salwarpe Court; gestorben am 30 Apr 1439 in Rouen; wurde beigesetzt in 1475 in Collegiate Church of St Mary, Warwick, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 43. |  Gräfin Johanna (Jeanne) von Bar-Scarponnois Gräfin Johanna (Jeanne) von Bar-Scarponnois Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Marle Johanna heiratete Graf Ludwig (Louis) I. von Luxemburg-Ligny (von Saint Pol und Brienne) am 16 Jul 1435 in Château de Bohain, Frankreich. Ludwig (Sohn von Graf Peter I. von Luxemburg (Saint Pol und Brienne) und Gräfin Marguerite von Baux (Andria)) wurde geboren in 1418; gestorben am 19 Dez 1475 in Place de Grève, Paris, Frankreich. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 44. |  König Alfons V. von Portugal (Avis), König Alfons V. von Portugal (Avis), Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_V._(Portugal) (Okt 2017) Alfons heiratete Königin Isabel von Portugal in 1447. Isabel (Tochter von Herzog Peter von Portugal (Avis) und Elisabeth (Isabel) von Urgell) wurde geboren am 1 Mrz 1432 in Coimbra; gestorben am 2 Dez 1455 in Évora. [Familienblatt] [Familientafel]

Alfons heiratete Fürstin Johanna von Kastilien in 1475. Johanna (Tochter von König Heinrich IV. von Kastilien und Prinzessin Johanna von Portugal (Avis)) wurde geboren am 28 Feb 1462 in Madrid; gestorben am 12 Apr 1530 in Lissabon. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 45. |  Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) Herzog Ferdinand von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Familie/Ehepartner: Beatrix von Portugal. Beatrix (Tochter von Herzog Johann von Portugal und Isabella von Braganza (von Portugal)) wurde geboren in 1430; gestorben in 1506. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 46. |  Prinzessin Eleonora Helena von Portugal Prinzessin Eleonora Helena von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Aus der Ehe mit Friedrich III. gingen sechs Kinder hervor. Es überlebten jedoch nur der 1459 geborene Maximilian und die 1465 geborene Kunigunde. Eleonora heiratete Kaiser Friedrich III. von Österreich (von Habsburg) am 16 Mrz 1452 in Rom, Italien. Friedrich (Sohn von Erzherzog Ernst I. von Österreich (von Habsburg), der Eiserne und Cimburgis von Masowien) wurde geboren am 21 Sep 1415 in Innsbruck, Österreich; gestorben am 19 Aug 1493 in Linz, Österreich; wurde beigesetzt in 06 und 07 Dez 1493 in Stephansdom, Wien, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 47. |  Prinzessin Johanna von Portugal (Avis) Prinzessin Johanna von Portugal (Avis) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Johanna und Heinrich IV. hatten eine Tochter. Johanna heiratete König Heinrich IV. von Kastilien am 20 Mai 1455 in Córdoba. Heinrich (Sohn von König Johann II. von Kastilien und Marie von Aragón) wurde geboren am 5 Jan 1425 in Valladolid, Spanien; gestorben am 11 Dez 1474 in Madrid. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 48. |  Königin Isabel von Portugal Königin Isabel von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_von_Portugal (Aug 2023) Isabel heiratete König Alfons V. von Portugal (Avis), in 1447. Alfons (Sohn von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 15 Jan 1432 in Sintra; gestorben am 28 Aug 1481 in Sintra. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 49. |  Isabella von Portugal Isabella von Portugal Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Isabella und Johann II. hatten zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Isabella heiratete König Johann II. von Kastilien in Aug 1447. Johann (Sohn von König Heinrich III. von Kastilien, der Kränkliche und Königin Katharina (Catalina) von Lancaster (Plantagenêt)) wurde geboren am 6 Mrz 1405 in Toro; gestorben am 20 Jul 1454 in Valladolid, Spanien. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 50. |  Beatrix von Portugal Beatrix von Portugal Familie/Ehepartner: Herzog Ferdinand von Portugal (Avis). Ferdinand (Sohn von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 17 Nov 1433; gestorben am 18 Sep 1470. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 51. |  Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Kühne Karl heiratete Prinzessin Catherine von Valois am 19 Mai 1440 in Blois. Catherine (Tochter von König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche und Marie von Anjou) wurde geboren in 1428; gestorben in Jul 1446 in Brüssel; wurde beigesetzt in Aug 1446 in Kathedrale St. Michel et Gudule. [Familienblatt] [Familientafel] Karl heiratete Isabelle von Bourbon am 30 Okt 1454 in Lille. Isabelle (Tochter von Herzog Charles I. (Karl) von Bourbon und Agnes von Burgund) wurde geboren in 1437; gestorben am 25 Sep 1465 in Antwerpen. [Familienblatt] [Familientafel]

Karl heiratete Margaret of York am 3 Jul 1468 in Damme. Margaret (Tochter von Herzog Richard von England (von York) (Plantagenêt) und Herzogin Cecily Neville) wurde geboren am 3 Mai 1446 in Fotheringhay Castle, Northamptonshire, England; gestorben am 23 Nov 1503 in Mechelen. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 52. |  König Heinrich VI. von England (Lancaster) König Heinrich VI. von England (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(England) Heinrich heiratete Margarete von Anjou am 23 Apr 1445. Margarete (Tochter von König René (Renatus) von Anjou, der Gute und Isabella von Lothringen) wurde geboren in 23/24.3.1430 in Pont-à-Mousson; gestorben am 25 Aug 1482 in Schloss La Vignolle; wurde beigesetzt in Kathedrale von Angers. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 53. |  König Heinrich IV. von Kastilien König Heinrich IV. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Seine Halbschwester folgte ihm als Isabella I. von Kastilien auf dem Thron nach. Heinrich heiratete Blanka von Aragón am 15 Sep 1440, und geschieden in 1453. Blanka (Tochter von König Johann II. von von Aragón (Trastámara) und Königin Blanka von Navarra) wurde geboren in 1424; gestorben in 1464. [Familienblatt] [Familientafel] Heinrich heiratete Prinzessin Johanna von Portugal (Avis) am 20 Mai 1455 in Córdoba. Johanna (Tochter von König Eduard I. von Portugal (Avis) und Prinzessin Eleonore von Aragón) wurde geboren am 20 Mrz 1439 in Almada; gestorben am 13 Jun 1475 in Madrid. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 54. |  Königin Isabella I. von Kastilien Königin Isabella I. von Kastilien Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Isabella I. und Ferdinand II. hatten fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Isabella heiratete König Ferdinand II. von Aragón (von Sizilien) (von Kastilien) (Trastámara), der Katholische am 19 Okt 1469. Ferdinand (Sohn von König Johann II. von von Aragón (Trastámara) und Königin Blanka von Navarra) wurde geboren am 10 Mrz 1452 in Sos; gestorben am 23 Jan 1516 in Madrigalejo; wurde beigesetzt in Krypta der Capilla Real (Königliche Kapelle) in Granada. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 55. |  Margaret Beaufort Margaret Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Margaret und Edmund hatten einen Sohn der nach dem Tod seines Vaters geboren wurde. Margaret heiratete Edmund Tudor am 1 Nov 1455. Edmund (Sohn von Owen Tudor und Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger)) wurde geboren in cir 1430 in Much Hadham Palace in Hertfordshire; gestorben am 1 Nov 1456 in Carmarthen; wurde beigesetzt in Franziskanerkirche von Carmarthen, dann St. David's Cathedral. [Familienblatt] [Familientafel]

Margaret heiratete Henry Stafford in 1459. Henry gestorben in 1471. [Familienblatt] [Familientafel] Margaret heiratete Thomas Stanley in 1472. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 56. |  Margarethe von Schottland (Stuart) Margarethe von Schottland (Stuart) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarethe_von_Schottland Margarethe heiratete König Ludwig XI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Kluge, der Vorsichtige, der Listige, die Spinne am 25 Jun 1436 in Kapelle der Burg von Tours. Ludwig (Sohn von König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche und Marie von Anjou) wurde geboren am 3 Jul 1423 in Bourges; gestorben am 30 Aug 1483 in Schloss Plessis-lès-Tours; wurde beigesetzt in Kirche Notre-Dame de Cléry. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 57. |  König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Jakob II. hatte einen älteren Zwillingsbruder (Alexander Stewart, Duke of Rothesay), der nach kurzer Zeit starb. Jakob heiratete Maria von Geldern am 3 Jul 1449. Maria (Tochter von Herzog Arnold von Egmond (von Geldern) und Katharina von Kleve) wurde geboren in 1434 in Grave; gestorben am 1 Dez 1463 in Roxburgh; wurde beigesetzt in Holyrood Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 58. | Lady Eleanor Beaufort Anderer Ereignisse und Attribute:

Eleanor heiratete James Butler in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] Eleanor heiratete Sir Robert Spencer in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 59. |  Margaret Beaufort Margaret Beaufort Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Beaufort_(1427–1474) Margaret heiratete Humphrey Stafford in Datum unbekannt. Humphrey (Sohn von Humphrey Stafford, 1. Duke of Buckingham und Anne Neville) wurde geboren in cir 1424; gestorben in cir 1459. [Familienblatt] [Familientafel]

Margaret heiratete Richard Darell in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 60. |  Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_16._Earl_of_Warwick Familie/Ehepartner: Anne de Beauchamp. Anne (Tochter von Graf Richard de Beauchamp und Baroness Isabel le Despenser) wurde geboren in 1426; gestorben in 1492. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 61. |  Humphrey Stafford Humphrey Stafford Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Stafford,_Earl_of_Stafford Humphrey heiratete Margaret Beaufort in Datum unbekannt. Margaret (Tochter von Edmund Beaufort und Eleanor de Beauchamp) wurde geboren in cir 1427; gestorben in 1474. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 62. |  Heinrich (Henry) Stafford Heinrich (Henry) Stafford |

| 63. |  König Eduard IV. von England (von York) König Eduard IV. von England (von York) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_IV. Eduard heiratete Elizabeth Woodville am 1 Mai 1464 in Grafton Regis. Elizabeth (Tochter von Richard Woodville und Jacquetta von Luxemburg) wurde geboren in cir 1437 in Grafton Regis; gestorben am 8 Jun 1492 in Bermondsey Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 64. |  Margaret of York Margaret of York Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margareta_von_York Margaret heiratete Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne am 3 Jul 1468 in Damme. Karl (Sohn von Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute und Isabel von Portugal (Avis)) wurde geboren am 10 Nov 1433 in Dijon, Frankreich; gestorben am 5 Jan 1477 in Nancy, FR. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 65. |  Herzog George von England (von York) (Plantagenêt) Herzog George von England (von York) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/George_Plantagenet,_1._Duke_of_Clarence George heiratete Isabella Neville in 1469. Isabella (Tochter von Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick und Anne de Beauchamp) wurde geboren am 5 Sep 1451; gestorben am 22 Dez 1476; wurde beigesetzt in Tewkesbury in Gloucestershire. [Familienblatt] [Familientafel]

|

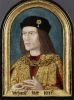

| 66. |  König Richard III. von England (von York) (Plantagenêt) König Richard III. von England (von York) (Plantagenêt) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_III._(England) Richard heiratete Anna Neville in cir 1472. Anna (Tochter von Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick und Anne de Beauchamp) wurde geboren am 11 Jun 1456 in Warwick Castle, England; gestorben am 16 Mrz 1485 in Westminster, London. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 67. |  Duke Henry de Beauchamp Duke Henry de Beauchamp Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_de_Beauchamp,_1._Duke_of_Warwick Henry heiratete Cecile Neville in 1434. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 68. |  Anne de Beauchamp Anne de Beauchamp Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Neville,_16._Countess_of_Warwick Familie/Ehepartner: Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick . Richard (Sohn von Richard Neville, 5. Earl of Salisbury und Alice Montacute (Montagu)) wurde geboren am 22 Nov 1428; gestorben am 14 Apr 1471 in bei Barnet. [Familienblatt] [Familientafel]

|