| 1. |  Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) wurde geboren in 1319; gestorben am 5 Mai 1375 in Landshut oder München; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. Herzog Stephan II. von Bayern (Wittelsbacher) wurde geboren in 1319; gestorben am 5 Mai 1375 in Landshut oder München; wurde beigesetzt in Frauenkirche, München, Bayern, DE. Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Stephan mit der Hafte (* 1319; † Mai 1375 in Landshut oder München) war von 1347 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern. Er war der zweite Sohn Kaiser Ludwigs des Bayern aus dessen erster Ehe mit Beatrix von Schlesien-Schweidnitz. Stephan heiratete Prinzessin Elisabeth (Isabel) von Sizilien (von Aragôn) am 27 Jun 1328 in München, Bayern, DE. Elisabeth (Tochter von König Friedrich II. von Aragón (Sizilien) und Eleonore von Anjou (von Neapel)) wurde geboren in cir 1310; gestorben am 21 Mrz 1349 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

Stephan heiratete Margarete von Nürnberg in 14 Feb1359 in Landshut, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 2. |  Herzog Stephan III. von Bayern (Wittelsbacher), der Prächtige Herzog Stephan III. von Bayern (Wittelsbacher), der Prächtige Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_III._(Bayern) Stephan heiratete Taddea Visconti in 1367. Taddea (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in cir 1352; gestorben am 28 Sep 1381; wurde beigesetzt in Vielleicht in der Münchener Frauenkirche ?. [Familienblatt] [Familientafel]

Stephan heiratete Elisabeth von Kleve am 17 Jan 1401 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE. Elisabeth (Tochter von Graf Adolf III von der Mark (von Kleve) und Margarethe von Berg) wurde geboren in cir 1378; gestorben in nach 1439 in Köln, Nordrhein-Westfalen, DE; wurde beigesetzt in Mauritiuskloster, Köln. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 3. |  Herzog Friedrich von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), der Weise Herzog Friedrich von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), der Weise Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_(Bayern) Friedrich heiratete Anna von Neuffen am 16 Mai 1360. [Familienblatt] [Familientafel] Friedrich heiratete Maddalena Visconti am 2 Sep 1381. Maddalena (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in 1366; gestorben am 24 Aug 1404. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 4. |  Herzog Johann II. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Johann II. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Johann II. von Bayern (* um 1341; † zwischen 14. Juni und 1. Juli 1397[1]) war seit 1375 Herzog von Bayern. Er war der jüngste Sohn Herzog Stephans II. und Elisabeths von Sizilien. Johann heiratete Katharina von Görz in 1372. Katharina (Tochter von Graf Meinhard VI. von Görz) gestorben in 1391. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Anna Pirsser. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 5. |  Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher) Prinzessin Elisabeth (Isabel, Isabeau) von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Isabeau de Bavière (* wohl 1370[1] wahrscheinlich in München als Elisabeth von Bayern; † 30. September 1435 in Paris) war eine Prinzessin von Bayern aus dem Hause der Wittelsbacher. Am 17. Juli 1385 wurde sie in Amiens mit dem ebenfalls noch jugendlichen französischen König Karl VI. verheiratet und war bis zu dessen Tod 1422 Königin von Frankreich. Elisabeth heiratete König Karl VI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) am 17 Jul 1385. Karl (Sohn von König Karl V. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Weise und Johanna (Jeanne) von Bourbon) wurde geboren am 3 Dez 1368 in Paris, France; gestorben am 21 Okt 1422 in Paris, France; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 6. |  Elisabeth von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), die Schöne Else Elisabeth von Bayern-Landshut (Wittelsbacher), die Schöne Else Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Elisabeth und Friedrich I. hatten zehn Kinder, sechs Töchter und vier Söhne. Elisabeth heiratete Kurfürst Friedrich I. (VI.) von Brandenburg (von Nürnberg) (Hohenzollern) am 18 Sep 1401. Friedrich (Sohn von Burggraf Friedrich V. von Nürnberg (Hohenzollern) und Prinzessin Elisabeth von Meissen (Wettiner)) wurde geboren in 1371 in Nürnberg, Bayern, DE; gestorben am 20 Sep 1440 in Burg, Cadolzburg Bayern, DE; wurde beigesetzt in Klosterkirche, Heilsbronn, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 7. |  Herzog Heinrich XVI. von Bayern (von Landshut) (Wittelsbacher) Herzog Heinrich XVI. von Bayern (von Landshut) (Wittelsbacher) Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_XVI. Heinrich heiratete Margarete von Österreich am 25 Nov 1412 in Landshut, Bayern, DE. Margarete (Tochter von Reichsfürst Albrecht IV. von Österreich (Habsburg) und Johanna Sophie von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren in 1395; gestorben am 24 Dez 1447. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 8. |  Herzog Ernst von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Ernst von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_(Bayern) Ernst heiratete Elisabetta Visconti am 24 Feb 1396 in Pfaffenhofen an der Ilm. Elisabetta (Tochter von Bernabò Visconti und Beatrice Regina della Scala (Scaliger)) wurde geboren in 1374; gestorben am 2 Feb 1432. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 9. |  Herzog Wilhelm III von Bayern-München (Wittelsbacher) Herzog Wilhelm III von Bayern-München (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Wilhelm III. (* 1375 in München; † 13. September 1435[1] in München) war von 1397 bis zu seinem Tod gemeinsam mit seinem älteren Bruder Ernst als Nachfolger Johanns II. Herzog von Bayern-München. Wilhelm heiratete Margarethe von Kleve am 11 Mai 1433 in Basel, BS, Schweiz. Margarethe (Tochter von Herzog Adolf II. von Kleve-Mark und Maria von Burgund) wurde geboren am 23/24 Feb 1416; gestorben am 20 Mai 1444 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 10. |  Prinzessin Isabella von Frankreich (von Valois) Prinzessin Isabella von Frankreich (von Valois) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Isabelle_de_Valois_(1389–1409) Isabella heiratete König Richard II. von England (Plantagenêt) am 4 Nov 1396 in Kirche Saint-Nicolas, Calais. Richard (Sohn von Edward von Woodstock (Plantagenêt), der Schwarze Prinz und Joan von Kent) wurde geboren am 6 Jan 1367 in Bordeaux, Frankreich; gestorben am 14 Feb 1400 in Schloss Pontefract, Yorkshire; wurde beigesetzt in 1413 in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel] Isabella heiratete Herzog Karl (Charles) von Valois (von Orléans) am 29 Jun 1406 in Compiègne, Frankreich. Karl (Sohn von Herzog Ludwig (Louis) von Valois (Kapetinger) und Valentina Visconti) wurde geboren am 24 Nov 1394 in Paris, France; gestorben am 5 Jan 1465 in Amboise. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 11. |  Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) Catherine von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Valois_(1401–1437) Catherine heiratete Heinrich V. von England (Lancaster) am 2 Jun 1420 in Johanneskirche, Troyes. Heinrich (Sohn von König Heinrich IV. von England (Lancaster) (Bolingbroke) und Mary de Bohun) wurde geboren am 16 Sep 1387 in Monmouth Castle, Wales; gestorben am 31 Aug 1422 in Schloss Vincennes; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

Catherine heiratete Owen Tudor in zw 1428 und 1432. Owen (Sohn von Maredudd Vychan (ap Tewdwr "Tudor") und Margaret Vychan) wurde geboren in cir 1400; gestorben am 02/03 Feb 1461. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 12. |  König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche König Karl VII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Siegreiche Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_VII._(Frankreich) Karl heiratete Marie von Anjou in Apr 1422. Marie (Tochter von Herzog Ludwig II. von Anjou und Herzogin Jolanthe von Aragón) wurde geboren am 14 Okt 1404 in Angers, FR; gestorben am 29 Nov 1463 in Abtei Les Châtelliers (Département Deux-Sèvres, Frankreich; wurde beigesetzt in Kathedrale Saint-Denis, Paris. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 13. |  Prinzessin Michelle von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) Prinzessin Michelle von Frankreich (von Valois) (Kapetinger) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Die Ehe von Michelle und Philipp III. blieb kinderlos. Michelle heiratete Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute in Jun 1409 in Paris, France. Philipp (Sohn von Herzog Johann von Burgund (Valois), Ohnefurcht und Margarete von Bayern (Wittelsbacher)) wurde geboren am 31 Jul 1396 in Dijon, Frankreich; gestorben am 15 Jun 1467 in Brügge. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 14. |  Markgraf Johann von Brandenburg Markgraf Johann von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_(Brandenburg-Kulmbach) (Okt 2017) Johann heiratete Barbara von Sachsen (von Wittenberg) in 1416. Barbara (Tochter von Herzog Rudolf III. von Sachsen-Wittenberg (Askanier) und Barbara von Liegnitz (Piasten)) wurde geboren in 1405; gestorben in 1465; wurde beigesetzt in Stadtkirche, Bayreuth. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 15. |  Markgraf Friedrich II. von Brandenburg, Eisenzahn Markgraf Friedrich II. von Brandenburg, Eisenzahn Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(Brandenburg) Friedrich heiratete Prinzessin Katharina von Sachsen am 11 Jun 1441 in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, DE. Katharina (Tochter von Kurfürst Friedrich I. (IV.) von Sachsen (von Meissen), der Streitbare und Prinzessin Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel) wurde geboren in 1421; gestorben am 23 Aug 1476 in Berlin, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 16. |  Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg (Hohenzollern) Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg (Hohenzollern) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Achilles Albrecht heiratete Margarete von Baden in 1446 in Heilsbronn, Bayern, DE. Margarete (Tochter von Jakob I von Baden und Katharina von Lothringen) wurde geboren in 1431; gestorben am 24 Okt 1457 in Ansbach, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

Albrecht heiratete Prinzessin Anna von Sachsen in Nov 1458. Anna (Tochter von Kurfürst Friedrich II. von Sachsen, der Sanftmütige und Margaretha von Österreich) wurde geboren am 7 Mrz 1437 in Meissen, Sachsen, DE; gestorben am 31 Okt 1512 in Neustadt an der Aisch, Bayern, DE; wurde beigesetzt in Klosterkirche, Heilsbronn, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 17. |  Dorothea von Brandenburg Dorothea von Brandenburg Dorothea heiratete Herzog Heinrich IV. von Mecklenburg in Mai 1432. Heinrich (Sohn von Herzog Johann IV. von Mecklenburg und Katharina von Sachsen-Lauenburg (Askanier)) wurde geboren in 1417; gestorben am 9 rz 1477; wurde beigesetzt in Münster, Doberan . [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 18. |  Herzog Ludwig IX. von Bayern (von Landshut) (Wittelsbacher) Herzog Ludwig IX. von Bayern (von Landshut) (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_IX._(Bayern) Ludwig heiratete Prinzessin Amalia von Sachsen am 21 Feb 1452 in Landshut. Amalia (Tochter von Kurfürst Friedrich II. von Sachsen, der Sanftmütige und Margaretha von Österreich) wurde geboren am 3 Apr 1436 in Meissen, Sachsen, DE; gestorben am 19 Nov 1501 in Rochlitz; wurde beigesetzt in Dom, Meissen, Sachsen. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 19. |  Elisabeth von Bayern-Landshut (Wittelsbacher) Elisabeth von Bayern-Landshut (Wittelsbacher) Notizen: Gestorben: Elisabeth heiratete Ulrich V. von Württemberg am 9 Sep 1444. Ulrich (Sohn von Graf Eberhard IV. von Württemberg, der Jüngere und Gräfin Henriette von Mömpelgard (von Montfaucon)) wurde geboren in 1413; gestorben am 1 Sep 1480 in Leonberg, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 20. |  Herzog Albrecht III. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Albrecht III. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_III._(Bayern) (Okt 2017) Familie/Ehepartner: Agnes Bernauer. Agnes wurde geboren in cir 1410 in Augsburg, Bayern, DE; gestorben am 12 Okt 1435 in Straubing. [Familienblatt] [Familientafel] Albrecht heiratete Anna von Braunschweig (von Grubenhagen) am 6 Nov 1436 in München, Bayern, DE. Anna (Tochter von Herzog Erich I. von Braunschweig (von Grubenhagen), der Sieger und Elisabeth von Göttingen) wurde geboren in 1415; gestorben in 1474. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 21. |  Johanna von Valois (von Orléans) Johanna von Valois (von Orléans) Johanna heiratete Herzog Johann II. von Alençon in 1424 in Blois. Johann (Sohn von Herzog Johann I. von Alençon und Marie von der Bretagne) wurde geboren am 2 Mrz 1409 in Argentan; gestorben am 8 Sep 1476 in Paris, France. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 22. |  König Heinrich VI. von England (Lancaster) König Heinrich VI. von England (Lancaster) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(England) Heinrich heiratete Margarete von Anjou am 23 Apr 1445. Margarete (Tochter von König René (Renatus) von Anjou, der Gute und Isabella von Lothringen) wurde geboren in 23/24.3.1430 in Pont-à-Mousson; gestorben am 25 Aug 1482 in Schloss La Vignolle; wurde beigesetzt in Kathedrale von Angers. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 23. |  Edmund Tudor Edmund Tudor Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Tudor,_1._Earl_of_Richmond Edmund heiratete Margaret Beaufort am 1 Nov 1455. Margaret (Tochter von Duke John Beaufort und Margaret Beauchamp) wurde geboren am 31 Mai 1443 in Bletsoe Castle, Bedfordshire; gestorben am 29 Jun 1509; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 24. |  Duke Jasper Tudor Duke Jasper Tudor Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat: https://de.wikipedia.org/wiki/Jasper_Tudor,_1._Duke_of_Bedford Jasper heiratete Duchesse Katherine Woodville am 7 Nov 1485. Katherine (Tochter von Richard Woodville und Jacquetta von Luxemburg) wurde geboren in cir 1458; gestorben in 1497. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 25. |  König Ludwig XI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Kluge, der Vorsichtige, der Listige, die Spinne König Ludwig XI. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Kluge, der Vorsichtige, der Listige, die Spinne Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XI. Ludwig heiratete Margarethe von Schottland (Stuart) am 25 Jun 1436 in Kapelle der Burg von Tours. Margarethe (Tochter von König Jakob I. (James) von Schottland (Stuart) und Joan Beaufort) wurde geboren am 25 Dez 1424 in Perth, Schottland; gestorben am 16 Aug 1445 in Châlons-sur-Marne, Frankreich; wurde beigesetzt in Kathedrale St. Étienne in Châlons-sur-Marne, dann 1479 Kirche Saint-Laon in Thouars. [Familienblatt] [Familientafel] Ludwig heiratete Charlotte von Savoyen am 9 Mrz 1451 in Kapelle des Schlosses Chambéry. Charlotte (Tochter von Herzog Ludwig I. von Savoyen und Anne von Lusignan (Ramnulfiden)) wurde geboren am 11 Nov 1441; gestorben am 1 Dez 1483 in Schloss Amboise; wurde beigesetzt am 14 Dez 1483 in Kirche Notre-Dame de Cléry. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 26. |  Prinzessin Catherine von Valois Prinzessin Catherine von Valois Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Aus der Ehe von Katharina mit Karl gingen keine Nachkommen hervor. Catherine starb 17-jährig bevor sie von Karl ein Kind bekommen hatte. Catherine heiratete Herzog Karl von Burgund (Valois), der Kühne am 19 Mai 1440 in Blois. Karl (Sohn von Herzog Philipp III. von Burgund (Valois), der Gute und Isabel von Portugal (Avis)) wurde geboren am 10 Nov 1433 in Dijon, Frankreich; gestorben am 5 Jan 1477 in Nancy, FR. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 27. |  Jolande von Frankreich Jolande von Frankreich Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Jolande_von_Frankreich Jolande heiratete Herzog Amadeus IX. von Savoyen in 1452. Amadeus (Sohn von Herzog Ludwig I. von Savoyen und Anne von Lusignan (Ramnulfiden)) wurde geboren am 1 Feb 1435 in Thonon-les-Bains; gestorben am 30 Mrz 1472 in Vercelli, Piemont. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 28. |  Johanna von Frankreich Johanna von Frankreich Johanna heiratete Herzog Jean II. (Johann) von Bourbon in 1447 in Moulins. Jean (Sohn von Herzog Charles I. (Karl) von Bourbon und Agnes von Burgund) wurde geboren in 1426; gestorben am 1 Apr 1488 in Moulins. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 29. |  Magdalena (Madeleine) von Frankreich (von Valois) Magdalena (Madeleine) von Frankreich (von Valois) Magdalena heiratete Vizegraf Gaston von Foix (von Viana) am 7 Mrz 1461 in Lescar. Gaston (Sohn von Graf Gaston IV. von Foix und Königin Eleonora (Leonor) von Aragón) wurde geboren in 1444; gestorben am 23 Nov 1470 in Libourne; wurde beigesetzt in Kathedrale von Pamolona. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 30. |  Barbara von Brandenburg Barbara von Brandenburg Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_von_Brandenburg_(1422–1481) Barbara heiratete Markgraf Ludovico III. Gonzaga am 12 Nov 1433. Ludovico (Sohn von Markgraf Gianfrancesco I. Gonzaga und Paola Malatesta) wurde geboren am 5 Jun 1412 in Mantua; gestorben am 12 Jun 1478 in Goito. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 31. |  Dorothea von Brandenburg Dorothea von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Dorothea und Christian I. hatten fünf Kinder, vier Söhne und eine Tochter. Dorothea heiratete König Christian I. von Dänemark (von Oldenburg) am 28 Okt 1449. Christian (Sohn von Graf Dietrich von Oldenburg, der Glückliche und Heilwig von Holstein) wurde geboren in Feb 1426 in Oldenburg; gestorben am 21 Mai 1481 in Kopenhagen; wurde beigesetzt in Dreikönigskapelle beim Dom zu Roskilde. [Familienblatt] [Familientafel]

Dorothea heiratete König Christoph III. von Dänemark (von Pfalz-Neumarkt) in 1445. Christoph wurde geboren am 26 Feb 1416 in Neumarkt in der Oberpfalz; gestorben am 5 Jan 1448 in Helsingborg; wurde beigesetzt in Domkirche von Roskilde. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 32. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Margarete und Bogislaw X. hatten keine Kinder. Margareta heiratete Herzog Bogislaw X. von Pommern, der Grosse am 21 Sep 1477. Bogislaw (Sohn von Herzog Erich II. von Pommern und Sophia von Pommern-Stolp) wurde geboren in 28/29 Mai oder 03 Jun 1454 in Rügenwalde; gestorben am 5 Okt 1523 in Stettin; wurde beigesetzt in Ottenkirche, Stettin. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 33. |  Prinzessin Ursula von Brandenburg Prinzessin Ursula von Brandenburg Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_Brandenburg Ursula heiratete Herzog Heinrich I. von Münsterberg (von Oels), der Ältere in 1497 in Eger, Böhmen, Tschechien. Heinrich (Sohn von König Georg von Böhmen (von Podiebrad) und Kunigunde von Sternberg) wurde geboren in 1448; gestorben in 1498 in Glatz, Niederschlesien, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 34. |  Markgraf Friedrich V. von Brandenburg (Ansbach-Kulmbach)(Hohenzollern), der Ältere Markgraf Friedrich V. von Brandenburg (Ansbach-Kulmbach)(Hohenzollern), der Ältere Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_V._(Brandenburg-Ansbach-Kulmbach) Friedrich heiratete Prinzessin Sofia von Polen (Jagiellonka) (Jagiellonen) am 14 Feb 1479 in Frankfurt an der Oder, Brandenburg, DE. Sofia (Tochter von König Kasimir IV. Andreas von Polen, der Jagiellone und Elisabeth von Habsburg) wurde geboren in 1464; gestorben in 1512. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 35. |  Prinzessin Elisabeth von Brandenberg (Hohenzollern) Prinzessin Elisabeth von Brandenberg (Hohenzollern) Elisabeth heiratete Graf Hermann VIII. von Henneberg-Aschach am 23 Okt 1491 in Aschaffenburg. Hermann (Sohn von Graf Friedrich II. von Henneberg-Aschach und Elisabeth von Württemberg) wurde geboren in 1470; gestorben am 5 Apr 1535; wurde beigesetzt in Stiftskirche, Römhild. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 36. |  Anastasia von Brandenburg (Hohenzollern) Anastasia von Brandenburg (Hohenzollern) Anastasia heiratete Graf Wilhelm VI. (IV.) von Henneberg-Schleusingen am 7/16 Feb 1500 in Neustadt an der Aisch. Wilhelm (Sohn von Graf Wilhelm IV. (III.) von Henneberg-Schleusingen und Margarete von Braunschweig-Wolfenbüttel) wurde geboren am 29 Jan 1478; getauft in Feb 1478 in Schleusingen, Thüringen; gestorben am 24 Jan 1559; wurde beigesetzt in Kloster Vessra, Thüringen. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 37. |  Herzog Magnus II. von Mecklenburg Herzog Magnus II. von Mecklenburg Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Magnus_II._(Mecklenburg) Magnus heiratete Prinzessin Sophie von Pommern am 29 Mai 1478. Sophie (Tochter von Herzog Erich II. von Pommern und Sophia von Pommern-Stolp) gestorben am 26 Apr 1504. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 38. |  Prinzessin Margarethe von Bayern-Landshut Prinzessin Margarethe von Bayern-Landshut Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_Bayern_(1456–1501) (Juli 2023) Margarethe heiratete Philipp von der Pfalz (Wittelsbacher), der Aufrichtige am 17 Apr 1474 in Amberg, Bayern, DE. Philipp (Sohn von Kurfürst Ludwig von der Pfalz (Wittelsbacher) und Margarethe von Savoyen) wurde geboren am 14 Jul 1448 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE; gestorben am 28 Feb 1508 in Germersheim, Rheinland-Pfalz, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 39. |  Graf Heinrich von Württemberg Graf Heinrich von Württemberg Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Württemberg Heinrich heiratete Elisabeth von Zweibrücken-Bitsch in 1485. Elisabeth gestorben am 17 Feb 1487. [Familienblatt] [Familientafel]

Heinrich heiratete Gräfin Eva von Salm am 21 Jul 1488. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 40. |  Elisabeth von Württemberg Elisabeth von Württemberg Familie/Ehepartner: Graf Friedrich II. von Henneberg-Aschach. Friedrich (Sohn von Graf Georg I. von Henneberg-Aschach und Johanna (Johannetta) von Nassau-Saarbrücken) wurde geboren in 1429; gestorben am 17 Nov 1488. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 41. |  Margarete von Bayern Margarete von Bayern Margarete heiratete Markgraf Federico I. Gonzaga am 10 Mai 1463 in Mantua. Federico (Sohn von Markgraf Ludovico III. Gonzaga und Barbara von Brandenburg) wurde geboren am 25 Jun 1441 in Mantua; gestorben am 14 Jul 1484 in Mantua; wurde beigesetzt in Kirche San Francesco, Mantua. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 42. |  Prinzessin Elisabeth von Bayern Prinzessin Elisabeth von Bayern Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Elisabeth und Ernst hatten sieben Kinder, zwei Töchter und fünf Söhne. Elisabeth heiratete Kurfürst Ernst von Sachsen am 19 Nov 1460 in Leibzig. Ernst (Sohn von Kurfürst Friedrich II. von Sachsen, der Sanftmütige und Margaretha von Österreich) wurde geboren am 24 Mrz 1441 in Meissen, Sachsen, DE; gestorben am 26 Aug 1486 in Colditz; wurde beigesetzt in Dom, Meissen, Sachsen. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 43. |  Herzog Albrecht IV. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Albrecht IV. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_IV._(Bayern) Albrecht heiratete Kunigunde von Österreich (von Habsburg) am 3 Jan 1487 in Innsbruck, Österreich. Kunigunde (Tochter von Kaiser Friedrich III. von Österreich (von Habsburg) und Prinzessin Eleonora Helena von Portugal) wurde geboren am 16 Mrz 1465 in Wiener Neustadt; gestorben am 6 Aug 1520 in München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 44. |  Edward von Westminster Edward von Westminster Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_of_Westminster Edward heiratete Anna Neville am 13 Dez 1470 in Bayeux. Anna (Tochter von Graf Richard Neville, 16. Earl von Warwick und Anne de Beauchamp) wurde geboren am 11 Jun 1456 in Warwick Castle, England; gestorben am 16 Mrz 1485 in Westminster, London. [Familienblatt] [Familientafel] |

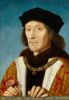

| 45. |  König Heinrich VII. von England (Tudor) König Heinrich VII. von England (Tudor) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Begründer der Tudor-Dynastie. Heinrich heiratete Königin Elizabeth von York, die Gute am 18 Jan 1486 in Westminster Abbey, London, England. Elizabeth (Tochter von König Eduard IV. von England (von York) und Elizabeth Woodville) wurde geboren am 11 Feb 1466 in Palace of Westminster, Westminster, England; gestorben am 11 Feb 1503 in Tower of London; wurde beigesetzt in Westminster Abbey, London, England. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 46. |  König Karl VIII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Freundliche König Karl VIII. von Frankreich (von Valois) (Kapetinger), der Freundliche Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Da alle seine Nachkommen im frühen Kindesalter starben, erlosch mit ihm der ältere Stamm des Hauses Valois. Nachfolger wurde sein Cousin Ludwig XII., ein Urenkel Karls V. Karl heiratete Herzogin Anne von der Bretagne am 6 Dez 1491 in Schloss Langeais. Anne (Tochter von Herzog Franz II. von der Bretagne und Margarete von Foix) wurde geboren am 25 Jan 1477 in Nantes; gestorben am 9 Jan 1514 in Blois. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 47. |  Maria von Savoyen Maria von Savoyen Maria heiratete Markgraf Philipp von Hachberg-Sausenberg in 1476. Philipp (Sohn von Rudolf IV. von Hachberg-Sausenberg) und Margaretha von Vienne) wurde geboren in 1454 in Neuchâtel; gestorben am 9 Sep 1503 in Seurre; wurde beigesetzt in Kollegiatkirche Neuenburg. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 48. |  König Franz Phoebus (François Febus) von Foix (von Viana) König Franz Phoebus (François Febus) von Foix (von Viana) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Phoebus |

| 49. |  Königin Katharina von Navarra (von Foix) Königin Katharina von Navarra (von Foix) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Navarra Katharina heiratete König Johann III. (Jean) von Navarra (von Albret) am 14 Jul 1484 in Orthez. Johann (Sohn von Alain von Albret, der Grosse und Vizegräfin Françoise von Châtillon (Blois)) wurde geboren in 1469; gestorben am 17 Jun 1516 in Monains. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 50. |  Markgraf Federico I. Gonzaga Markgraf Federico I. Gonzaga Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Federico_I._Gonzaga (Aug 2023) Federico heiratete Margarete von Bayern am 10 Mai 1463 in Mantua. Margarete (Tochter von Herzog Albrecht III. von Bayern (Wittelsbacher) und Anna von Braunschweig (von Grubenhagen)) wurde geboren am 1 Jan 1442; gestorben am 14 Okt 1479. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 51. |  Dorotea Gonzaga Dorotea Gonzaga Dorotea heiratete Herzog Galeazzo Maria Sforza in 1466. Galeazzo (Sohn von Herzog Francesco I. Sforza und Bianca Maria Visconti) wurde geboren am 24 Jan 144 in Fermo; gestorben am 26 Dez 1476 in Mailand. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 52. |  König Johann I. von Dänemark König Johann I. von Dänemark Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._(Dänemark,_Norwegen_und_Schweden) Johann heiratete Prinzessin Christina von Sachsen am 6 Sep 178 in Kopenhagen. Christina (Tochter von Kurfürst Ernst von Sachsen und Prinzessin Elisabeth von Bayern) wurde geboren am 25 Dez 1461 in Torgau; gestorben am 8 Dez 1521 in Odense; wurde beigesetzt in Sankt Knuds Kirke in Odense. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 53. |  Margarethe von Dänemark Margarethe von Dänemark Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Margarethe und Jakob III. hatten drei Kinder, alles Söhne. Margarethe heiratete König Jakob III. (James) von Schottland in Jul 1469. Jakob (Sohn von König Jakob II. (James) von Schottland (Stuart) und Maria von Geldern) wurde geboren am 10 Jul 1451; gestorben am 11 Jun 1488 in bei Sauchieburn; wurde beigesetzt in Cambuskenneth Abbey. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 54. |  König Friedrich I. (Frederik) von Dänemark (von Norwegen) König Friedrich I. (Frederik) von Dänemark (von Norwegen) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Über ihren Sohn Christian III. sind Anna und Friedrich Stammeltern des heutigen dänischen Königshauses. Friedrich heiratete Anna von Brandenburg am 10 Apr 1502. Anna wurde geboren am 27 Aug 1487 in Berlin, DE; gestorben am 3 Mai 1514 in Kiel; wurde beigesetzt in Kloster Bordesholm, Bordesholm. [Familienblatt] [Familientafel] Friedrich heiratete Sophia von Pommern am 9 Okt 1518. Sophia (Tochter von Herzog Bogislaw X. von Pommern, der Grosse und Prinzessin Anna von Polen) wurde geboren in 1498 in Stettin; gestorben am 13 Mai 1568 in Kiel; wurde beigesetzt in Domkirche zu Schleswig. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 55. |  Herzog Albrecht I. von Münsterberg (von Oels) Herzog Albrecht I. von Münsterberg (von Oels) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_I._(Münsterberg-Oels) Familie/Ehepartner: Salomea von Sagan. Salomea (Tochter von Herzog Johann II. von Sagan und Katharina von Troppau) wurde geboren in 1475/76; gestorben in 1514. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 56. | Herzog Georg I. von Münsterberg (von Oels) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_I._(Münsterberg-Oels) Georg heiratete Hedwig von Sagan in 1488. Hedwig (Tochter von Herzog Johann II. von Sagan und Katharina von Troppau) wurde geboren in 1476; gestorben in 1524. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 57. |  Herzog Karl I. von Münsterberg (von Oels) Herzog Karl I. von Münsterberg (von Oels) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_I._(Münsterberg-Oels) Karl heiratete Anna von Sagan in 1488. Anna (Tochter von Herzog Johann II. von Sagan und Katharina von Troppau) wurde geboren in 1480/83; gestorben in 1541. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 58. |  Markgraf Georg von Brandenburg (Ansbach-Kulmbach)(Hohenzollern) Markgraf Georg von Brandenburg (Ansbach-Kulmbach)(Hohenzollern) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_(Brandenburg-Ansbach-Kulmbach) Georg heiratete Beatrice de Frangepan in 1509. Beatrice wurde geboren in 1480; gestorben in cir 27 Mrz 1510. [Familienblatt] [Familientafel] Georg heiratete Herzogin Hedwig von Münsterberg in 1525. Hedwig (Tochter von Herzog Karl I. von Münsterberg (von Oels) und Anna von Sagan) wurde geboren in 10 od 12 Jun 15081508 in Oels, Niederschlesien, Polen; gestorben am 28 Nov 1531 in Liegnitz, Schlesien, Polen. [Familienblatt] [Familientafel]

Georg heiratete Aemilia von Sachsen am 25 Aug 1533. Aemilia wurde geboren am 27 Jul 1516 in Freiberg, Sachsen, DE; gestorben in 1591 in Ansbach, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 59. |  Georg III. von Henneberg-Aschach Georg III. von Henneberg-Aschach |

| 60. |  Graf Berthold XVI. von Henneberg-Römhild Graf Berthold XVI. von Henneberg-Römhild Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Name: Berthold heiratete Anna von Mansfeld-Vorderort am 17 Aug 1529. Anna (Tochter von Graf Ernst II. von Mansfeld-Vorderort und Gräfin Dorothea zu Solms-Lich) gestorben am 26 Jul 1542; wurde beigesetzt in Stiftskirche, Römhild. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 61. |  Graf Albrecht von Henneberg-Schwarza Graf Albrecht von Henneberg-Schwarza Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Name: Albrecht heiratete Katharina von Stolberg in 1537. Katharina gestorben in 6 Nov 1511 / 24 Okt 1514. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 62. |  Apollonia von Henneberg-Aschach Apollonia von Henneberg-Aschach |

| 63. |  Elisabeth von Henneberg-Aschach Elisabeth von Henneberg-Aschach |

| 64. |  Johann IV. von Henneberg-Schleusingen Johann IV. von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Begraben: |

| 65. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Ereignis: Katharina heiratete Herr Heinrich XXIII. (XXXII.) von Schwarzburg-Blankenburg am 14 Nov 1524. Heinrich (Sohn von Günther XXI. (XXXVIII.) von Schwarzburg-Blankenburg und Katharina von Querfurt) wurde geboren am 23 Mrz 1499; gestorben am 12 Jul 1538 in Arnstadt; wurde beigesetzt in Liebfrauenkirche, Arnstadt. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 66. |  Wolfgang II. von Henneberg-Schleusingen Wolfgang II. von Henneberg-Schleusingen Notizen: Gestorben: |

| 67. | Margarete heiratete Johann VII. von Sayn und Wittgenstein am 29 Sep 1534. Johann wurde geboren am 7 Jan 1488; gestorben am 2 Apr 1551. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 68. |  Christoph von Henneberg-Schleusingen Christoph von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:

|

| 69. |  Graf Georg Ernst von Henneberg-Schleusingen Graf Georg Ernst von Henneberg-Schleusingen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Name: Georg heiratete Elisabeth von Braunschweig-Calenberg am 19 Aug 1543 in Münden. Elisabeth wurde geboren am 8 Apr 1526 in Nienover; gestorben am 19 Aug 1566 in Schleusingen. [Familienblatt] [Familientafel] Georg heiratete Herzogin Elisabeth von Württemberg am 31 Mai 1568 in Stuttgart, Baden-Württemberg, DE. Elisabeth wurde geboren am 3 Mrz 1548 in Mömpelgard; gestorben am 18 Feb 1592 in Schloss Karlsburg, Durlach; wurde beigesetzt in Stiftskirche Stuttgart. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 70. |  Poppo XII. von Henneberg-Schleusingen Poppo XII. von Henneberg-Schleusingen Notizen: Gestorben: Poppo heiratete Elisabeth von Brandenburg in Mai 1546 in Münden. Elisabeth wurde geboren am 24 Aug 1510 in Berlin, DE; gestorben am 25 Mai 1558 in Ilmenau. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 71. | Familie/Ehepartner: Wolfgang von Hohenlohe-Schillingfürst-Weikersheim. Wolfgang wurde geboren in vor 1509; gestorben am 24 Dez 1545. [Familienblatt] [Familientafel] Walpurgis heiratete Karl II. von Gleichen-Blankenhain am 12 Feb 1548. Karl (Sohn von Graf Ludwig II. von Gleichen (Kranichfeld) und Magdalena Reuss von Plauen) wurde geboren in 1517; gestorben am 25 Dez 1599; wurde beigesetzt in Remda. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 72. | Familie/Ehepartner: Johann von Salm-Reifferscheidt-Dyck. Johann (Sohn von Johann VIII. von Salm-Reifferscheidt-Dyck und Anna von Hoya) wurde geboren am 1 Jan 1513; gestorben in zw 18 Feb 1568 und 30/31 Okt 1559. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 73. | Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_von_Mecklenburg (Aug 2023) Anna heiratete Landgraf Ludwig II. von Hessen am 20 Okt 1500. Ludwig (Sohn von Ludwig I von Hessen und Prinzessin Anna von Sachsen) wurde geboren am 7 Sep 1438; gestorben am 8 Nov 1471 in Burg Reichenbach, Nordhessen, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

Anna heiratete Graf Otto von Solms-Lich am 7 Sep 1519. Otto wurde geboren in 1496; gestorben in 1522. [Familienblatt] [Familientafel] |

| 74. |  Markgräfin Elisabeth von der Pfalz (Wittelsbacher) Markgräfin Elisabeth von der Pfalz (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_der_Pfalz_(1483–1522) Elisabeth heiratete Wilhelm III von Hessen-Marburg am 12 Feb 1496 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. Wilhelm wurde geboren am 8 Sep 1471; gestorben am 17 Feb 1500 in Bei Rauschenberg. [Familienblatt] [Familientafel] Elisabeth heiratete Markgraf Philipp I von Baden am 3 Jan 1503 in Heilig Geist Kirche, Heidelberg, Baden-Württemberg, DE. Philipp (Sohn von Markgraf & Ritter Christoph I von Baden und Ottilie von Katzenelnbogen) wurde geboren am 6 Nov 1479; gestorben am 17 Sep 1533. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 75. |  Herzog Ulrich (Eitel) von Württemberg Herzog Ulrich (Eitel) von Württemberg Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_(Württemberg) Ulrich heiratete Herzogin Sabina von Bayern (Wittelsbacher) am 2 Mrz 1511. Sabina (Tochter von Herzog Albrecht IV. von Bayern (Wittelsbacher) und Kunigunde von Österreich (von Habsburg)) wurde geboren am 24 Apr 1492 in München, Bayern, DE; gestorben am 30 Aug 1564 in Nürtingen, Baden-Württemberg, DE; wurde beigesetzt in Stiftskirche, Tübingen, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 76. |  Graf Hermann VIII. von Henneberg-Aschach Graf Hermann VIII. von Henneberg-Aschach Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Titel (genauer): Hermann heiratete Prinzessin Elisabeth von Brandenberg (Hohenzollern) am 23 Okt 1491 in Aschaffenburg. Elisabeth (Tochter von Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg (Hohenzollern) und Prinzessin Anna von Sachsen) wurde geboren am 8 Apr 1474 in Ansbach; gestorben am 25 Apr 1507 in Römhild; wurde beigesetzt in Stiftskirche, Römhild. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 77. |  Prinzessin Chiara (Clara) Gonzaga Prinzessin Chiara (Clara) Gonzaga Anderer Ereignisse und Attribute:

Chiara heiratete Graf Gilbert von Bourbon am 25 Feb 1481. Gilbert (Sohn von Graf von Montpensier Louis I. (Ludwig) von Bourbon und Gabrielle de La Tour) wurde geboren in 1443; gestorben am 15 Okt 1496 in Pozzuoli, Neapel. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 78. |  Markgraf Francesco II. Gonzaga Markgraf Francesco II. Gonzaga Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Francesco_II._Gonzaga (Aug 2023) Francesco heiratete Isabella d'Este am 12 Feb 1490 in Mantua. Isabella (Tochter von Herzog Ercole I. d'Este und Eleonora von Aragón) wurde geboren am 18 Mai 1474 in Ferrara; gestorben am 13 Feb 1539 in Mantua. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 79. |  Prinzessin Christina von Sachsen Prinzessin Christina von Sachsen Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: https://de.wikipedia.org/wiki/Christina_von_Sachsen_(1461–1521) Christina heiratete König Johann I. von Dänemark am 6 Sep 178 in Kopenhagen. Johann (Sohn von König Christian I. von Dänemark (von Oldenburg) und Dorothea von Brandenburg) wurde geboren am 5 Jun 1455 in Aalborg, Dänemark; gestorben am 20 Feb 1513 in Aalborg, Dänemark. [Familienblatt] [Familientafel]

|

| 80. |  Herzogin Sabina von Bayern (Wittelsbacher) Herzogin Sabina von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Sabina_von_Bayern Sabina heiratete Herzog Ulrich (Eitel) von Württemberg am 2 Mrz 1511. Ulrich (Sohn von Graf Heinrich von Württemberg und Elisabeth von Zweibrücken-Bitsch) wurde geboren am 8 Feb 1487 in Reichenweier (Riquewihr), Elsass; gestorben am 6 Nov 1550 in Tübingen, Baden-Württemberg, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

|

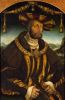

| 81. |  Herzog Wilhelm IV. von Bayern (Wittelsbacher) Herzog Wilhelm IV. von Bayern (Wittelsbacher) Anderer Ereignisse und Attribute:

Notizen: Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_IV._(Bayern) (Mai 2020) Wilhelm heiratete Maria Jakobäa von Baden am 5 Okt 1522 in München, Bayern, DE. Maria (Tochter von Markgraf Philipp I von Baden und Markgräfin Elisabeth von der Pfalz (Wittelsbacher)) wurde geboren am 25 Jun 1507; gestorben am 16 Nov 1580 in München, Bayern, DE. [Familienblatt] [Familientafel]

Familie/Ehepartner: Margarete Hausner. Margarete wurde geboren in Stettberg. [Familienblatt] [Familientafel] |